職員採用 バス無料デー ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制

本文

河内長野市立図書館デジタルアーカイブを公開しました

河内長野市立図書館デジタルアーカイブについて

河内長野市は大阪府の東南に位置し、市域の7割弱を山林が占める緑豊かな地です。中心を高野街道が通り、古刹(こさつ)や文化財も多く所在します。デジタルアーカイブでは、市内各地に残された歴史資料の中から明治初期までに描かれた貴重な絵図等を、データベース化し高精細画像にて公開いたします。

インターネット接続したパソコン、タブレット端末やスマートフォンでもご利用いただけます。以下のURLからお進みください。なお、通信費用は利用者の負担となります。

URL

https://adeac.jp/kawachinagano-city/<外部リンク>

利用者アンケート

図書館ではデジタルアーカイブを利用した方にアンケートを実施しています。ご協力をお願いいたします。なお、ご質問等は図書館に直接ご連絡ください。こちらに入力いただいても回答できませんのでご了承ください。

https://logoform.jp/form/k8Zt/323757<外部リンク>

掲載されたコンテンツについて

資料を楽しむ

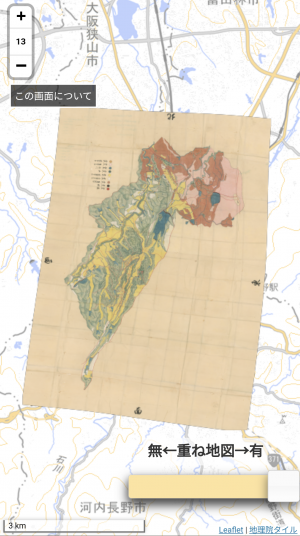

現代地図と重ねる(12点)<外部リンク>

カラー画像で公開している絵図・地図の内、12点を現在の地図に重ね合わせました。主として江戸時代に各々の目的のために描かれたものであるため、縮尺や距離等が今ほど正確ではなく現在の地図ときっちり重なるものではありません。しかし、昔の絵図・地図に描かれている場所が現在どうなっているのか、または知っている場所が昔はどうだったのかを知る手がかりとして、現在地図と重ね合わせた画像を公開いたします。形や縮尺を一部変えていますので、元の画像とは少し違う感じになりますし、その場所が完全に正確なものでは無いことは、ご了承願います。

(例)河州錦部郡市村新田・同小山田村地論絵図(河内長野市指定文化財 昭和61年4月12日指定)<外部リンク>

現代の千代田・小山田地区付近の古絵図です。この絵図は、元禄3年(1690)9月に京の絵師六右衛門が描いたものです。慶安2年(1649)市村新田開発のため寺ケ池が築造されましたが、以来市村新田と小山田村の間で、土地の境界などをめぐる相論が度々起き、ついに京都町奉行所へ訴出となります。その結果、両村境界をはっきりさせるためにこの絵図が描かれたのですが、高野街道を含む細かい道や川・水路・溜池は勿論、人家や寺社等まで大変詳細に描かれています。裏書部分には相論当事者双方村役人名と絵師名が書かれ、表面絵図に相違ない旨が書かれています。

| 元の平面マップ | 絵図の透過度を上げた場合 |

|---|---|

<外部リンク> <外部リンク> |

<外部リンク> <外部リンク> |

現代地図は地理院地図を利用しており、航空写真にも変えられます。画面右下のスライダーを動かすと絵図の透過度を調整できます。

翻刻と重ねる(1点)<外部リンク>

『大和日記大略』は河内長野市立図書館所蔵資料で、元は郷土史家の三浦玄良氏が収集された歴史資料の内の一点です。内容は、文久3年(1863)の天誅組(てんちゅうぐみ)一件について、義兵趣意大略からはじまり、8月14日の京師(けいし)出発から五條代官所襲撃、高取城攻撃、その後の大和山中での転戦を経、9月27日に大将中山(なかやま)忠光(ただみつ)と数人が大坂から舟に乗り落ち行く所までを日記形式で書いています。三浦玄良氏はこの著者を中山忠光に最後まで付き従った半田(はんだ)門吉(かどきち)(久留米藩出身)としています。 天誅組と当市の関係は深く、襲撃当日は今の河内長野市三日市で休憩し、観心寺で後村上天皇陵・楠公首塚に参拝、ここから千早を経て大和国五條代官所へと攻め入りました。当市域から天誅組に参加した人や関連の人は、人足として連れて行かれた人を除いても約30人ほどいたといいます。 ここでは、このカラー画像に翻刻文を重ね合せ、古文書が読めない方でも原本を読んでいただけるようにいたしました。ぜひこの機会に原本で『大和日記大略』を読んでみてください。なお、本画像は、(株)ライトリー(四條畷市)が撮影しご厚意で提供されたものです。

資料種別から探す

絵図(42件、136点)<外部リンク>

市内で大切に保存されて来た、絵図・地図類の画像を公開しています。これらは、中世から江戸時代、そして明治時代前期に作成されたもので、錦部郡(にしごりぐん)全体を描いたものも一点ありますが、多くは当時の各村(大字(おおあざ))の範囲を描いたものです。江戸時代の絵図は、隣村との境界確定のために描かれたものが多いのですが、どの絵図も村内の道や川・池・水路などが細かく描かれ、当時の人家や寺社などの建物(場合によっては住人名や土地の広さ)まで詳細に描いているものもあります。このような絵図を見ると、当時の人々の生活の様子まで目に浮かんで来ます。これらの中には、河内長野市の指定文化財となっているものもあります。明治時代の絵図・地図は、地租改正や租税徴収の資料として精密に測量し描かれた、一般に村限図(むらぎりず)・字限図(あざぎりず)と言われるものが中心となります。それらはよく見ると、土地の区画内に地番が付されています。

寺社境内図(7点)<外部リンク>

河内長野市を代表する古刹観心寺・金剛寺、そして加賀田神社、西代神社の境内図の画像を公開しています。

仏画(2点)<外部リンク>

高向地区の地蔵講さんが講で使用されている掛け軸2点の画像を公開しています。どちらも現在河内長野市の指定文化財となっています。

瓦版(3点)<外部リンク>

江戸時代、大きな出来事や事件を知らせるのに使われていた瓦版です。ここでは、慶応4年の鳥羽伏見の戦いによる火災(伏見~大坂・大坂城・難波・堺)について書かれたものと、嘉永7年の大地震の被害を伝えるものの画像を公開しています。木版刷りですが、大変細かい文字で書かれています。大坂の中心から離れた当地でも、いち早く詳細な情報を知る手がかりとなっていたことでしょう。

観心寺文書(924点)<外部リンク>

観心寺で保存されて来た古代・中世文書(一部近世文書を含む)です。このデータおよび画像は、2017年~2018年に東京大学史料編纂所によって同寺で調査・撮影された924点のものです。所蔵者である観心寺様と同編纂所のご厚意により、目録データを公開いたしました。ここに見本としてあげたもの以外の画像は、河内長野市立図書館閲覧室にてご覧いただけます。

見本

- 楠木正成自筆綸旨(りんじ)添状((元弘3年)10月26日)<外部リンク>

- 豊臣秀吉朱印状(文禄3年12月2日)<外部リンク>

金剛寺文書(625点)<外部リンク>

天野山金剛寺で保存されて来た古代・中世文書(一部近世文書を含む)です。このデータおよび画像は、2019年~2021年に大阪大学大学院教授川合康先生を代表とする科学研究費助成事業によって同寺で調査・撮影された625点のものです。所蔵者である天野山金剛寺様と同先生のご厚意により、目録データを公開いたしました。ここに見本としてあげたもの以外の画像は、河内長野市立図書館閲覧室にてご覧いただけます。

見本

- 後醍醐天皇綸旨(年未詳12月5日)<外部リンク>

- 北条泰時請文((寛喜元年)4月1日)<外部リンク>

河合寺文書(20点)<外部リンク>

古刹河合寺で保存されて来た中世文書です。このデータおよび画像は、2018年、2020年に東京大学史料編纂所によって調査・撮影された20点のものです。所蔵者である河合寺様と同編纂所のご厚意により、目録データを公開いたしました。ここに見本としてあげたもの以外の画像は、河内長野市立図書館閲覧室にてご覧いただけます。

見本

- 河合寺縁起(年月日未詳)<外部リンク>

- 石田正澄寄進状(慶長5年5月18日)<外部リンク>

- 北畠親房御教書(正平3年8月7日)<外部リンク>

八幡神社文書(7点)<外部リンク>

当市内八幡神社に残されていた中世文書等7点のデータです。このデータおよび画像は2017年に東京大学史料編纂所によって調査・撮影されたものですが、所蔵者である八幡神社様と同編纂所のご厚意により、目録データと見本画像をここで公開いたしました。ここに公開されていない画像は、河内長野市立図書館閲覧室にてご覧いただけます。

見本

- 流谷八幡宮神人等作手職宛行状(正平6年2月17日)<外部リンク>

- 平基重寄進状(文永8年9月)<外部リンク>

他の機関の横断検索について

同じシステムを使う他機関のデジタルアーカイブの資料も横断検索できます。

【URL】https://adeac.jp/cross-search<外部リンク>

各種デジタルアーカイブを横断検索できる「ジャパンサーチ」にも対応しています。

【URL】https://jpsearch.go.jp/<外部リンク>

本デジタルアーカイブのご利用に関して

詳しくは以下の利用ガイド、利用規定をご覧ください。