本文

【ブログ】くろまろ塾 大学連携講座 ~大阪公立大学編~「版元・蔦屋重三郎と黄金期の浮世絵」

くろまろ塾 「版元・蔦屋重三郎と黄金期の浮世絵」~歌麿、写楽を中心に~

皆さん、こんにちは。くろまろ塾運営ボランティアの西岡です。今回は、4月19日(土)に開催された「版元・蔦屋重三郎と黄金期の浮世絵」を受講しましたので、その様子をレポートします。講師は、大阪公立大学大学院文学研究科 文化構想学専攻 菅原真弓教授 博士(哲学)です。

今回のテーマは、江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた“蔦重(つたじゅう)”こと蔦屋重三郎です。丁度、ハンサムで人気の高い横浜流星さんがその生涯を演じる大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の人気が出てきたところでの講座でもあり、多くの受講者が参加されました。特に女性の受講者が多いように感じられました。

蔦屋重三郎(1750-97)は、吉原遊郭で生まれ育ち、江戸時代の中頃(18世紀後半)数多くの戯作本を世に送る一方、浮世絵版画の版元として喜多川歌麿(1753−1806)や東洲斎写楽(生没年不詳)などの絵師を育て、その作品をプロデュースしています。歌麿や写楽の存在によって、彼らが活躍した寛政年間は今も浮世絵の黄金期とされています。今回は蔦屋重三郎と彼がプロデュースした2人の浮世絵師を中心にお話し頂きました。

講師の菅原先生は、美術館学芸員や京都造形芸術大学(現京都芸術大学)、和歌山大学での勤務経験があり、また『月岡芳年伝 幕末明治のはざまに』(2018年、中央公論美術出版)で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した、日本美術史の専門家です。そんな先生から、「蔦重が横浜流星みたいな人だとの幻想を抱いてはいけませんよ」との言葉があり、横浜流星さんの女性人気の高いことが窺い知れました。蔦重の肖像画から、私はそれほど醜男と言うほどでもないと思いました。まあ、私はむしろ平賀源内役の安田顕さんのファンですが…。

今回の学びとしては、浮世絵には一点ものの肉筆画と、印刷物である浮世絵版画とがあること、そして、浮世絵版画は店頭で売られていた「商品」であることを知ったことです。描かれた事物は時代の流行や世相などを映した鏡であり、大量頒布が可能であったことから、今で言うメディアだったと言えるでしょう。残された浮世絵から、当時の流行や世相を見て取れます。浮世絵に描かれている桜は、当然ソメイヨシノではなく山桜であること、当時の貸本の代金は24文(かけそば16文の時代)であったことなどを紹介いただきました。

そして、これまで日本にはなかった大首絵の創始者の歌麿の浮世絵には、美人画が多いが「江戸三美人」からは、今も昔もタイプの異なる美人がもてはやされたことが窺えました

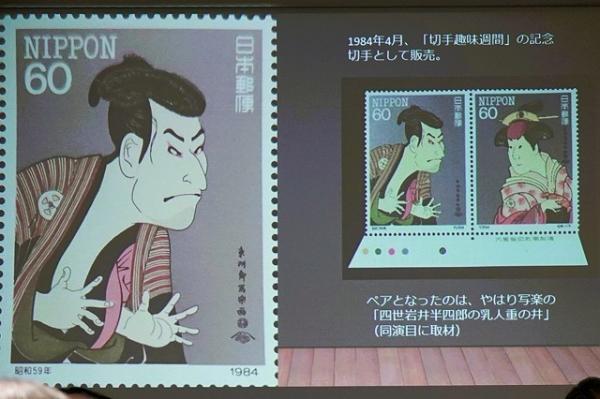

また、海外でも有名な謎の絵師、東洲斎写楽はこれまでにない大胆で独特の役者絵で一世を風靡しましたが、その活躍期間は、たったの10ヶ月でした。そして写楽は誰だ?問題は、一応「北斎とか誰かではなく、写楽は写楽!」と言う決着がついているそうです。ただ、色々想像してみる方が楽しいため、この議論はまだまだ続いていくことになるでしょう。そして「重要文化財に指定される浮世絵作品は切手になりがち」と言う話も面白いと思いました。その他、多くの絵画や画像とともに当時の流行や世相、風俗などを楽しく紹介頂きました。ありがとうございました。