本文

生産緑地地区について

生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に役立てることを目的として定める都市計画の制度です。

生産緑地地区に指定されると

- 公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地等として保全することが義務づけられ、農地以外の利用ができません。

- 生産緑地地区内では、建築行為や宅地造成等の土地の形質の変更等はできなくなります。

- 市長の許可を受けて建築等を行うことができる施設もありますが、農業を営むために必要な一定の施設等で、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認められるものに限ります。

生産緑地地区の指定に関する基準

・河内長野市生産緑地地区の指定に関する基準を作成しました。

河内長野市生産緑地地区の指定に関する基準 [PDFファイル/134KB]

生産緑地地区の指定状況

| 地区数 | 面積(ha) |

|---|---|

| 228地区 |

61.99ha |

生産緑地地区の閲覧

下記の河内長野市地図情報システム「かわちーず」より生産緑地地区を閲覧いただけます。

● かわちーず<外部リンク>

【確認方法】

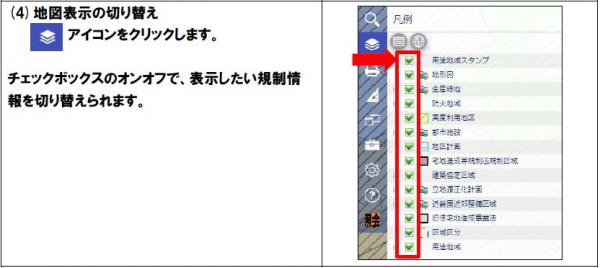

1.かわちーずを開き、「都市計画図」を選択して下さい。

2.ご利用条件を読んでいただき、「同意する」をクリックして下さい。

3.「生産緑地」および「地形図」以外のレイヤーを非表示にすると生産緑地地区のみが表示されます。

生産緑地の買取申出

生産緑地地区に指定されると、農地として管理することが義務づけられますが、農業の主たる従事者が死亡や故障によって、その後継続して耕作や管理していくことができなくなった場合は、生産緑地法の規定に基づき、市に対してそれらの土地について買取りの申出をすることができます。

○買取り申出をすることができる者

申出にかかる生産緑地の土地の所有者

○買取り申出をすることができる場合

- 生産緑地地区の指定から30年が経過した場合

- 農業の主たる従事者が死亡した場合

- 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる以下の故障をした場合(医師の診断書が必要)

- 両眼の失明

- 精神の著しい障害

- 神経系統の機能の著しい障害

- 胸腹部臓器の機能の著しい障害

- 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失またはその機能の著しい障害

- 両手の手指若しくは両足の全部若しくは一部の喪失またはその機能の著しい障害

- 1から6に掲げる障害に順ずる障害

- 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障として市長が認めたもの

※故障の事由が上記8の場合は、医師の診断書に「1年間以上農業に従事できない」という文言の記載が必要です。

※農業の主たる従事者の死亡若しくは故障を理由とする場合は、農業委員会が発行する「生産緑地に係る主たる従事者の証明」が必要です。

○買取り申出後の手続

- 買取申出がされると、市長はその申出日から1ケ月以内に買取るか否かを判断し、所有者に通知します。

- 市長などが買取らない場合は、他の農業従事者に斡旋を行います。

- 申出日から3ヶ月以内に上記1及び2による所有権移転が行われなかった場合に、生産緑地の行為制限は解除されます。 (制限解除とは、農地として管理する義務が解除されることで、農地以外の利用ができます。ただし、農地法による転用手続きなどは必要です。)

○買取り申出を行う際の注意点

- 買取り申出がなされた生産緑地について、市が過去に買取りを行なった実績はあるものの、近年では買取りを行なった事例はありません。

- 生産緑地の行為の制限が解除されると、農地以外の目的に利用することが可能となりますが、都市計画が変更(生産緑地地区の廃止)されると、固定資産税は農地としての課税から宅地並みの課税となるなど税制についても一変することとなります。

- 相続税農税猶予の特例を受けている農地は、買取り申出がされると、その猶予が中止されます。

- 行為制限が解除されると、買取申出を取消すことはできませんので、その後の土地利用の可能性を十分検討していただいたうえで、申出いただくようお願いします。

○申請様式について

○添付書類について

- 印鑑証明書

- 土地登記簿謄本

- 位置図(申出地がわかるように着色等を行ってください。)

- 生産緑地の主たる従事者証明(農業委員会発行)

- 医師の診断書(故障の場合)

- 主たる従事者の住民票の除票(死亡の場合)

- 生産緑地買取申出に係る所有権以外の権利消滅の同意書 [Wordファイル/18KB]

- 委任状(買取申出手続を委任する場合) [Wordファイル/32KB]