本文

医療機関で受診するとき(自己負担割合、入院時の食事代等)

医療機関では、マイナ保険証等を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで次の医療を受けることができます。

- 診察、治療、薬や注射などの処置

- 入院および看護(入院時の食事代等は別に負担)

- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護

- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費の自己負担割合

小学校入学前

2割

小学校入学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

- 現役並み所得者

3割 - 現役並み所得者以外

2割

70歳以上75歳未満の人の所得区分について

70歳以上75歳未満の人の所得区分は「現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」「一般」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の6つに区分され、その年度の市民税課税所得(前年中の収入に基づく)などで判定されます。ただし、4月から7月までは前年度の市民税課税所得(前々年中の収入に基づく)などで判定されます。

70歳以上75歳未満の人の所得区分の詳細については、下記「高額療養費や限度額適用認定証について」にあるページ「高額療養費、限度額適用認定証(医療が高額になるときは)」をご覧ください。

入院時の食事代等

入院したときの食事代等は、標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

(次の「65歳以上の人が療養病床に入院したとき」以外の場合)

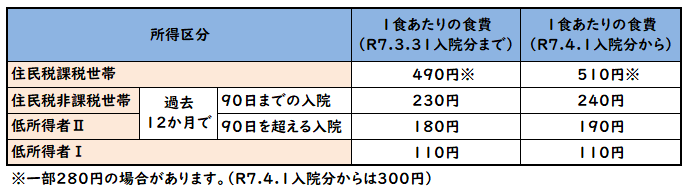

■入院時の食事代の標準負担額

- 入院時の食事代等は、高額療養費の対象となりません。

食事代の減額について

マイナ保険証を利用すると、国保世帯としての住民税非課税世帯と「低所得者Ⅱ」・「低所得者Ⅰ」の人は、食事代の負担が減額されます。

マイナ保険証を持っていない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前申請し、医療機関に提示する必要があります。

長期入院認定には申請が必要です

マイナ保険証の有無にかかわらず、過去12か月で90日を超える入院(長期入院)がある住民税非課税世帯と低所得者Ⅱの人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、申請手続きが必要です。申請には、本人確認書類(免許証等の写真付きの公的機関発行の身分証、またはマイナ保険証等)と入院日数の確認ができる領収書の原本が必要です。

※90日を超える入院日数が確認できない場合、限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院認定)は発行されません。

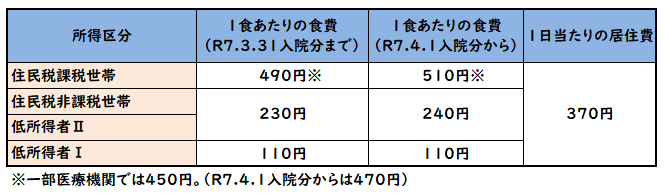

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代等(食費・居住費)

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

■食費・居住費の標準負担額

ただし、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当のみを負担します。

入院時の食事代の差額申請について

本来の負担額より高い食事代の負担をされた場合、下記申請書と入院時の領収書をお持ちいただくことで、食事代の差額の支給を受けることができます。申請時には本人確認書類(免許証等の写真付きの公的機関発行の身分証、またはマイナ保険証等)をお持ちください。

※入院中だった等、減額認定申請ができなかったやむを得ない理由がなくなってから概ね1ヵ月以内に申請が必要です。1ヵ月を過ぎますと差額支給できない場合がございます。

国民健康保険(食事・生活)療養標準負担額差額支給申請書・請求書 [PDFファイル/103KB]

高額療養費や限度額適用認定証について

高額療養費や限度額適用認定証(市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、下記のページをご覧ください。

無収入などの人も市府民税の申告を!

医療費などの自己負担額の軽減などは、市民税を決める税の申告に基づき決定されるため、所得の把握が必要です。無収入・少収入の人、遺族年金や障害年金のみを受給している人など、確定申告など税の申告義務がない人でも、毎年忘れずに市役所の税務課で市府民税の申告をしてください。「税の申告」がないと所得の把握ができず、前述の軽減の決定などが受けられない場合があります。