本文

子ども講座「おもしろ科学教室」(令和6年度・全10回)

第1回は、ホタル石を磨きました。

5月18日(土曜日)午前10時から今年度の講座がスタートしました。

最初に保護者の方へのオリエンテーションを行いました。

予定ではテレビ石でしたが、アルゼンチン産のきれいなホタル石が手に入ったので、テレビ石より硬いホタル石を磨きました。ホタル石は正八面体の結晶です。

みんなが一生懸命に磨く音が響いていました。

しっかり磨けたかどうか先生に確認してもらい、目の荒いサンドペーパーを徐々に目の細かいサンドペーパーにかえて磨いていきました。ピカピカのホタル石ができあがりました。

講座の様子をご紹介します。

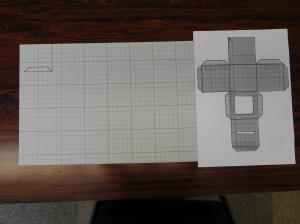

第2回は、小さなコインになってたまるふしぎな貯金箱を作りました。

6月15日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

厚紙の方眼用紙に図形を書き写し、切り抜いて小さく見えるレンズを貼り、マスキングテープで周囲をとめて箱にしました。

図形を写すことや厚紙から切り取ることが難しかったです。

マスキングテープで自由にデコレーションした箱に5円玉を入れると小さく見えました。

みんなから歓声があがりました。

みんなが作った箱と昨年度も受講した参加者のバージョンアップしたお金が見えなくなる不思議な貯金箱です。

次回は葉脈標本を作ります。お楽しみに!

第3回は、葉脈標本他を作りました。

7月20日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

葉脈標本は、水酸化ナトリウム水溶液で煮たキンモクセイの葉を歯ブラシで垂直にたたいて葉脈だけにします。次にその葉っぱを乾かして着色し、更に乾かします。ラミネートすると色鮮やかな葉脈標本が出来上がりました。

葉っぱのたたき方を失敗すると破れてしまいました。少し難しかったです。

次は毎年大人気の実験です。厚紙を2つに折ってパンチで穴を開け、その穴に特殊なフィルムを挟んで厚紙をのりづけします。穴からピカっと光る光源を見るとあら不思議ニコちゃんマークが見えました。みんな大喜びでした。

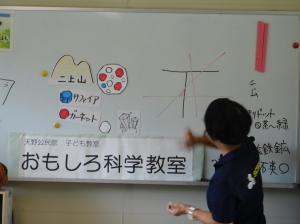

第4回は、二上山のサファイヤとガーネット探し 他

9月28日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

今回は宝石を探しました。

二上山の土からサファイヤ、ガーネットと水晶を探し、昨年も参加した子どもは開聞岳の土からペリドットと石英を探しました。開聞岳の土には磁鉄鉱が含まれているので、まず始めに磁石で磁鉄鉱を取り除きました。

探した石をレジンで固めてキーホルダーにしました。

先生がみんなのキーホルダーの金具を取り付けている時間を使って、T字に3本の線を引いて三角形を5つ作る問題に挑戦しました。残念ながら時間切れで正解者は出ませんでしたが、あと一歩の回答もありました。

気になるかた方は、調べてみてください。

次回の10月19日は、まだ暑いので太陽光発電ではなく「アルミホイルでアルミ玉を作ろう」の予定です。お楽しみ‼

第5回は、アルミホイルでアルミ玉を作ろう

10月19日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

今回はアルミホイルでアルミ玉を作りました。

約2メートルの長さに切ったアルミホイルをツルツルの面を下にしてクシャクシャにして丸めます。

丸めた物に圧力をかけていきます。初めは手で、次は手にもって木づちで角をつぶすように軽くトントンたたく、硬くなってきたら木の板の上でたたく。ヒビが入らないように慎重にたたきます。大分硬くなってきたら金づちでたたき、次は磨きます。

耐水ペーパーの800番、1000番、2000番と順に磨いていきます。ペーパーがボロボロになったら次は、乳化性液状金属磨き(ピカール)をつけて磨き、乾拭きします。もっとピカピカにしようと木にこすり付けて磨きました。真ん丸になってきました。

今回は、1時間余りの時間でしたが、根気よくたたき続けると1立法センチ27グラムのアルミと同じになるそうです。(写真は、少し木づちでたたいた物、ヒビが入った物、完成した物)

次回の11月16日の内容は未定です。何かをするのかな?楽しみです。

第6回は、走る馬を作り、水に文字や絵を浮かべました。

11月16日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

今回は、2つの課題に取り組みました。

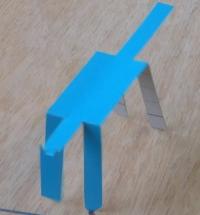

まずは、厚紙の方眼用紙を使って走る馬を作りました。

縦3マス横15マスのカラーの厚紙方眼用紙を馬の形に切り、耳と目をつけて馬を作ります。

横5マスずつが前後の足(前後の真ん中が頭としっぽ)と胴体で、両端から2本、5マス分の切り込みを入れます。

耳の形に切り込みを入れて、顔を書きます。前後の足をそれぞれ折って、馬が出来ましたが、これでは走りません。走らせるには、4本の脚の外側を丸く切ります。外側を切ることによって馬の体が左右に揺れ、動きます。切り方の微調整が必要で根気のいる作業になりました。傾斜をつけた板の上を走らせてゴールしたら、ゴールシールがもらえました。ゴール出来た子、出来なかった子がいましたが、みんな夢中でした。

次は、水に文字や絵を浮かべました。

ボールに入った水の上に、ボード用マーカーでガラスにかいた文字や絵を浮かべました。

ガラスにかくポイントは、つなげること。水に浮かべるポイントは、ガラスを斜めに水に入れて、ゆっくりガラスから文字や絵をはがしていくこと。斜めに入れないと文字や絵がつぶれますし、ゆっくりはがさないと切れてしまいます。アルファベットを順に浮かべたり、月や太陽、土星などを浮かべたりと、色々かいて浮かべました。

次回12月21日は、カイロを作ります。お楽しみに!

第7回は、電磁石を作りました。

12月21日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

カイロを作る予定でしたが、内容を変更して今までやった事のない「電磁石作り」に挑戦しました。

コーティングしている銅線をプラスチックの穴空き棒に巻いてNとSの電極を作り、電極の先端の部分のコーティングを剥がします。プラスチックの穴空き棒に棒より長い釘を入れて電極を電池に繋げば電磁石の出来上がりです。

出来た電磁石でクリップを吊り上げ、吊り上げた個数を競いました。各電極のコーティングがあまり剥がれていないと磁石にくっ付きません。初めはあまりくっ付かなかった子も微調整を繰り返す内に沢山くっ付く様になりました。

何重にも銅線を巻いた電磁石も引っ張ってみました。二人で思い切り引っ張っても、吊り上げても離れませんでした。

最後に先生から注意事項がありました。「実験中に電池が熱くなったことに気付いた子もいた様に電極を電池に長く繋いでいると熱が発生します。火事の原因にもなるので使い終わった電池の電極には、セロハンテープやガムテープを貼って捨てるようにしてください。」との事でした。帰るときに電池にテープを貼っている子もいました。

次回令和7年1月18日は、カイロを作ります。お楽しみに!

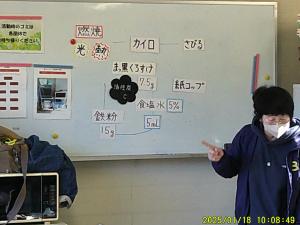

第8回は、使い捨てカイロを作りました。

1月18日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

寒くなったので、カイロを作りました。

別々の紙コップに活性炭・鉄粉を計って入れました。そして活性炭のコップに鉄粉を入れ、割り箸でゆっくりと混ぜました。

よく混ぜた物を使用済みの使い捨てカイロの袋に入れ、別に計った食塩水を注いでカイロの袋を密閉し、揉むと温かくなりました。

市販の使い捨てカイロは、袋から出しても60度以上になはならない企業秘密の粉を入れているそうですが、今回作ったカイロは空気に触れると高温になるので、酸化反応が終わって酸化鉄になるまで、袋を開けない様にと先生から注意がありました。酸化鉄になるともう温かくありません。この時間からさて、何時間温かい?次回に発表します。

次は、冷たくなるヒエロン。

みんなの手のひらに先生がクエン酸と炭酸水素ナトリウム(重曹)を乗せていきます。反対の手の指でかき混ぜた物に更に先生が水をかけていくと、二酸化炭素が発生して手のひらが冷たくなりました。

最後は自分の体を使って実験しました。

両腕を前に出して伸ばしたままの左手に右手を30回打ちつけて、もう一度両腕を前で揃えるとアラ不思議。右腕の方が短くなっています。筋肉が収縮を覚えて短くなる現象で30分ほどで元に戻るとのこと。他にも体を使った実験をしました。

次回2月15日は、静電気でクラゲを飛ばします。雨だとできない実験です。お楽しみに!

第9回は、ペットボトルで飛ぶ物を作り、静電気でクラゲを飛ばしました。

2月15日(土曜日)午前10時開始。講座の様子をご紹介します。

初めに静電気を使った実験をするつもりでしたが、部屋が乾燥していなかったので、静電気があまり発生せず、ペットボトルで飛ぶ物を作る事にしました。

炭酸飲料のペットボトルを筒状に切った物の端にビニールテープを、力を入れずに20回巻きました。

最適な回数は20回だそうで、19回でも21回でもダメだそうです。

力を入れるとグチャと潰れてしまいます。みんな慎重に巻いていきました。ほとんどの人が巻き終わったので、天野少年球技場で飛ばしてみました。飛ばし方は、テープを巻いた方を外に向けて真っ直ぐ飛ばす。初めはあまり飛ばなかったけれど、何回も投げているうちに段々飛ぶようになってきました。潰れた人は誰もいませんでした。

残りの時間で、もう一度静電気の実験に挑戦しました。

エアコンで部屋が乾燥してきたので、静電気が発生しそうです。

カラフルなポリエチレン製のテープを30センチ位に切って片方の端を固結びします。もう一方を端から裂きます。

机の上に置いて、結んだ方を押さえてタワシで細かく裂きます。更にティッシュペーパー2・3枚でこすります。

塩ビパイプもティッシュペーパーでこすって静電気を発生させます。テープを飛ばして塩ビパイプを近づけると発生した静電気が反発してテープがクラゲのように飛びました。

次回3月15日は、最終回恒例の「食物連鎖ゲーム」です。お楽しみに!

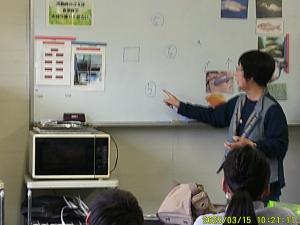

第10回は、最終回恒例の「食物連鎖ゲーム」

3月15日(土曜日)午前10時過ぎ開始。講座の様子をご紹介します。

最終回は、食物連鎖ゲームです。

陸や海、住む場所でそれぞれの食物連鎖があり、自然界は成り立っています。

先生の手作りのカードを使って、食物連鎖を環境ごとに食べられる順から並べるゲームをしました。

最初は席が近く同士でゲームをしてみて、やり方をマスターしました。

各自5枚ずつ配られたカードを1から順に並べていきます。カードには食べられる順に1~6までの数字が書かれています。1、2‥と順に並べるのですが、出せるカードが無い場合は残りのカードから1枚引きます。引いたカードも並べることが出来ます。自然界は順番に食べる食べられるの関係ではないので、1、2の上は3~6いずれのカードも並べることが出来ます。カードが無くなったら、ゲーム終了。勝った人は0点、2位からは残りのカードの数字を足して少ない順に順位が決まります。

やり方が分かったら2班に分かれてゲーム開始。3回の得点で勝敗を決めました。

何度か班を変えて楽しみました。みんな大歓声です。遊びながら楽しく学びました。

最後に1年を振り返ってアンケートに記入してもらいました。

おもしろかった物を選んで、〇をつけてください。(○は3つまで)人気ベスト3は

- 5月 ホタル石磨き 8

- 9月 二上山のサファイヤとガーネット探し 7

- 3月 食物連鎖ゲーム 5

やってみたい物があれば書いてください。たくさん答えてくれました。

- 綿菓子作り

- 石磨き(ダイヤモンド、ホタル石以外、岩石)

- ラムネ作り

- プログラミングでロボットを動かす

- 森の中での木や葉っぱを使った工作や実験

- 鉱石を使ったあれこれ

- 化学反応、

- 風はどこからくるの?

- 冷たい水はなぜ重いの?

- レモン汁火山

- 花火作り

- キノコの秘密を知りたい

- レジン作り