本文

認定こども園の概要・入所手続など

認定こども園の概要

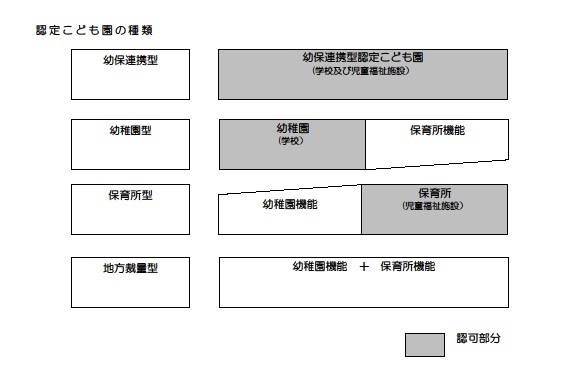

認定こども園は、4種類あり、教育と保育を一体的に行う施設です。

市では市内の保育所(園)・幼稚園・認定こども園に関する内容について「保育所(園)の概要」、「幼稚園・認定こども園の概要」を作成し、広く市民の方々に情報提供を行っています。

市内各保育所(園)、幼稚園、認定こども園及びこども子育て課などに備えていますので、ご覧ください。

保育所・認定こども園の開所時間

- 各施設の開所時間・休園日については、「市内の認定こども園」をご覧ください。

- 日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

支給認定について

こども・子育て支援法第20条第1項の規定により、保育所・認定こども園・地域型保育を利用するにあたり、施設の利用可能時間を決定する施設型給付・地域型保育給付費支給認定申請が必要となりました。

支給認定区分でそれぞれ施設を利用できる時間が決まりますが、下記のとおり必要な条件が法律で定められています。

| 認定区分 | 対象者 | 利用時間 | 選択施設 |

|---|---|---|---|

| 1号 | 満3歳以上のこども(2号認定除く) | 教育標準時間(4時間程度) | 認定こども園 |

| 2号 | 満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当するこども | 保育短時間(8時間程度) | 保育所・認定こども園 |

| 保育標準時間(11時間程度) | |||

| 3号 | 満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当するこども | 保育短時間(8時間程度) | 保育所・認定こども園・地域型保育(市内にはありません) |

| 保育標準時間(11時間程度) |

※ただし、2号の方でも保護者の希望により1号での申込も可能です。

※園が設定した時間を超えた分は、延長保育の対象となります。延長保育料に関しましては、各施設へお問い合わせください。

施設利用申込方法

- 1号

各施設に直接申込を行ってください。

※新年度の申し込みは、広報紙でお知らせします。 - 2・3号

下記の通り申込手続きを行ってください。

認定こども園を利用するには

保護者の委託を受けて保育を必要とする児童を保育します。児童が認定こども園(2・3号)へ入所できるのは、その児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事情にある場合です。

- 1ヶ月において、64時間以上労働することを常態としている

- 妊娠中(出産予定日の前8週)である、または出産後間がない(産後8週間)

- 疾病にかかる、または障がいがある

- 同居または長期入院等している親族を常時介護・看護している

- 災害復旧にあたっていること

- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている

- 就学(職業訓練校での職業訓練を含む)している

- 虐待のおそれがある

- DV(配偶者からの暴力)により保育が困難であると認められる

- 育児休業取得時に、既に保育施設等を利用している子ども(2,3号)がいて継続利用が必要である

- その他、これらに類するものとして市が認める事由に該当する

保育の実施を希望する期間として、小学校就学始期までの範囲内で、保育できないと見込まれる期間を最初の申込時に記入できます。

認定こども園(2・3号)への入所手続き

認定こども園(2・3号)への入所申し込みは、原則として入所希望月の前月の18日(18日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)を期限として、市こども子育て課及び各施設で随時受付けしています。

ただし、4月入所の申し込みは一定の期間を定めて行います。

詳しくは広報紙でお知らせします。

認定こども園(2・3号)への入所申し込みに必要な書類

- 子どものための教育・保育給付認定申請書

- 保育の利用申込書兼児童台帳

- 保育を必要とする事由の証明及び申告書(保護者全員分)

- 保育所・認定こども園・地域型保育新規利用申込児童問診票

- 施設の利用に関する確認票

- <ひとり親世帯の方>児童扶養手当証書、戸籍謄本、裁判所の調停呼出状等のいずれか

- <市外に住民票があった方>住民税課税証明書

- <生活保護受給世帯の方>生活保護受給証明書

- <育児休業取得中の方>育児休業証明書

- <申込児童のきょうだいが幼稚園等の対象施設に在園の方>在園証明書

- <市内保育所・認定こども園で保育士または幼稚園教諭として勤務される方>保育士証または幼稚園教諭免許の写し

保育所(園)・認定こども園(2・3号)への入所申し込みに必要な書類

保育料

- 保育料は、児童の保護者(父母)(収入がいずれも98万円に満たない場合は、その他の生計の中心者)の市町村民税の所得割額の合計額と、児童の年齢に応じて決定します。

ただし、住宅借入金等特別控除の税額控除を受けている場合は、控除前の金額によって決定します。 - 税額等に更正があった場合には、保育料が変更になることがありますので、すみやかに市こども子育て課へ届け出てください。

- 児童が病気等の理由により長期欠席した場合は、保育料が減免されます。

なお、減免申請をされる場合は、医師の診断書等の提出が必要です。(私立認定こども園は各施設にお問い合わせください。)