本文

9月13日菅井啓之氏観察会&講演会を実施しました

岩湧の森開設20周年記念行事

京都光華女子大学 「こども教育学部」教授の菅井啓之氏をお迎えして ”目の前のいのちの営みから全体の自然を考えよう” をテーマとした観察会と講演会を実施して頂きました。

午前中の観察会は四季彩館から岩湧寺の周辺で、普段見なれた物でもじっくりと「観てみる」とまた違ったものが「観えてくる」事を教えて頂きました。

午後の講演会では菅井先生の今までの体験、経験談や、いろんな事例を紹介されながら「自然」との関わり方のヒントをお話し下さいました。

午前中のスタートは四季彩館のテラスから前の森を眺める事から始まりました。

森を眺めてその森の「林相」を観る。全体を観る。

館前の石垣で

館前の石垣での観察。 時間を読む

コケ、シダ、草、ツル植物、小さな木などがお互いに寄り添って生きている。どれ一つ要らない物は無い。

大きな石と小さな石もうまく重なって一つの石垣になっている。どれ一つ要らない物は無い。この石垣を観てここまでになった時間を考えてみよう。

おべんとう広場にて観察するものをステージに乗せると

白黒チェックの布に葉っぱを集めて並べて観ると・・・。

同じものを黒い布に並べてみると観え方感じ方が変わってくる

シュウカイドウ(秋海棠)の観察

この時期岩湧寺の境内に咲き誇る「シュウカイドウ」の花を観察しました。

葉っぱをよく見ると形が左右非対称ですね。葉っぱの下部がそろっていませんね。何故でしょうか?実はよくわからないそうです。葉っぱは必ず形が対象とは限らないみたいです。でもじっくりと眺めてみると。参加者から「全体のバランスが良い!」

葉っぱだけ見ていると、変だけど花全体を観ると普通に観えてくる。

「自然と人と音楽と」の看板を見て

10月4日に予定の「岩湧の森まつり、自然と人と音楽と」の看板の前で。

音を出すと言う事は「音」を聞くと言う事。大事なことは耳で聞こえる「音」だけではなくて「耳で聞こえない音」を聞くと言う事。感じると言う事。

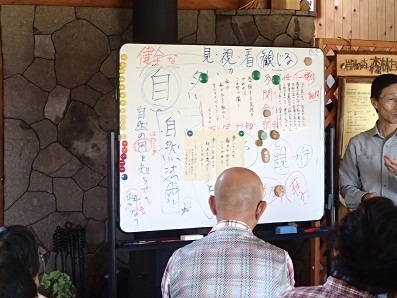

午後の講演会の様子です

観察会で「全体を観る」「いろいろと考えてじっくり見ていると解ってくる」でしたが午後の講演会では、「自然をみるとはどういう事なんだろう」と言ったことから始まりました。

見る、観る、看る、視る、 診る、「みる」にも一杯ありますね。 自然と関わるものの見方も一杯ありました。

またいろんな有名人の言葉も紹介されました。

藤田桃紅(103才の書家)、 「感謝する気持ちがあればこの世は楽しい」

ジャン=アンリーファーブル(フランスの生物学者) 「極小は極大を含む」

荘子(中国の思想家) 「歩いて初めて分かる事がある、歩みをとめて初めて気づく事がある」

参加された方からの質問にも答えられて、長時間後で気が付けば休憩なしでした。講演が終わっても参加者の方と意見交換されていました。

菅井氏のまとめの言葉として。

「何を伝えるのか」

「今よりも半歩、一歩自分を高める努力をすることが大事」

「森の様子をよく観察しながら、人と森の関わり方を考えて活動していってください。よく学び意味のある森づくりをして下さい」

ありがとうございました。