| �摜���N���b�N����Ɗg�債���摜��\�����܂��B |

| �w�k�}�̗��j�x �E�k�}�̒a�� �@�k�}(���E�W)�����߂Ďg�����̂̓l�A���f���^�|���l�ł��悻�P�O���N�O�ƌ����Ă��܂��B �@���̉��ɏc�̋����肱��́A�����̎}���Ŏ����C�����Ղł͂Ȃ����Ɛ�������Ă��܂��B �@�H�ׂ���ɖ̎}���Ŏ����C�����苲�܂������̂���苎�����肵�Ď���������B���̖̎}�����k�}�i�k�}�����j�⎕�u���V�̎n�܂�ł���k�}���g�����Ƃ͐l�ށA�ŏ��̏K���������B �@�H�����_�炩�����ĐH�ׂ钲�����@�����B���Ă��Ȃ������̂ŁA�����������Ƃ�����Ύ��Ɍ��т��u���͖��v�������B �E�����ƂƂ��ɔ��W�����k�} �k�}�͓ޗǎ���ɕ����Ƌ��ɃC���h���璆���E���N�������o�ĉ䂪���ɓ`���܂����B ����������(��)�ƌĂ�A�̎}�̈�[������ŖѕM�̖ѐ��ɂ������̂�,�����������߉ނ���(�I���O�ܕS�N��)����q�B�ɂ��̎��Ŏ��𐴌��ɂ��邱�Ƃ��������܂����B�@�@ �@�Ñ�C���h���w�`����w���x�̒��Ɏ��̂��Ƃ��ڂ����q�ׂ��Ă��܂��B �@�̎}�̎��u���V�A���͌��݂ł������̍��Ŏg���Ă��܂��B�C���h�ł́u�j�|���v(�j���o)�A�p�|�u�����̖A�p�L�X�^���ł̓s�|���E�A�T�E�W�A���r�A�ł̓T���o�h���A�A�t���J�����̑����̓N���~�Ƃ����悤�ɑ��ʂł��B�~�����}�|�ł͒|�����Ƃ��Ďg���Ă���A�܂��������ς��Εi�ς��ł��B���Ɏg����͂��������ł��̎��t�̒��Ɋ܂܂��t�b�f��^���j���̒��o�t���g�������莕����������Ă��܂��B �@�����������ɓ`��������A�������Ȃ����ɗk��(�悤��イ)�̖̎}��p����������u�k�}(�悤��)�v�Ƃ������t�����܂�܂����B �@�i���k�}�͌��݂̒ܗk�}�ł͂Ȃ��j �@�k�}�i�悤���j�v�͑m������ɐg�ɂ��Ă����ׂ��u��u�\�����v�̑��Ԃɂ������Ă��܂��A��������g�𐴂߂邱�Ƃ��M�҂̐S���̑������ł���A���������E�ł͋V��������c���Ă��܂��B�@���i�k�}�j�͕����ł͐M�̂���������Љ���̂���������ƂĂ���ȗp��łł����B �@�䂪���ōŏ��ɗk�}�̑����������̂́A����̉i�������J���������@�̊J�c�E�����T�t�ł��B�ނ������֓n�������A��`�O�ڗ��ꂽ����̌��L�Ђǂ��ɕ����A���̌����͗k�}���g�p����K�����������Ă��邽�߂��Ƃ��߉ނ��܂̑E�߂�ꂽ�k�}���g���Ă��Ȃ��̂�Q���A���̏��́w�����ᑠ�x�ɗk�}�̍����A�g�����A�̂ĕ��܂ōׂ���������Ă��܂��B �@���̏��̒��Ɂu�k�}�ɏo����Ƃ͕��ɏo����Ɓv���Əq�ׂ��Ă���B �@ �k�}����ł���Ƃ����l�����́A���݂��s���̒��Ɏc���Ă��܂��B ���s�̎O�\�O�ԓ��w�k�}�̂�������@�v�x�E�����̐w�k�}������x�ł́A�k�̎}�𐅕r(��)�ɍ����A�Q�w�҂ɗk�ł��̐���U�肩���ĖႢ�a���瓦�����Ƃ����V���ő吨�̂��Q��œ��킢�A���̋V���ł͗k�}�����N�̃V���{���ɂȂ��Ă��܂��B �E�M���ւ̐Z�� �����ƂƂ��ɉ䂪���ɓ����Ă����k�}�́A�m���B�̋K���̈�Ƃ��Č�������A������Đg�����Ȃ݂𐮂��A���Ɏd����Ƃ��������̒��Ŏ���ɍ������낵�Ă������B �@�������������Ȑ����K����g�ɕt�����m�B����A�ނ�ƌ���邱�Ƃ̑��������M���B�ւƗk�}�̑�����`������B �@�������㖖���̊G�����u�a�����v�̒��Ɂu�����^�R��a�ޒj�v���傫�������J���Ēɂ����Ă���l�q�Ɓu���L�̂Ђǂ����v���������������傫�Ȍ����J���āA�[�k�}���g���Ă���l�q���`����Ă��܂��B �@���ɗk�}���g���Č�������A�����Ƃ��Љ�������Ă�����łƂĂ���Ȃ��ƂƂ��č������낵�čs���A���̏K�����M�����玟��ɏ����ɓ`����Ă������B �E�����ւ̕��y �k�}�͓ޗǎ���ɑm���ɂ���Ďg���n�߁A��������ɂ͋M���ɍL����܂����B �@�������k�}���g���悤�ɂȂ����̂́A�L�������ĉ̂�ꂽ�J���̂́u�c�A���́v�̒��ɗk�}���̂����Ă��܂��B �@�u���ӂ̓c��͂��˂̂悤�������킦���v��u�k�}�ɂ͓�V���̂т�̖v�Ȃǂ̌��t���łĂ��܂��B �@�k�}�͍]�ˎ���ɂ͏����̊Ԃɂ�������蒅���A�l�̑����W�܂�ʂ�ɓX���o����A�����ŗk�}�����Ȃ���̔�����Ă��܂����B �@���̎���ɂ́A�[�k�}�Ɠ��l�A��[���s����点��������u�ܗk�}�v���g���܂����B�]�ˎ���ɂ́A������ѕM�̂悤�ɖ[��ɂȂ�������[�k�}�́A��������̐�͐���Ă��āA�u�ܗk�}�v�ɂȂ��Ă���A����ɂ��̕��̕����̓J�[�u���Ă��Đ�|���Ɏg���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �E���u���V�̓o�� �@�����g���Ă����[�k�}�����̎p���������̂́A��������̏��߂ɃA�����J���玕�u���V�������Ă��āA���̍�������đ���ꂽ�B �@�����ēƗ������u�ܗk�}�v�����������c���Ă���B�킪����1200�N�ȏ�̗��j�������A���o�q���ɑ���̍v�������Ă����[�k�}���}���Ɏp�������Ă����܂����B �@�[�k�}�ł͎��̗����������ɂ����A�̂������ɂȂ������������Č��̒��Ɏc��A�ϋv�����Ȃ��Ȃǂ����̗��R�ƍl�����܂��B ���������ɍ쐬���ꂽ�}����b�W�ł���w�ʏ함�}��ⓚ�x�ɖ[�k�}�Ǝ��u���V�̊G���`����Ă���B �@�����T�N���A���ŁA�~�E�ɔn�т�A�����k�}�����A����Ɂu�~�k�}�v�̖��̂����đ��s���̏������Ŕ̔����ꂽ�B ���ꂪ�����̎����q�����̎n���ł���A���{�ōŏ��̎��u���V�ł��B �@�����q�Ƃ������̂��p�����o�����̂͂��悻���������ŗk�}���̂��͎̂��u���V�Ɏ���đ���܂������u�k�}�v�Ƃ������̂͒����p�����܂����B |

|

|||||||||||||||||||||||||||

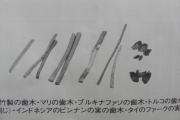

| �������|���b�p�ł͏b�����g���A���ł���E�T�M�̍��������p������������ł��g�߂ɖڂɂ��Ă������̂ŗk�}�Ƃ��Ďg��ꂽ�B �@�킪���A���{�×��̂��̂Ƃ��Ă͋������g�߂ȍޗ��ō�����}�O���E�J�c�I�̔��Ђ�̗k�}������܂��B �@�k�}�̑f�ނƂ��čł������g��ꂽ�̂͏ۉ��ꈍb�ł��B �����͔������Ă��낢��Ȍ`�ɉ��H����g��ꂽ�B���ł������̂͐܂肽���ݎ��̃i�C�t�̌`�łł��B������k�}�ŕЕ����������ɂȂ��Ă��ĕK���i�Ƃ��ĉ���������������Ă����B �@�Ñ�C���J�鍑�ɂ��k�}������܂����B���̌`�╵�͋C�̓��|���b�p��A�W�A�̂��̂Ƃ͑S���قȂ����肷�ׂď��x�̍�����ł����ꕔ�A�����̗k�}������܂����B �@���{�ɂ͖̗k�}��������܂��A�C�O�ɂ͋������͂��߂Ƃ������낢��ȑf�ނ��g�����Ă����̂Ō��i���c���Ă��܂����A���{�ł��F�X�ȗk�}���g���Ă������ؐ��Ȃ̂Ō��i���Ȃ��̂Ŏ���������̂ڂ邱�Ƃ��o���܂���B �E�k�}�̍ޗ�����ޕ��y ���{�ł͐̂���A�k�}�͗k��(�悤��イ)�E�������E�K��(����)�Ȃǂ̍ޗ��ō���Ă��܂����B����A�W�A�ł��w�ǂ���|���̗k�}���g���Ă��܂��B �@�A�W�A�͌����A����ދC��ƖL���ȑ�n�Ɍb�܂�A�_�k���������B�������߁A�k�}�̑f�ނƂ��Ă�����ɑ��������|�𗘗p���Ă��Č��݂������Ă���B �C���h�̂��߉ނ��܂��g��ꂽ�k�}���ؐ��ł������B �@���|���b�p�ł͎��ɂ܂������Ђ����̂ɂ͋����k�}���K�v�ł��̂��ߗk�}�̑f�ނ������̉H�E���}�A���V�̐j�E�삤�����̍��E�b�̊p�E�ۉ傪�����g���Ă��܂����B�܂��A���E���E�ⓙ�����̋����䂦�ɗk�}�̑f�ނƂ��Ďg���Ă��܂����B �@���{�ł͕����̊W������H������ɂłȂ��������߁A�����̍���H�����̗k�}�ł͂Ȃ��A�ؐ��̗k�}����ʓI�ł����B �@�킪���͖̕����ł���k�}�ɂ����̕������\��Ă���B �_�k�����͗k�}�̑f�ނƂ��ĖE�|�E���̕䓙�̐A���I�Ȃ��𑽂̂��g���܂����B�H�ו��̊W��A���̕\�ʂ̉������邱�Ƃ���ȖړI�ł����B �E�k�}�Ɗe���̐H�K�� ���|���b�p�Ńt�H�|�N���H��Ŏg����悤�ɂȂ����̂́A�\�ܐ��I���ł��B����܂Ńi�C�t�œ����A�������ŐH�ׂĂ��܂����B �@�t�H�|�N���g���ė��Đl�X�͐H�ו����h���ĐH�ׂ�悤�ɂȂ����B�p�|�e�B���ő����o����Ă���X�i�b��J�i�b�y�ɂ́A�ۂ��ė��[��������k�}�� �t�H�|�N����ɂ悭�g���Ă��܂��B ���̂悤�Ȋۂ��k�}���J�N�e���s�b�N�Ƃ����܂��B �@���̃J�N�e���s�b�N�A���{�ł͐H��̎��̑|���ɓ���I�Ɏg���Ă��܂��B �ۂ��k�}�ŕЕ���������Ă��Ȃ��̂͐��E���œ��{�����ł��B �@�ۂ��ė��[��������k�}�͓��{�ł͗k�}�̐����ߒ��ō������k�}�̕��y�i�Ƃ��ĉK�ؐ��̊ۂ��k�}���@�B���ɂ���ʉ����܂����B���E���̗k�}�����̗��j�����Ă��A�ۂ��k�}���������k�}����ɕ��y�����Ƃ���͂���܂���B �@���������̏ꍇ�A���Ɏg�������ȗk�}(60mm)�Ƙa�َq���Ɏg���傫�߂̗k�} (75�`90mm)�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ��Ă����B �@���������̏����ȗk�}�͎�Â���̂����ɐ�[�͎O���������Ă��Ď��ɓ���₷�������B �Ƃ��낪�K�ؐ��̊ۂ��k�}�͐�����������A��[��n���ō���Ă��āA���݂̗k�}�Ɠ����ۂ��`�������B ���̉K�ؐ��̊ۂ��k�}�����y�i�ƂȂ������ȗ��A�ۂ��k�}�����Ɏg����悤�ɂȂ����B �@�吳�P�Q�N���A�C�O�������Ă������k�}�́A���̒���������A�ꎞ�I�ɓ��{���Ɋg�������A�ۂ��k�}�Ɋ���Ă������{�l�̊Ԃł͎����ꂸ�A�s�ꂩ��p���������B���݁A���k�}������Ȃ��̂͐��E���œ��{�����ł���B�@

�E�k�}�ƋV�� �u���}�����^���S�Ӟ��v�ɗk�}�̂��Ƃ����グ���Ă���B���������Ɨk�}�����퐶���ɐ[���������낵�Ă��邱�ƂƁA���̎g�����̏d�v�����������܂��B �@�k�}�ɂ��� �@�@�E�l�O�ɂėk�}���������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@�@�@�@�@ �@���݂̎��u���V�ɂ�����[�k�} �@�@�E�l�O�ɂĂ₤�������Ď������Ǝ��E�E�E�E�E�E�E�E �@�@�E�l�O�ɂĂ₤�������Đ���������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �@�@�E�₤��������ւĐl�ɕ����������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �@�@�E�ʂȂ����đ傢�Ȃ�₤���������E�E�E�E�E�E�E�E�E �@�k�}(�ܗk�})�l�ɍ����o�����̒��ӓ_ �@�@�E�₤���͐�ɂĂ��A�͂Ȃ��݂ɂĂ��A���ׂē�����E�ɂȂ��Ă�����B �@�k�}���[�k�}���l�ɓ��퐶���p��̈�Ƃ��Ďg���Ă������Ƃ�������܂��B �u�s�������ϓ`�v�̐g�n(�݂����Ȃ�)�̕����Ɂu���N���Ă͎����悭�����A�k�}�����Ď��̊Ԃ̟�(����)������ׂ��B�܂��k�}���ӂ��������A�܂��A�����ɂȂ�Ė��p�̎��ɂ悤���������l����B�͂Ȃ͂������Ă������B�܂��A�k�}�ɂĐ�̏�̟���Ȃł���A�H���̂̂��͓������������ɂӂ��݂Ď��̊Ԃɋ��݂���H���̟��f������ׂ��B���Ȃ�т̂������l�́A���Ƃɋ��܂�c����̖�v���̓��e�͎����ق��̗k�}���[�k�}�ň���h�ӂ��������Ď������߂�h�Ƃ���Ă���̂��k�}�ł��B �@�[�k�}�́A���̒����𔖂��킢�Ő�̑|���Ɏg����悤�ɂȂ��Ă��܂��B �u�O������v(�H��E����E����)�̐H��̍��ɂ́A�[�k�}�Ɨk�}�̎g���������߂���Ă��܂��B�u�ܗk�}�͂��������Ɏ����Ă���ׂ����́v���������Ƃ�������܂��B �@�܂��A�����ܔN(1793)�u���瓹���`���@���v�ɂ��k�}�ɂ��ċL�q����Ă���B���瓹��̒��ɂ͗k�}�E�k�}��E�k�}���E�k�}�(�͂�)�E�k�}���ꂪ�`����Ă���A�e�X�̐��@���ڂ���������Ă���B |

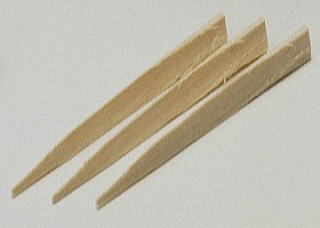

�[�k�}�Ɏg��ꂽ�ޗ�

|

||||||||||||||||||||||

| �w�k�}�̎Y�Ɓx �E�k�}�Y�Ƃ̎n�܂� �]�˂�����̍��ɂȂ�Ǝ���ɗk�}���g���l�X�������A�X��ł̐��������ł͎��v�ɉ�������Ȃ��Ȃ��Ă����B�₪�čޗ��̎Y�n�ł����������悤�ɂȂ��Ă����B�k�}�Y�Ƃ����B�����ꏊ�́A��������k(�ŷ�)�⍕�����̌����߂��ɖL�x�ɂ���A������n�ɋ߂����Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă����Y�n���͓�����ł������B �@�͓�����͖����̏��߂ɂ͋ߗׂɑ�����������������K��(����)�̌�����̐����Ƃɔ̔����Ă����B �@�͓�����ł̗k�}�Y�Ƃ́A�����\�O�N���Ɂu�������k�}�v�̐����ɒ��肵���̂����߂ł��B���\�Z�N���A������l�̐E�l�����ق��A�����ɏ��߂ėk�}�̖{�i�I�����ɒ��肵���B�������ɑ����K�ɂ�鐻�����n�߂����Ƃɂ��_�Ƃ̕��ƂƂ��Ă̎Y�n�̊�b���z����A�{�i�I�Ɂu�܂悤���v�̐����ɒ��肵�A�o������Y�n�ƂȂ�������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �g�߂ɂ���ޗ��A�����Z�p�̓����A����n�̋ߐڂƂ����b�܂ꂽ�����ɂ��肻��ɉ����ē����̔_�Ƃ̕��Ƃ͎�ɖؖȐD��ł�����������ɔ�ׂėk�}���͍�Ƃ��ȒP�Ŏ��{��v���Ȃ��̂Ŏ���ɑ��������鍕�����̒����Ǝ҂͔_�Ƃɍ������̖�z���ėk�}�ɉ��H�����A������W�߂ėk�}�Ǝ҂ɔ̔����Ă����B �@�]���āA�k�}�Ǝ҂͍ŏ����烁�|�J�łȂ��Y�n�≮�������B�ŏ��̍��͐����͏o���Ă��̔��Ɋւ��ēK���ȋ@�ւ��Ȃ��Y�Ƃ͈ꎞ������B���̌�A���v�̑����ƂƂ��ɁA�e�������̂��߈ꎞ�����s�U�ƂȂ����B �@�A�o���r�₦���Y�z���ތ������܂��������Ǝ҂��W�܂�ȗk�}�̔��g�����������A�i������ɓw�ߗk�}�Y�Ƃ͏����ɉ��Ă������B�͓�����̔̔��ʂ�������ɂ�A�ߗׂ����ł͂��̎��v���������{�����猴��i���w�����̔��̑����I������S���悤�ɂȂ�͓�����͎���ɗk�}�̏W�U�n�ƂȂ��Ă������B �@�L�h�Ђ̑n�Ǝ҂̈�t�R���Y�͑吳�Z�N�ɎO�d���鎭�S�֒��Ŋ��Ђ�ݗ��A�K�Ɏ����L�u�V�A�}���u�V�Ŋۗk�}(�K�ؗk�})�����͓�����֔̔������߂܂����B���̌�A�O�d���ł̑哯�c���Ɖ͓�����̎d����̈�{���̍\�z���܂Ƃ߁A�͓�����̋Ǝ҂���������̎d����@�ւƂȂ���{�ȗk�}������Ђ�ݗ��A�����ĎO�d���̐����Ǝ҂������o�����đ吳�\�N�A���m�ȗk�}������Ђ�ݗ������B���̂悤�ɂ��ĎO�d���ł̊ۗk�}�̐����Ɖ͓�����̔̔��Ƃ̕��Ƒ̐����m�����ꂽ�B����ɂ��͓�����͈��W�U�n�Ƃ��ċ����̐S�z�Ȃ��̔��ɂ�����A��w���̒n���𗽂����Y�n�Ƃ��Ă��̖������߂Ă������B �E�k�}�̎Y�Ɗv�� �@�����ɐi�ނ��Ɍ������k�}�Y�Ƃł������A�吳�P�Q�`�P�R�N�ɂȂ�A�����J���甒�����́A�u���k�}�v�������A������R�X�g�ʂŋ����ł����A�����͂����R�����č��@�B�̓�����������ߐ��ށA���̂��ߊe�n�̗k�}�H�ꂪ��Ō������ɒǂ����܂ꂽ�B �@���̓�ǂ�ŊJ���邽�߁A�O�d���̓��m�ܗk�}(��)�(����L�h�У)���吳�\��N�A�����J���̐����@�B���u���[���@�v���u���`�@�v����䂸�����w�������B �@�O�d���ł̐����ɒ���̗\��ł��������A�͓�����̋Ǝ҂̐����̋����v�����@�B���͓�����ɐݒu���č��Y�@�B�̋Z�p���������͕���ǂ��A�n���̒b�艮�̋��͂āA���Y�@�B�ɂ�鎩�����A��ʐ��Y���\�ɂ����{�ŏ��߂Ă��������ɂ��@�B���Y���J�n�����B �@���̔����̋@�B���Y�̐����ɂ�葼�̎Y�n�̔�d���ቺ���A�͓����삪����ɗk�}�̓Ɛ�Y�n�ɂȂ��Ă������B�E�E�E �@���|���b�p�ł͖��g�����@�B���Y�͔��B���Ȃ������B����͐����̉H���̗k�}�����y���Ă������߂ł��B �@�k�}�̍ޗ��ƂȂ锒��������������k���̃f���}�[�N�A�X�G�[�f���A�m���E�F�[�A�t�B�������h�����ɍH�ƍ��̃h�C�c�A�X�C�X�A�C�^���A�ł��ؐ��k�}�̐����Z�p�͔��B�������A�䂪���̂悤�Ȓn��Y�ƂƂ��Ă܂Ƃ܂����`�ł͐i�W���Ȃ������B �@����ɑ��ăA�����J�ł̗k�}�̋@�B���Y�͗��j������܂��B ���݂̂悤�ȋ@�B���Y�̗k�}�̃��|�c�����A�����J�́u���k�}�v�Ȃ̂ł��B���̏o�����́A�ގ���������ۉ傩��ؐ��Ɉڍs�����Ƃ����_�ł�����I�ł����B �@�킪���ł͍]�ˎ���͍������̗k�}��肪�A�吳����ɂ͉K�̖œ���玟��ɊȒP�ȋ@�B���g���č��n�߂Ă��܂����B �@���̂悤�Ȗؐ��̗k�}��肪�������j�������ĎY�Ƃɂ܂łȂ��Ă����̂͐��E���ł����{�����ł����B���̍��X�ł͋@�B���ɂ��u���k�}�v��肪�n�܂����̂ł����A�킪�������́u�ۂ��v�k�}���u���k�}�v����ɋ@�B���g���č���Ă����̂ł��B���̌��ʁu�ۂ��v�k�}���l�p���������ɑ����ĕ��y�i�Ƃ��Ďg���܂����B �u���k�}�v����Ɂu�ۂ��v�k�}�����y�����Ƃ����͓̂��{�����ł��B ���̂��߁A�킪���ł́h�k�}�͊ۂ����̂��h�Ƃ����Œ�T�O�������蒅�����E���ŗB��u���k�}�v�̕��y���Ȃ����ɂȂ����̂ł��B �@���̌��ʁA���Ă̂悤�ȁu�ۂ��v�k�}�ƕ��k�}�̎g���������蒅�����A�ۂ��k�}���������ɂ������ɂ��g�����̂��Ƃ����F�����蒅���Ă��܂����B �@

|

|

|||||||||||||

| �E�ێ����Y�̓o�� �ێ��̐����H���Ƃ��āA�����͑�ϔw�̍����ŁA�R�����o�����̂͒��a��P�T�`�R�O�Z���`�A������Q���|�g���ʂ肾���܂��B������R�O�Z���`�ɐؒf���Ďϕ����܂��B�����Z����ɐؒf���A�������܂��B �@ ���̌�A�����H���ŃJ�b�^-�ƌĂԋ@�B�Ŋێ������܂��B���̃J�b�^-�������{�Ǝ��̐��@�Ȃ̂ł��B�͓�����̋Ǝ҂̊Ԃł́A�������̊ۂ��������̂����N�̖��ł����B�����āA���s����̖��ɏ��a��\�O�N�ɂ��̌��^�ƂȂ�J�b�^-���J�����܂����B2.5�̔���2.2�̊ێ������o���J�b�^�|���������ێ�����邤���ōł������I�Ōo�ϓI�ȕ��@�Ȃ̂ł��B����͓����A�͓�����s�ɖ�20�Ђ������ƎҊԂ̐��������̌����ł�����܂����B �@���k�}�̐������@�̓A�����J���瓱�����܂������A���̊ێ��̉��H���@�͓��{�ŊJ�����ꂽ�I���W�i���̕����ł��B ���̕��@�Ŋۂ��k�}��������邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B �@���̓��{�̃J�b�^�|�����������ɗD�G����������܂��B���{���͖�30����̃q�S��̂��̂�Ǝ��̐n���ň�x�ɏ\�Z�{������Ă��܂��B����ɑ��ĕ��k�}�̐��@�Ő�s�����A�����J���A�l�p�Ȋp�_���܂�����āA��{�����H���܂�����A���Y���ɂ����Ă͓��{�����ɑ傫�������Ƃ����B �@�D�ꂽ���@�����{�͓̉�����ŊJ���o�������R�͎����̏��Ȃ����ł��邩��ʂɂ����O��I�ɗL�����p�������ƂƗk�}�Ǝ҂��W�܂����n��Y���Ƃ��Ẵm�E�n�E�̒~�ς����������ƁA����ɋƎҊԂ̐����������Z�p�̃��x���������グ�����Ƃł����̗��R�����������炱�������͂����������A�o�𑱂��邱�Ƃ��o�����̂ł��B �@���ɁA���a30�N��̌㔼�ɂ͔��㍂�ɐ�߂�A�o�z�̊�����95���ɂ��B����悤�ɂȂ����B���i�����k�}�����łȂ��A�ۗk�}�A�ԗk�}�A�����k�}�A�O�p�k�}�A�m�x���e�B�p�ȂǑ���ɂ킽���Ă����B ���a�S�U�N�̃h���V���b�N�ʼn~�����������Ă����B �E�k�}�Y�ƐV���� ���a�����ɗA�o���n�ߐ��͐��i�̂W�O���ȏ���C�O�s��֔̔����Ă������A�ǂ��܂Ői�ނ�������Ȃ��~���͑����̊�Ղ�h�邪�����̂ł����B�R�X�g�_�E����Y�̍������ɂ��Ή����傤�Ƃ���������ɂ����x���������B���̂��ߍ����s��ɖڂ���������Ȃ��Ȃ����B �@�������A�����s��͉͓�����̓��Ǝ҂��Ԃ̖ڂ̂悤�ɃJ�o-���Ă���A����]�n���Ȃ������B���̌�A�������u���V��Ƃ��玕�Ԑ��|�p��̃V���|�Y��̔��������̂ŎO�p�k�}�����łȂ��A���t���k�}������ė~�����Ƃ����˗������B���t���k�}�͎n�߂Ă̂��ƂȂ̂ŁA�@�ۂ̐�古�Ђ̏��������A���`�@�ň�̐��^���Ċ��������邱�Ƃ��o���܂����B �@���������u���V���|�J�|����~���Œl���������ŋ��߂��A���ɂ͑S�i�A���i�ɐ�ւ����Ă��܂����B���̌�A�~�����i�ݍ����s��̊J�����}���ƂȂĂ����B �@�O�p�k�}�͂悭�S�~���Ƃ��ƕ]������A���̌��ʁu�ۂ��k�}�͗����p�Ɏ��ɂ͎O�p�k�}�v�Ɖ��Ăɂ�����g����������{�ɃR���Z�v�g�Ƃ��āA�O�p�k�}�Ɂu�N���A�f���g�v�Ƃ������Ѓu�����h��݂��̔���W�J���邱�ƂƂȂ����B �@���̌�A���Ђ̔̔���͖�ǁA��X�̂ق���������v���|�g�ƂȂ����B���̌�A���ԃu���V�������������B �@���݂̓n���h���ƃ��C��-����{�����Ďg���₷������w���߂��B ���̌�A�L�h�Ђ͖k���^�C�v�́u�f���^���s�b�N�O�p�悤���v�ɉ����A�ۂ��܂悤���K���g�����ꂽ���{�l�ɂ�����݈Ղ��悤�Ɋێ��̐�[���O�p�ɍ�����Ǝ��̌`���������E�����u���Ԃ悤���h�N�^-�s�b�N�v��16�N�Ɂw�Y���w�A�g�x�ŊJ���������B |

�O�p�悤��   |

||

| �w�܂悤���������x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�������悤�������H���̎ʐ^�E����@�@�A�K�悤�������H���̎ʐ^ �B�����悤���̐����H���̎ʐ^�E�@�B�@�@�C�吳����ɃA�����J���A�����������@�B�@�D���E�T�O�����ȏ�̉ߋ��E���݂̂܂悤���@�E���Ђ̉ߋ��E���݂̗A�o���i�@�F�k�}�̌��^�ł��鎕�@�G���̎����璊�o�����������܂��������@�H���E�̂߂��炵���܂悤���@�I���ݍ����Ő��Y����Ă���܂悤���@�J���Ђ̍����������i�@�K�����̉ߋ��E���݂̂߂��炵���܂悤���Ɨe��@�@�L�������̍H�悤���i�J��悤���j �M�����G�@�[�k�}���g���g�����l�i�����j���@�N�܂悤���̗��j�E�p�l���W���@�O�܂悤���̗R���E�p�l���W���@�P �H�Ɠ��v�E�p�l���W�� �@ �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@�@�@ �@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����A�����쐬�ɂ�����i���j�L�h�Ђ���ɂ͑�ς����͒����L��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@