| 画像をクリックすると拡大した画像を表示します。 |

|

|

| 『楊枝の歴史』 楊枝は奈良時代に仏教と共にインドから中国を経て我が国に伝わりました。 当時は歯木(シボク)と呼ばれ、木の枝の一端を噛んで毛筆の毛先状にしたもので,そもそもお釈迦さま(紀元前五百年頃)が弟子達にこの歯木で歯を清潔にすることを教えられました。 最初は僧侶に取り入れられ、平安時代に貴族に伝わり、江戸時代には房楊枝と呼ばれ庶民に拡がりました。

|

|

|

『楊枝の文化』 ”我が国や中東の「つまようじ」が宗教に深く関わったのに比べ、ヨ-ロッパでは食生活の関係で金属の「つまようじ」が多く使われていました。 特に中世のヨ-ロッパでは、貴族は金・銀の釣り針り状の「つまようじ」に宝石等の細工をさせ、それをネックレスとしていつも首に掛けていた。 このように「つまようじ」は宗教・歴史・民族等により形や素材は異なっても各々の時代の中でその特色を見ることが出来ます。 最も小さな道具の一つであるが、よく見るとその中から『歴史・文化・生活・経済』が見えてきます。

|

| 『楊枝の産業』 河内長野は明治の初め頃に近隣に多くあった黒文字や卯木(うつぎ)の原木を大阪の製造家に販売していた。明治十六年頃から大阪より二人の職人を招聘し、ここに初めて楊枝の本格的製造に着手した。 (株)広栄社の初代・稲葉由太郎は大正六年に三重県鈴鹿郡関町で創業し同十三年アメリカから製造機械の一部を導入しました。 それを河内長野に設置し、日本で初めての白樺による機械生産を始めました。 苦心の末に出来た「平ようじ」は薄平ったく細い「つまようじ」です。 我が国では殆ど使われませんが、英語で「つまようじTooth Pick」 といえば『平ようじ』のことを指し、世界共通の「つまようじ」です。河内長野が「つまようじ」の産地として今も残っているのは「平ようじ」作りで他産地に先駆けて白樺を使い、機械化に成功したからです。

|

|

|||||||||

|

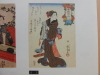

『つまようじ資料室』 ”つまようじ資料室は三っの展示室に分かれおり過去の古い資料や製造機械・ようじの製造工程・世界の楊枝の素材(青銅・金・銀・象牙゜・鼈甲・獣骨・角等)当時の生活の必需品とし持ち歩かれたことが窺われます。 展示内容 ●黒文字ようじ、卯木ようじ、白樺ようじの製造工程と道具 ●つまようじの製造機械●世界50箇所以上のようじ ●ようじの原型である歯木●歯木から抽出した成分を含んだ練り歯磨き●世界の珍しいようじ●楊枝を使う風俗の浮世絵

|

|||||||||