○河内長野市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月26日

規則第46号

目次

第1章 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付(第1条~第8条)

第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設(第9条~第16条)

第3章 保育料(第17条~第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。

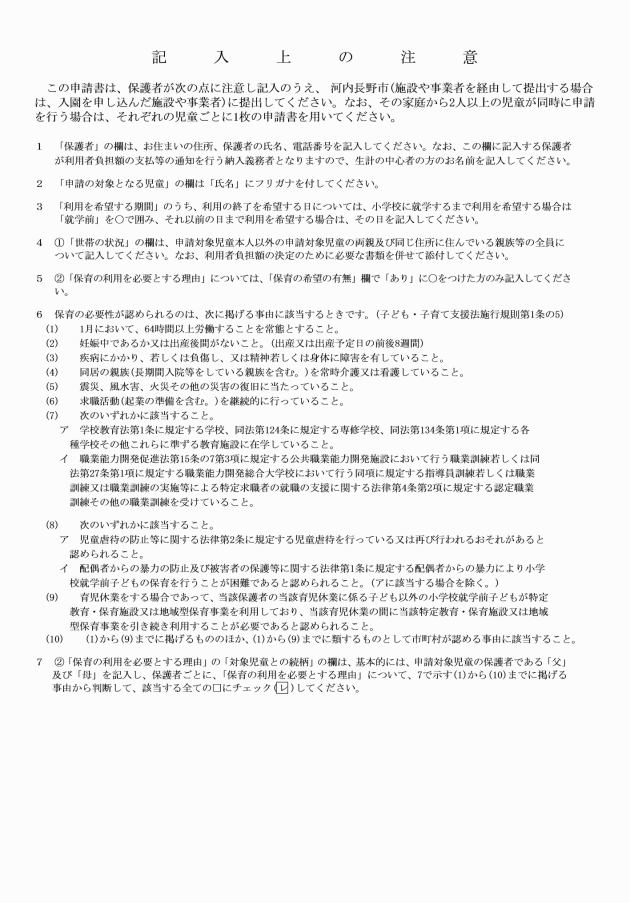

(認定の申請)

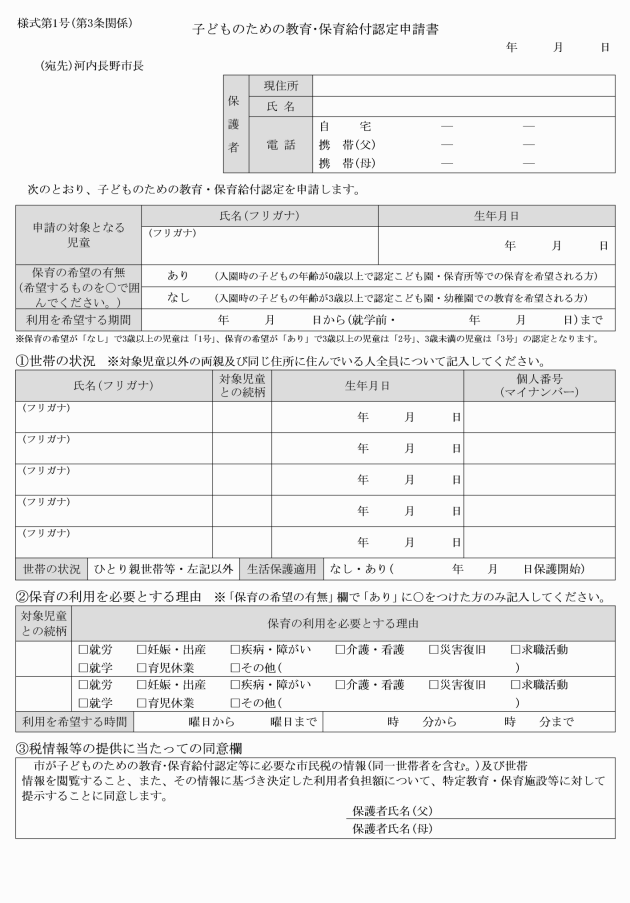

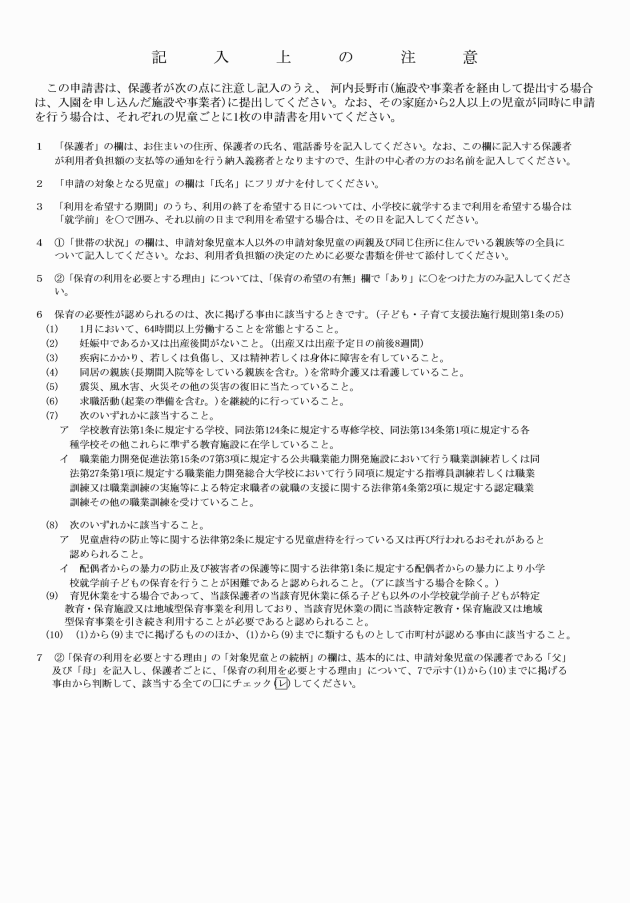

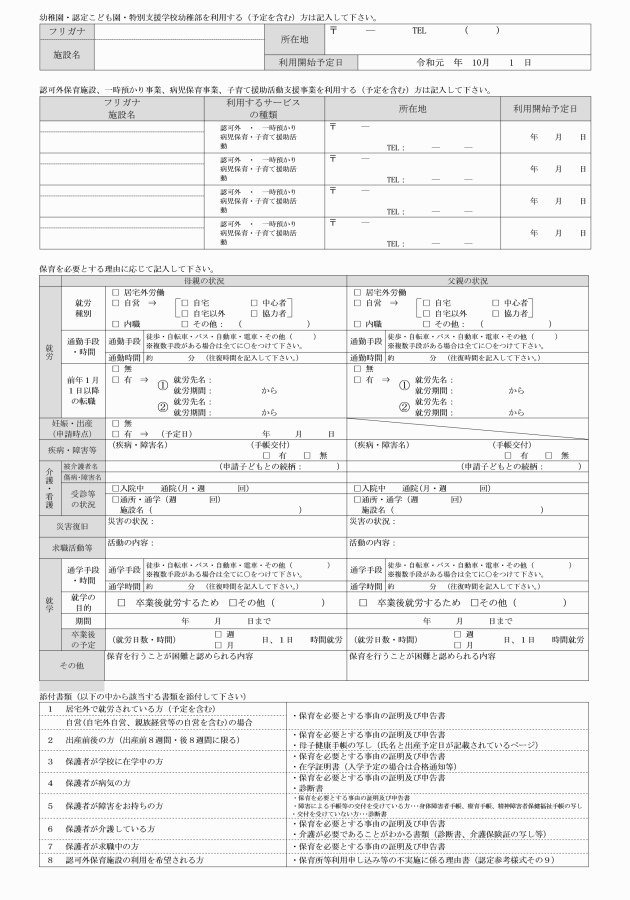

第3条 法第20条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認定の結果等の通知)

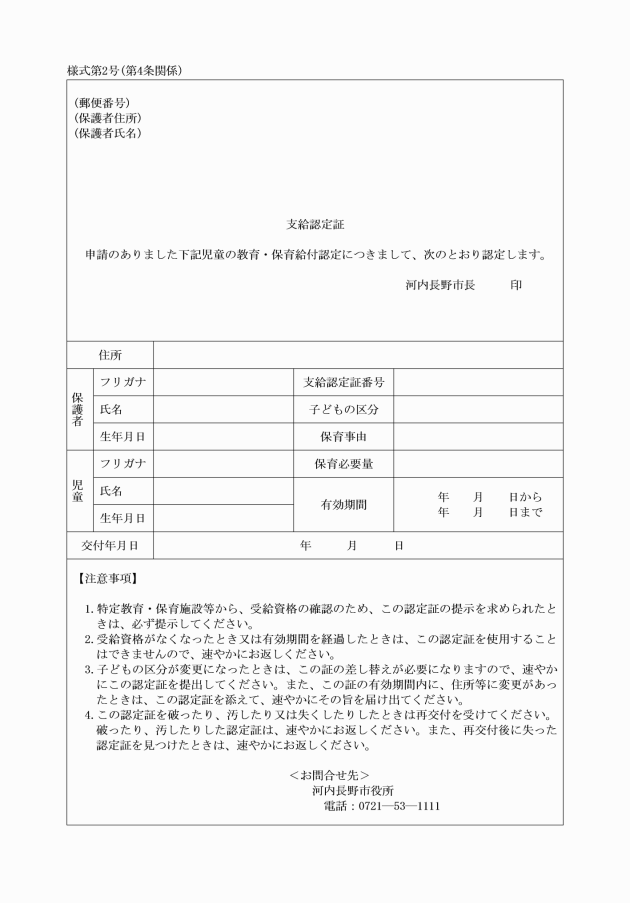

第4条 法第20条第4項後段の規定による支給認定証の交付は、支給認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

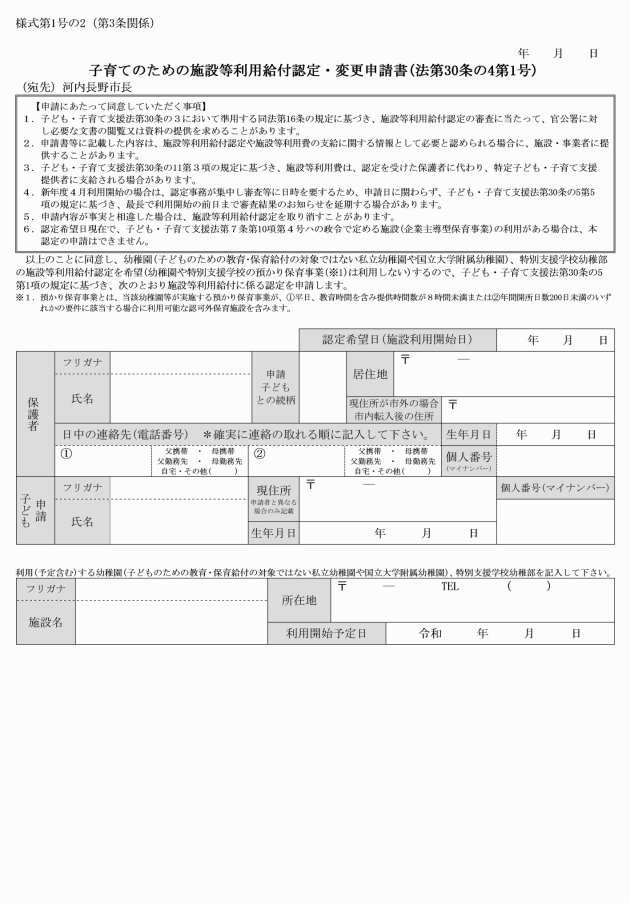

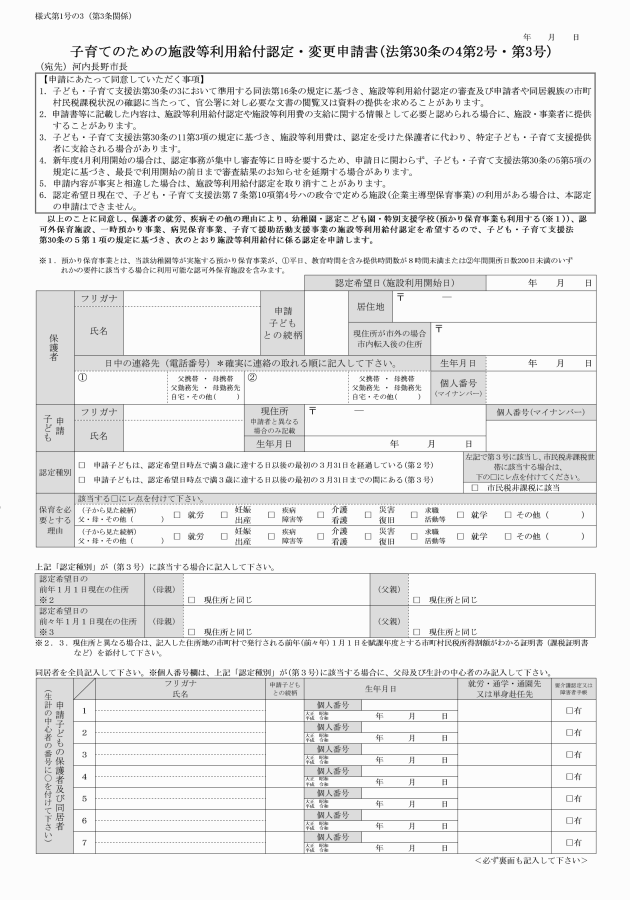

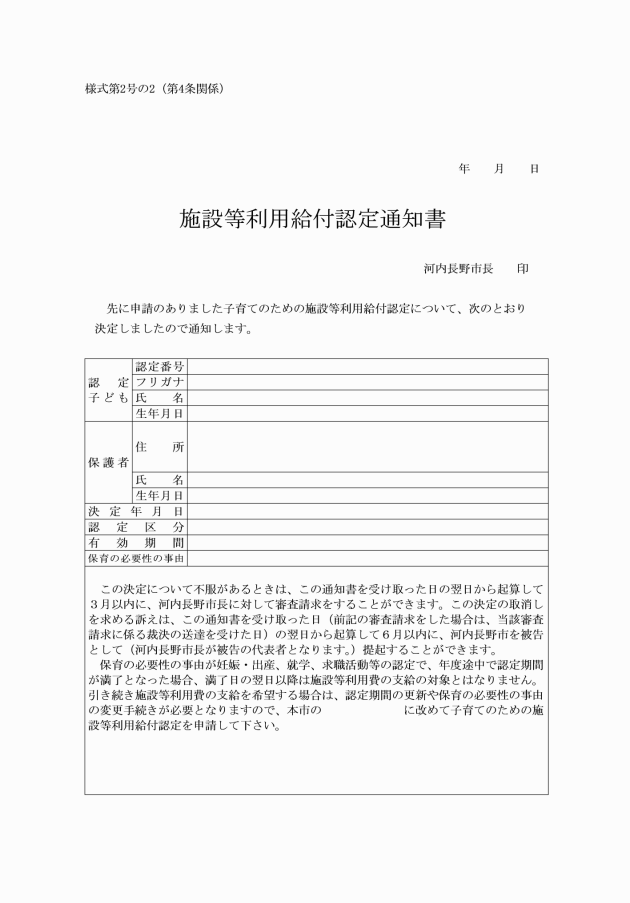

2 法第30条の5第3項の規定による保護者への通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号の2)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号並びに第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(認定の変更)

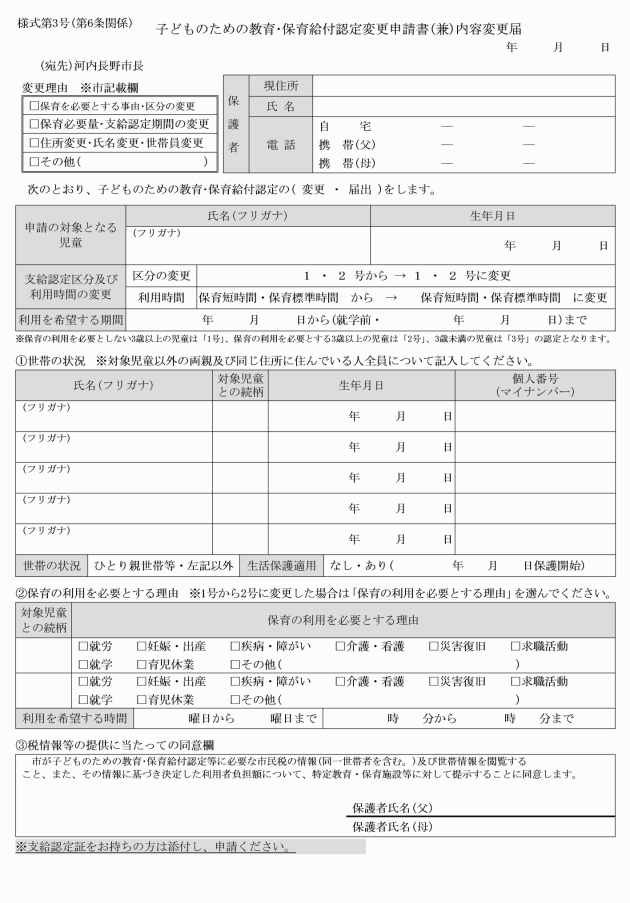

第6条 法第23条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼)内容変更届(様式第3号)により行うものとする。

(認定の取消し)

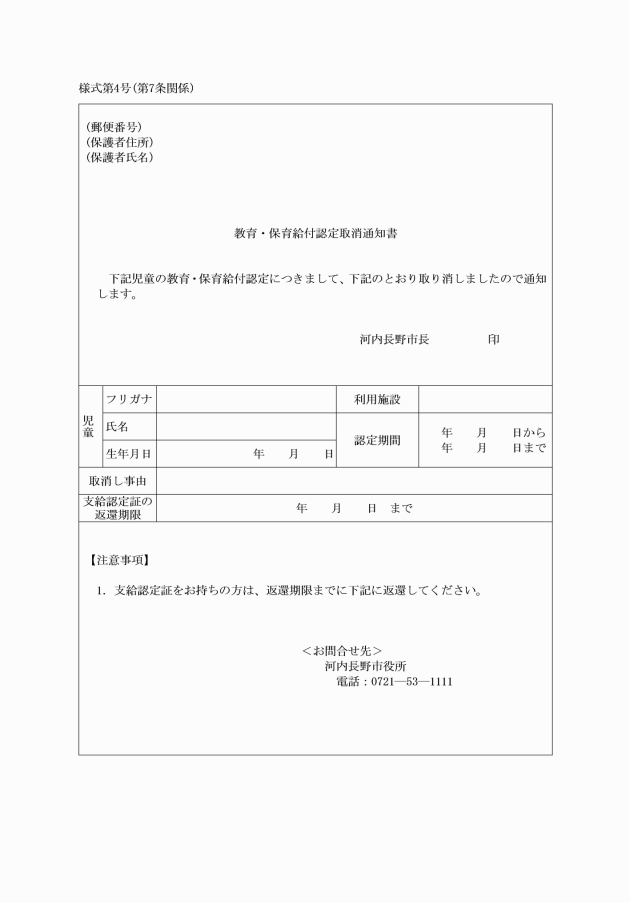

第7条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第4号)により法第20条第1項の規定による申請を行った保護者に通知するものとする。

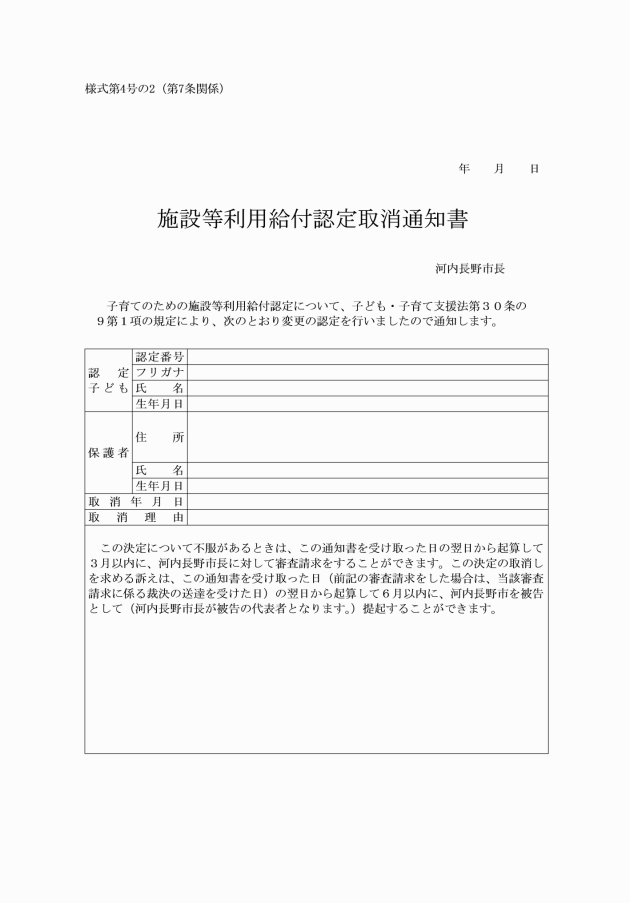

2 市長は、法第30条の9第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第4号の2)により府令第28条の3第1項の規定による申請を行った保護者に通知するものとする。

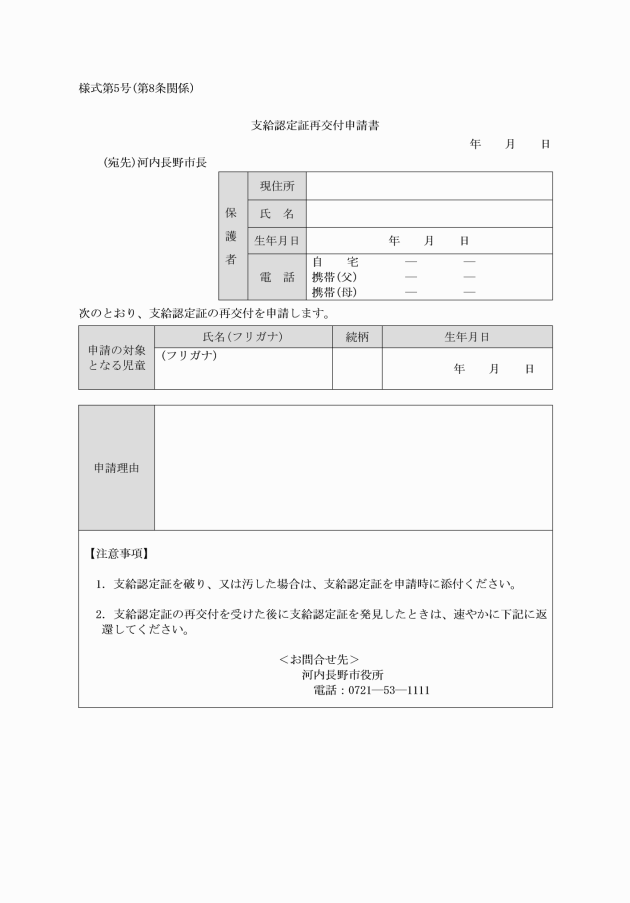

(認定証の再交付)

第8条 府令第16条第1項の規定による申請は、支給認定証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設

(確認の申請)

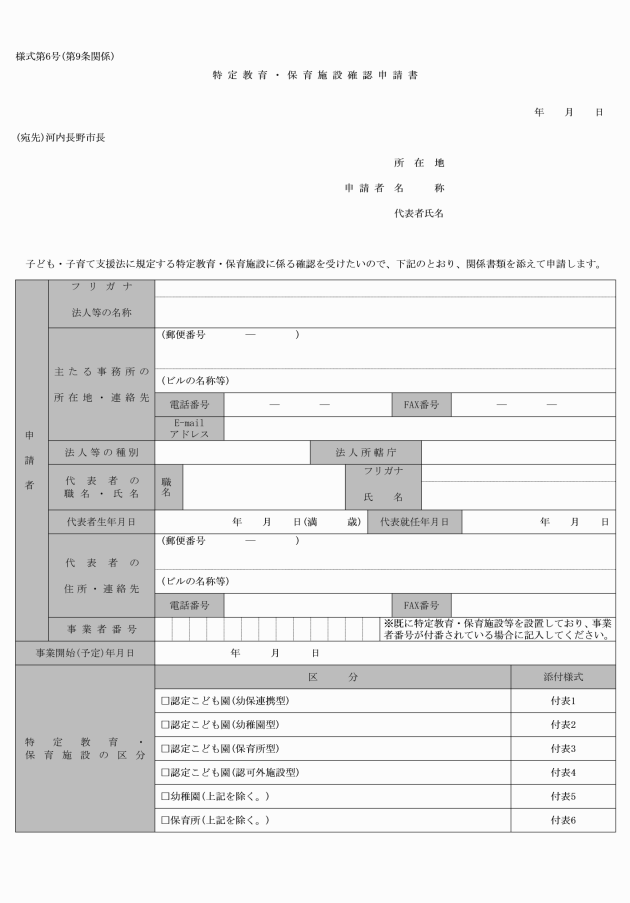

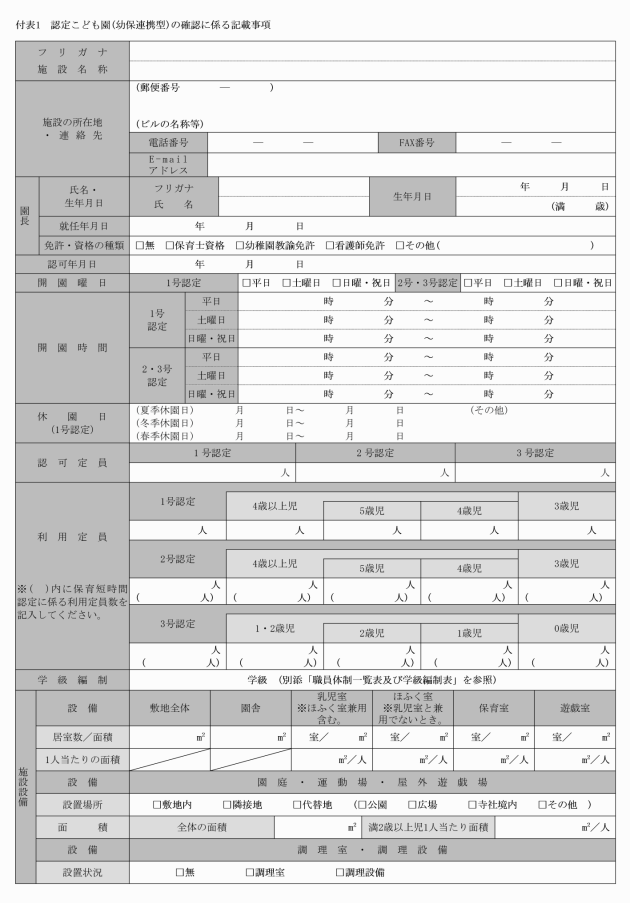

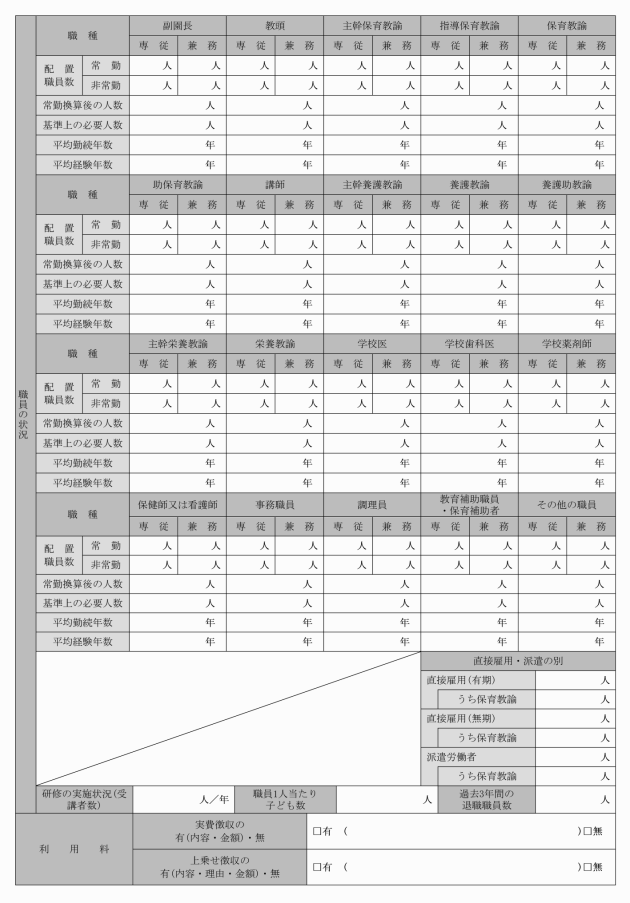

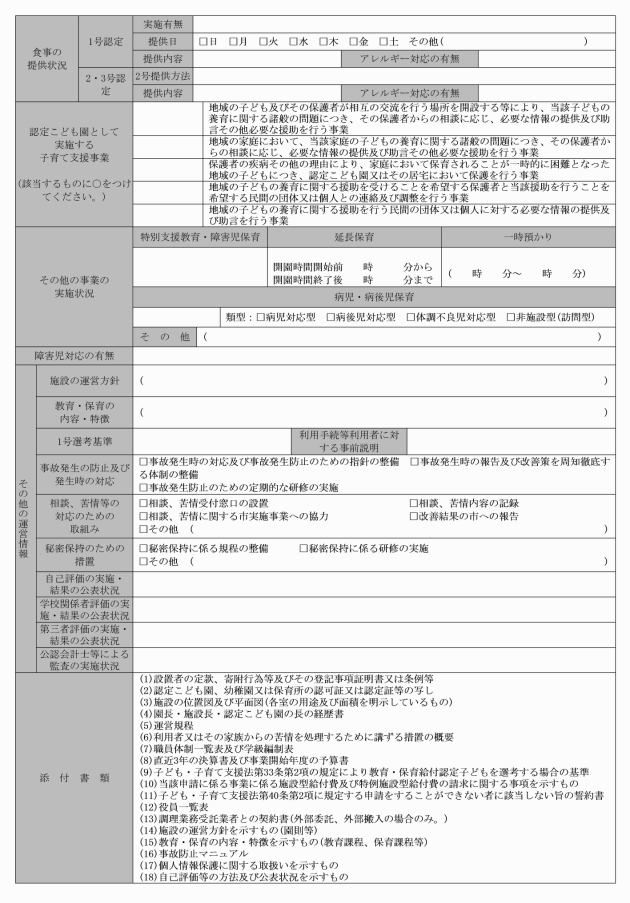

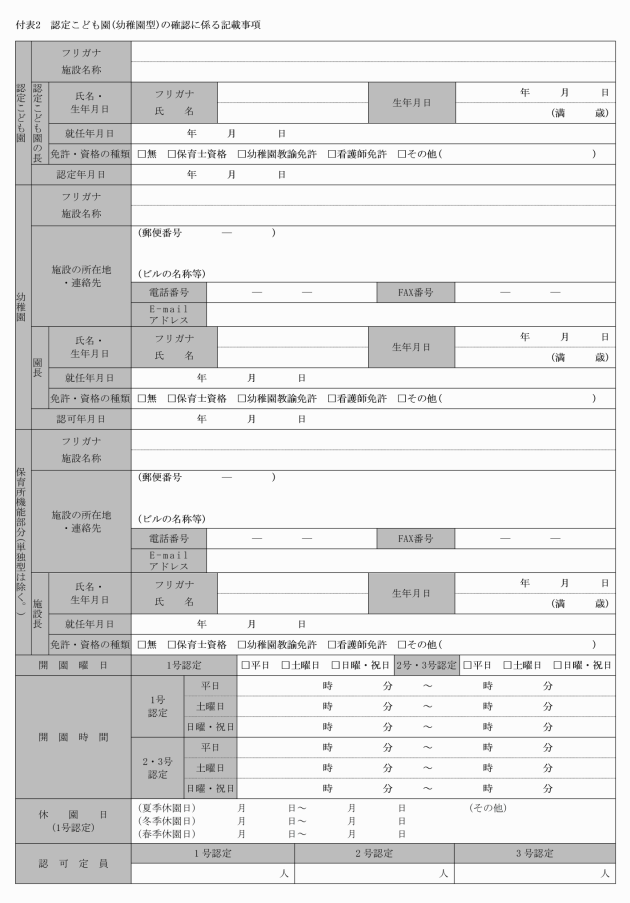

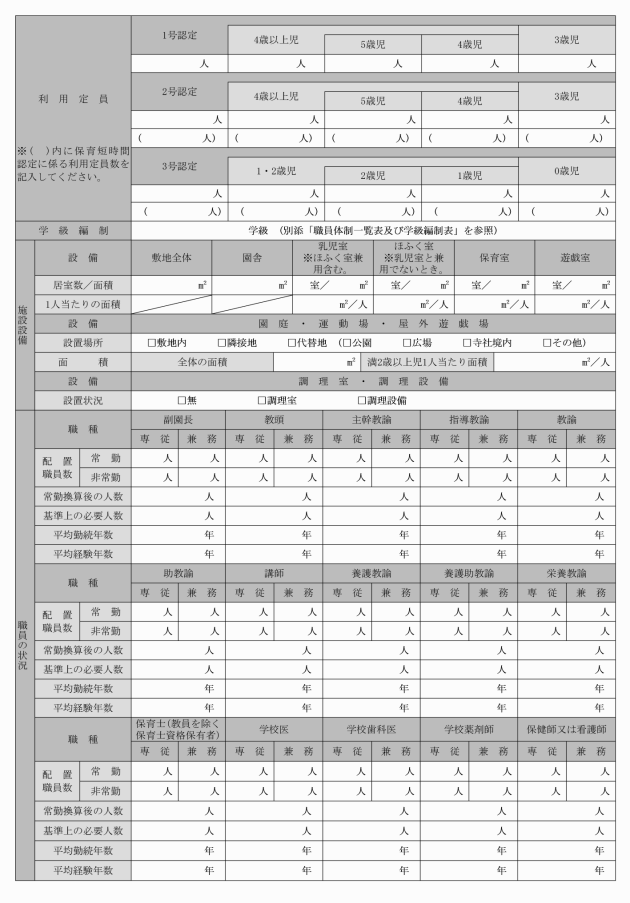

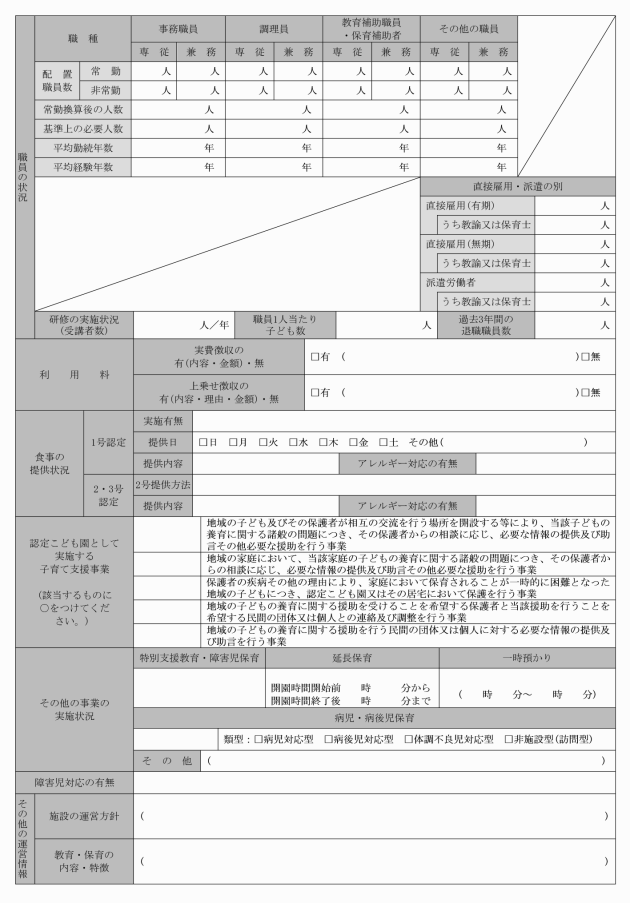

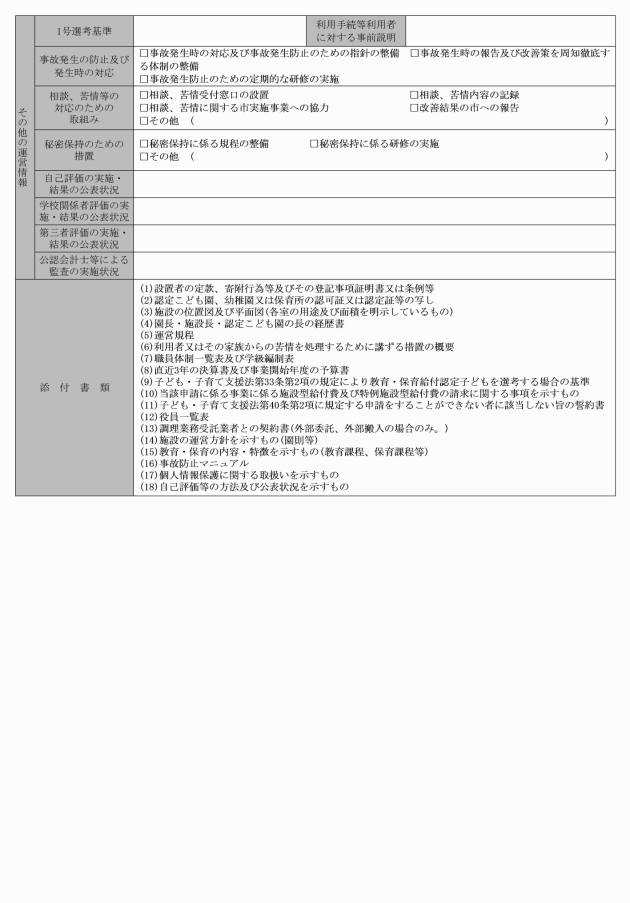

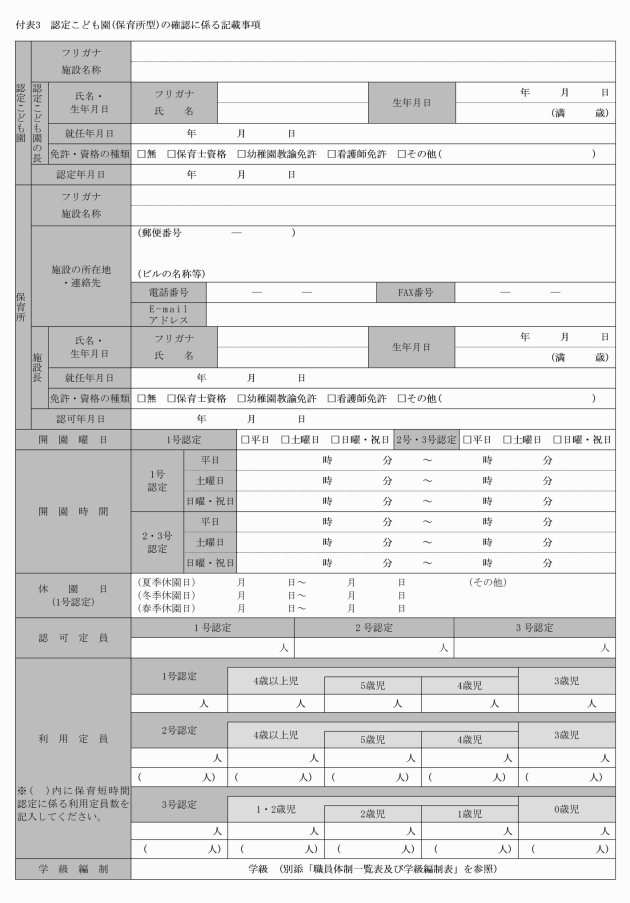

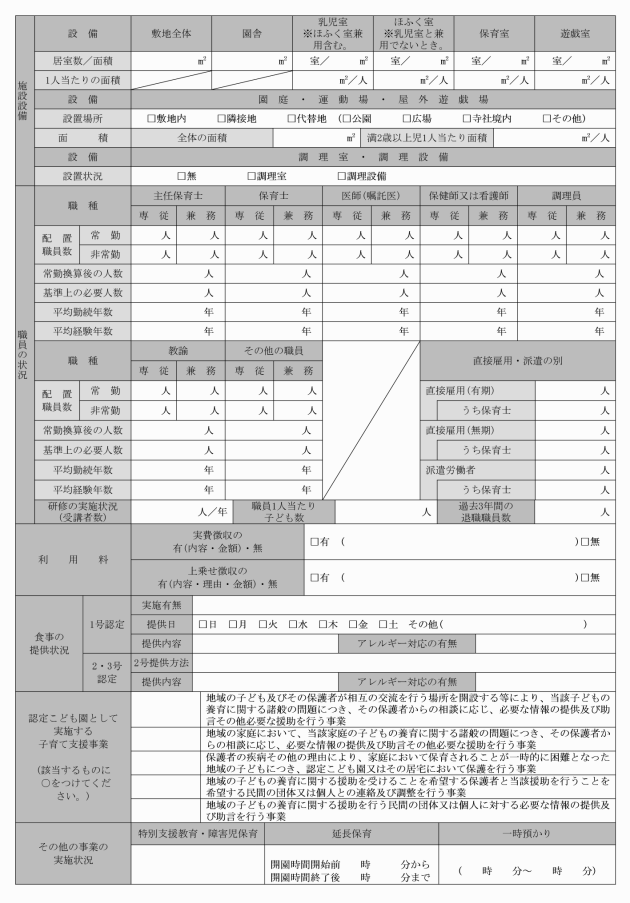

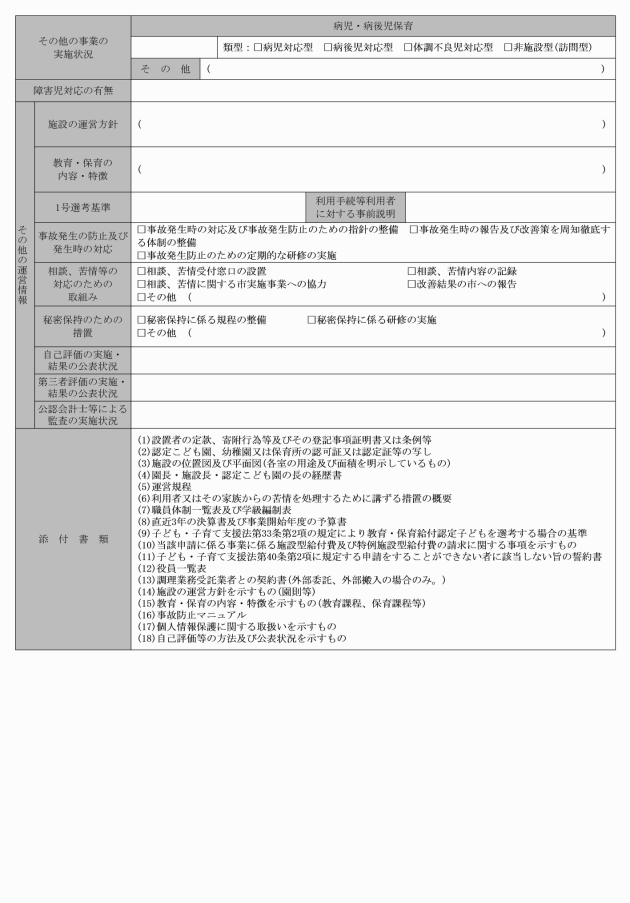

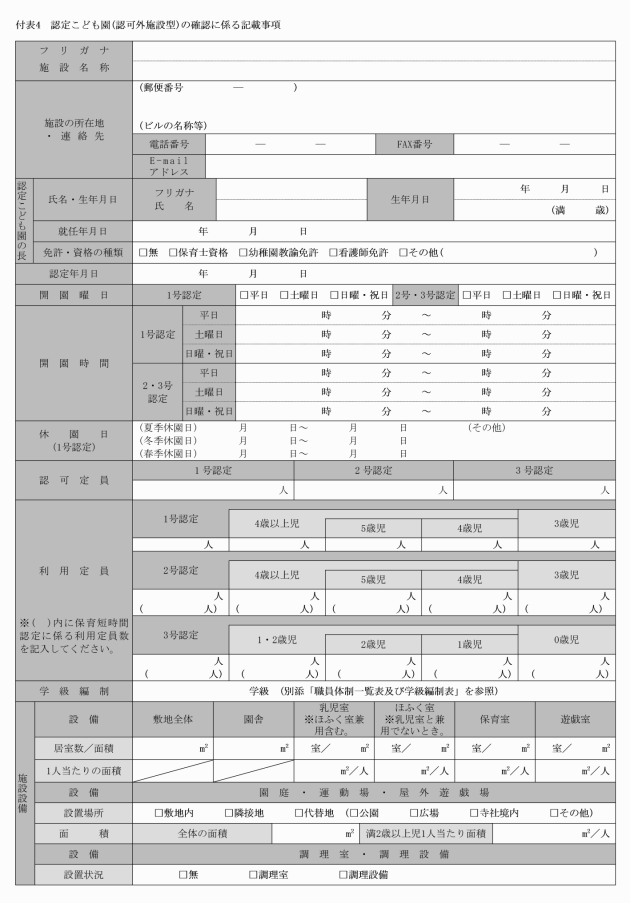

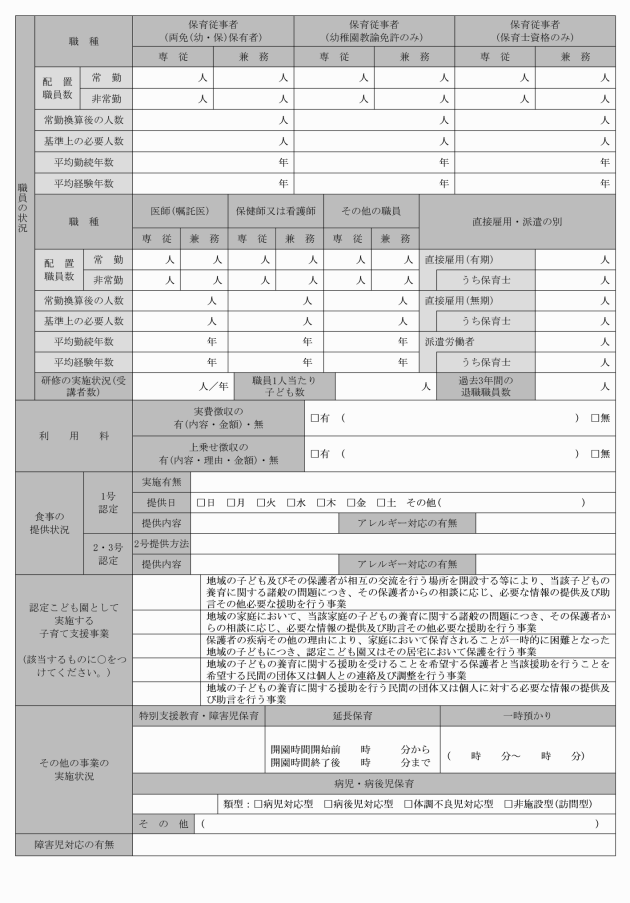

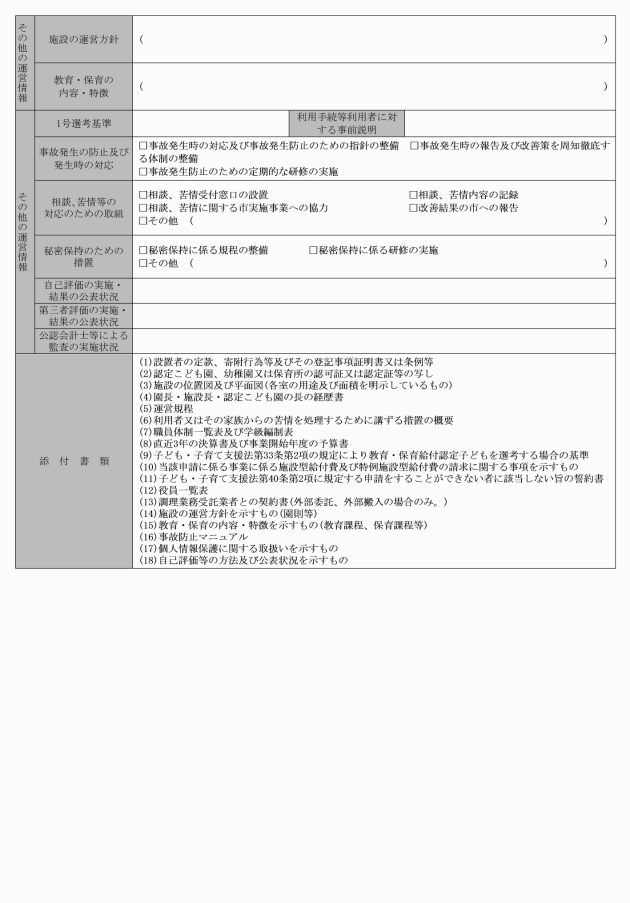

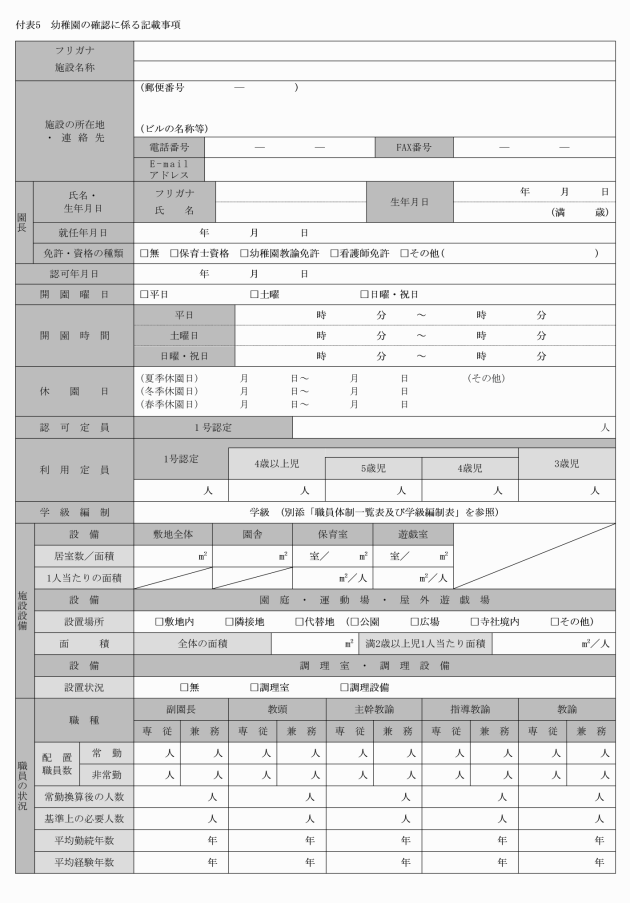

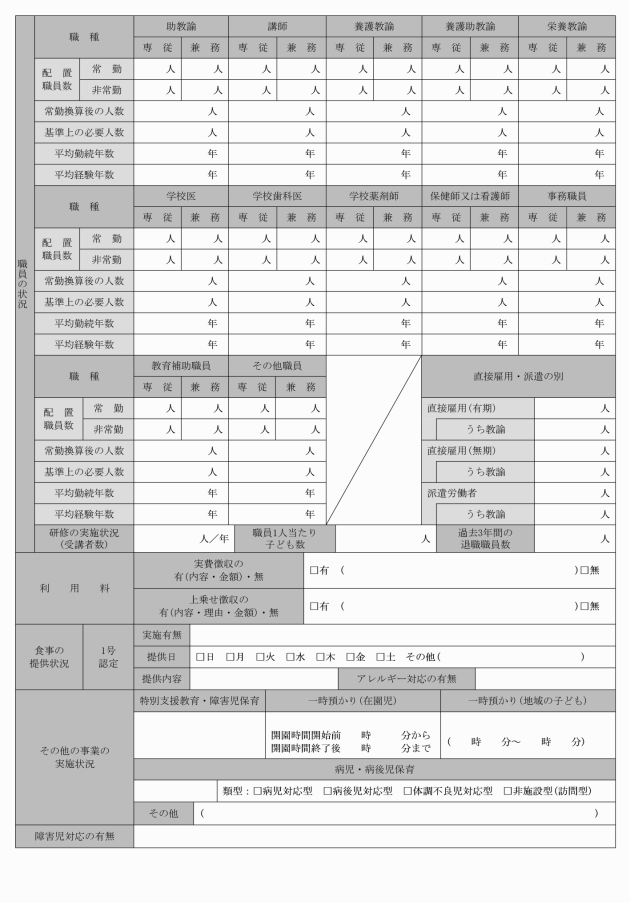

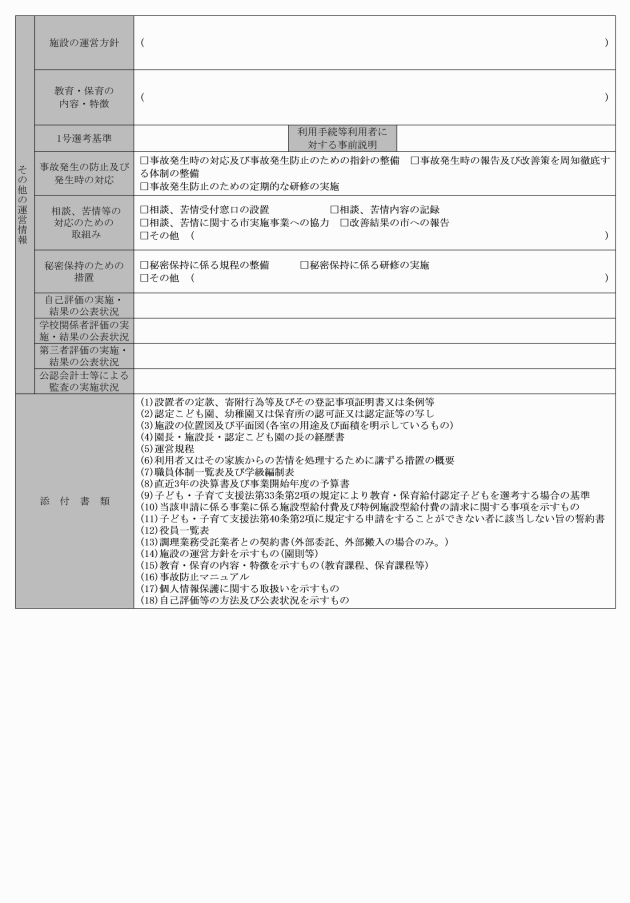

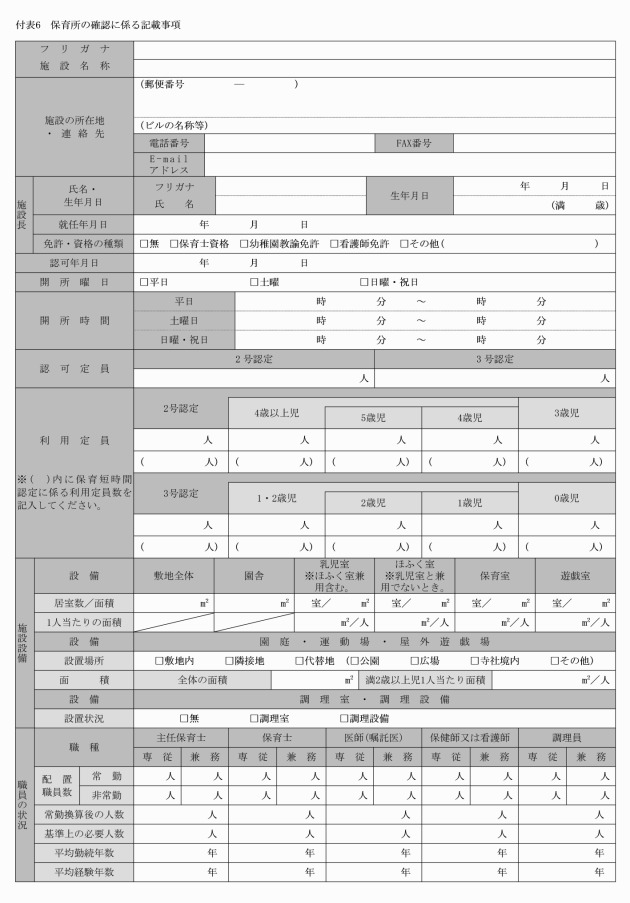

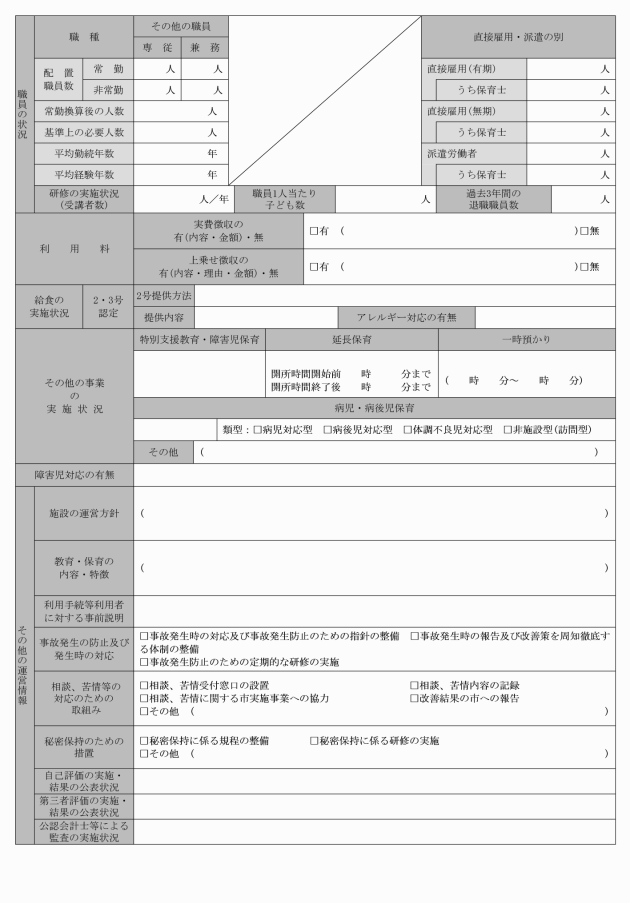

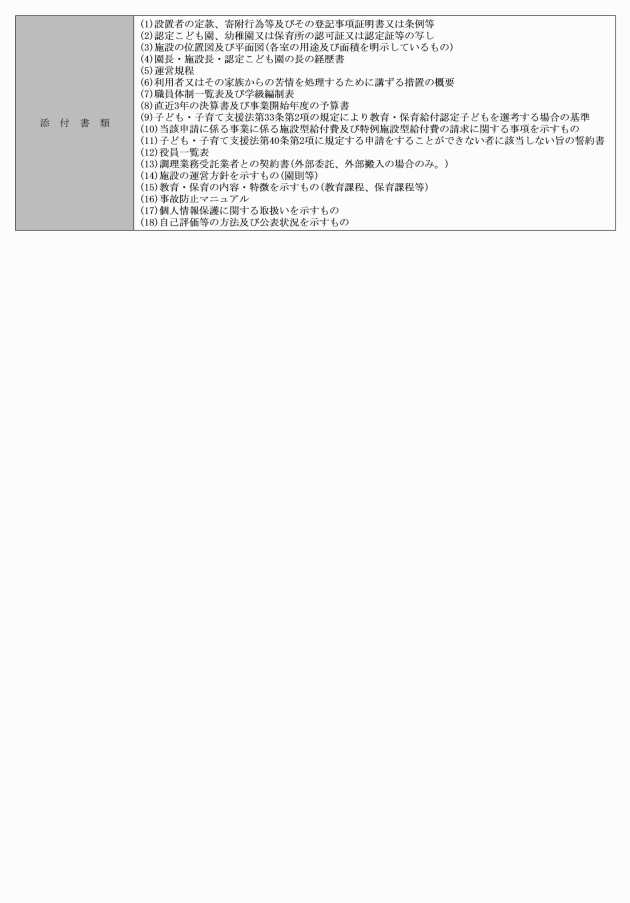

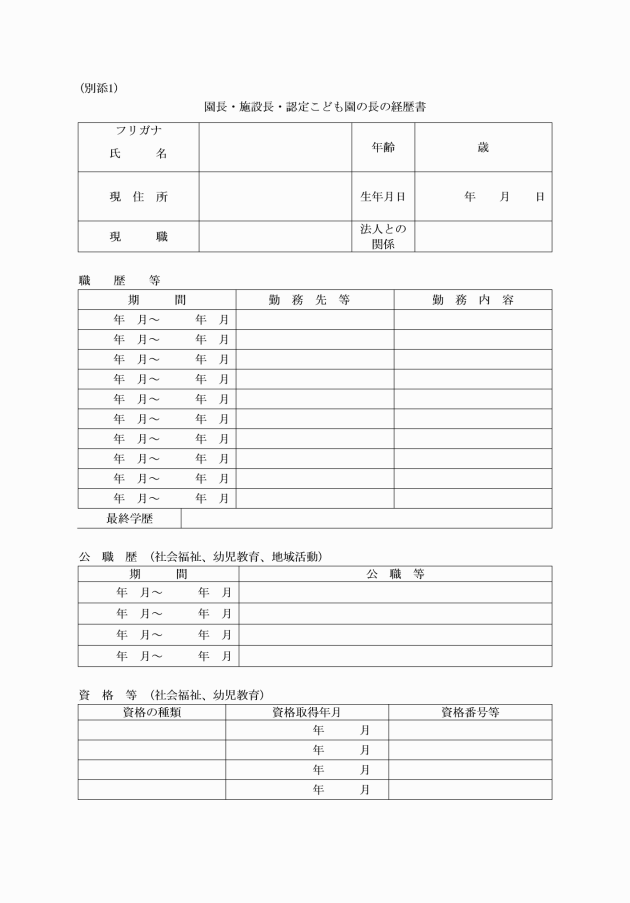

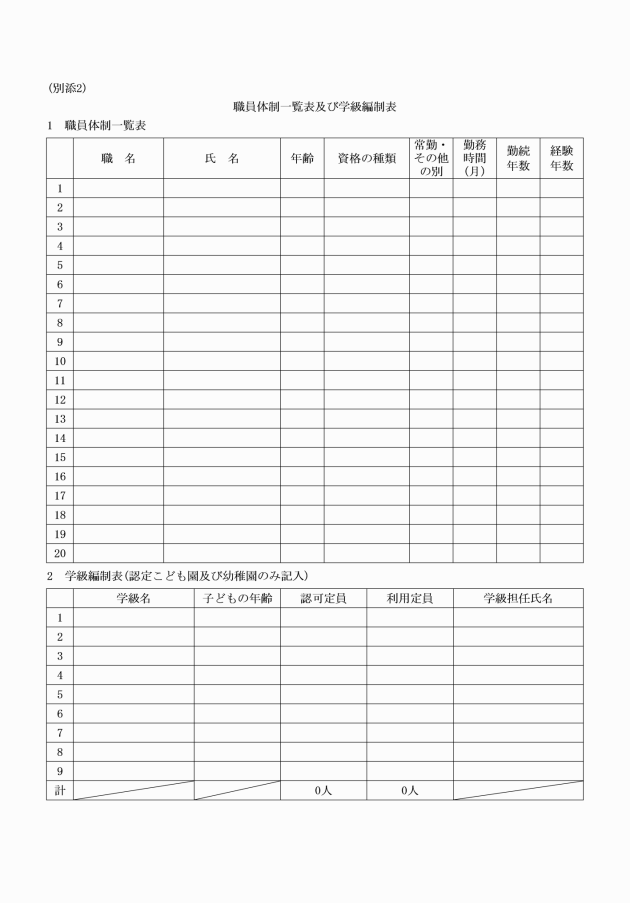

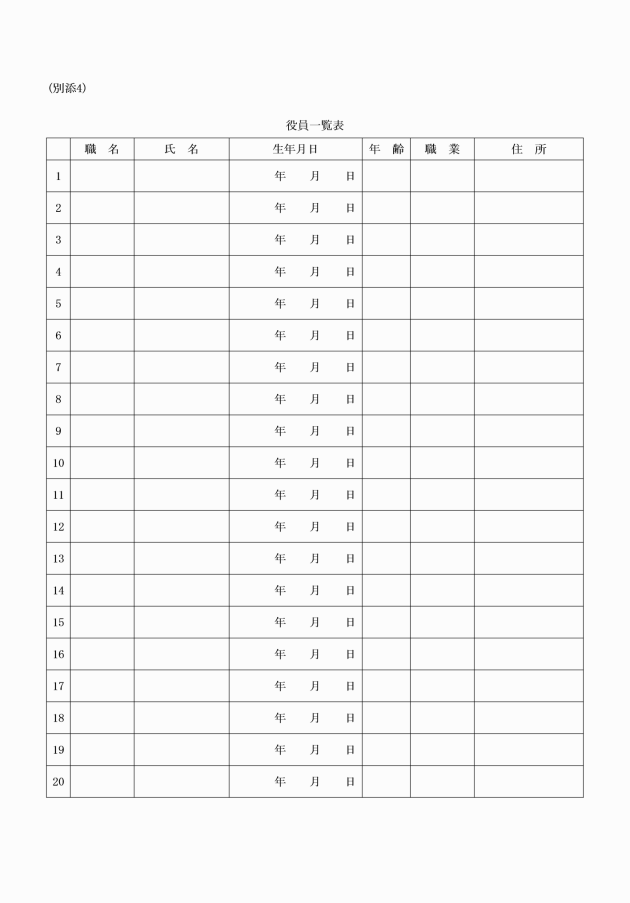

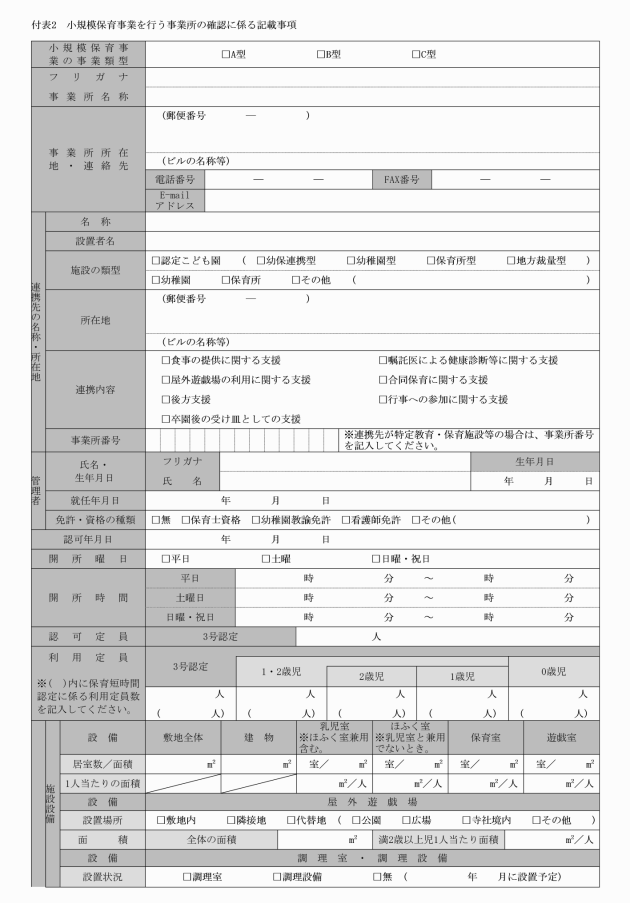

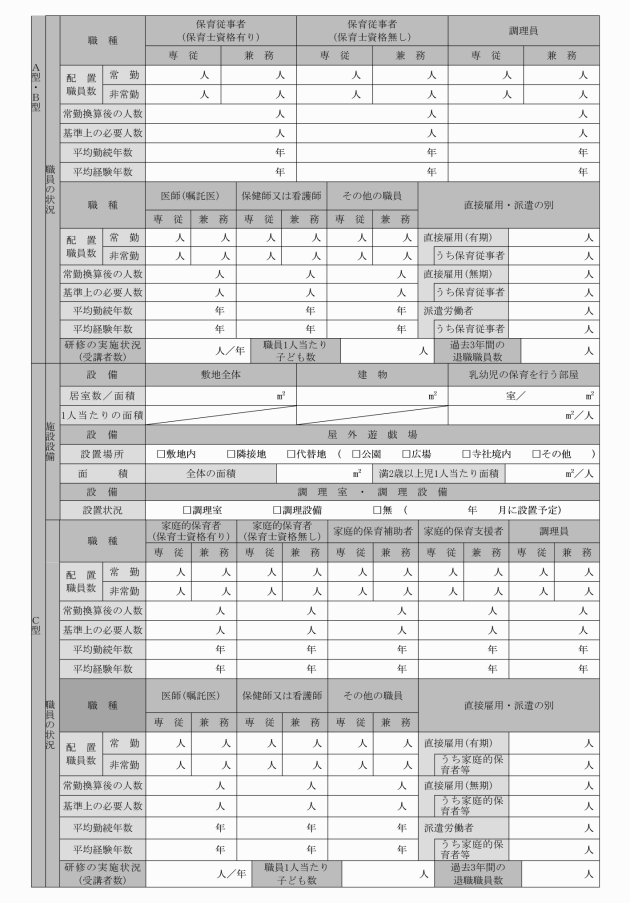

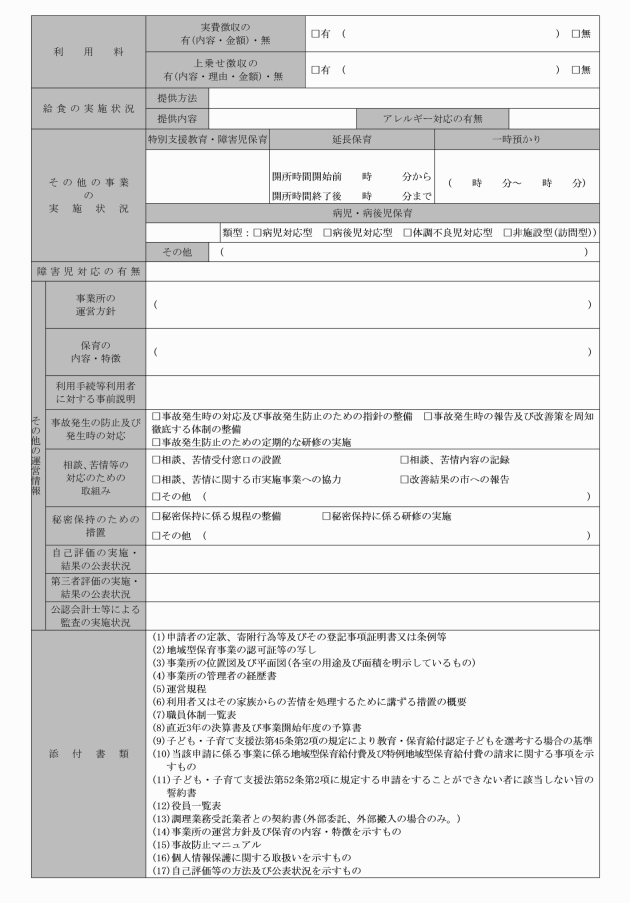

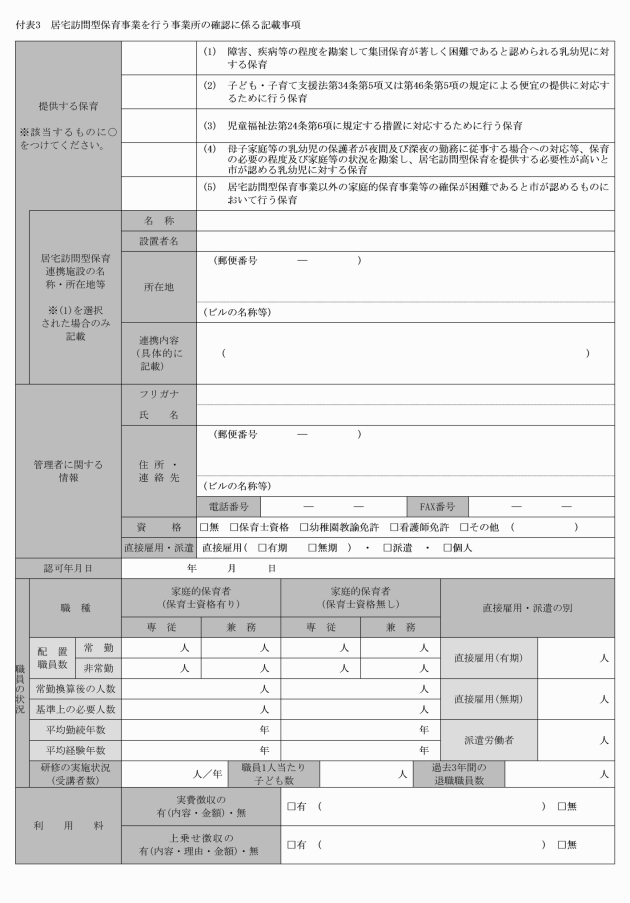

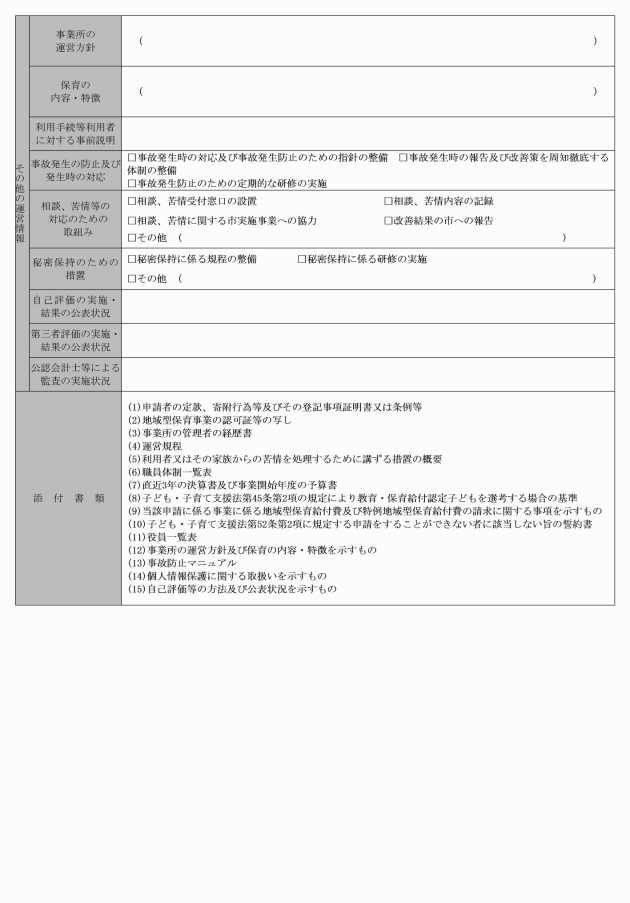

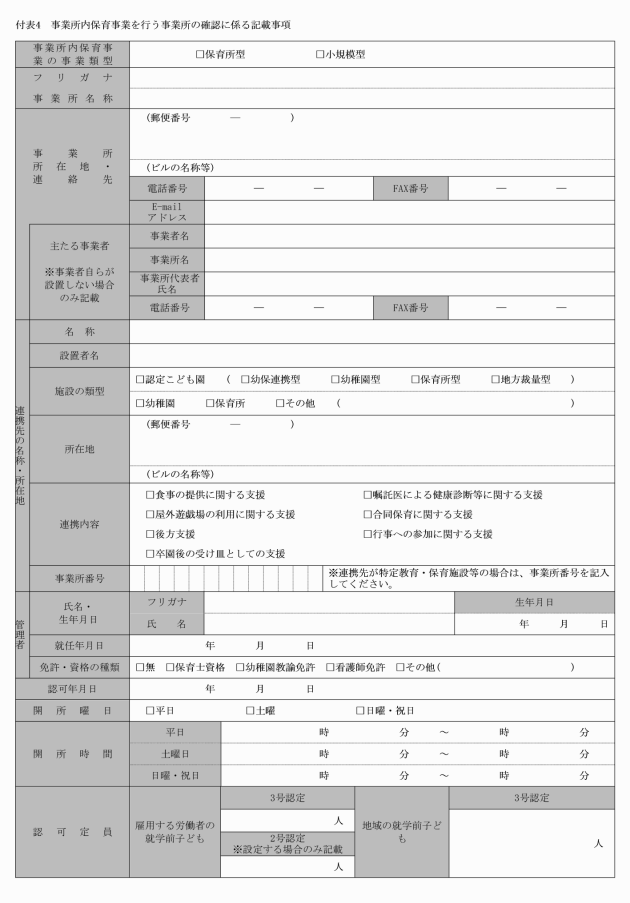

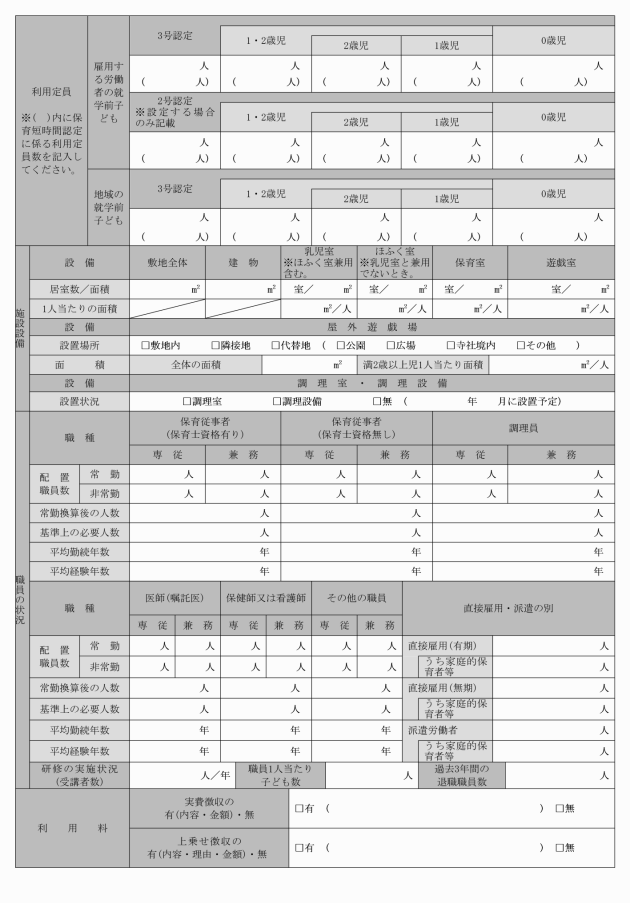

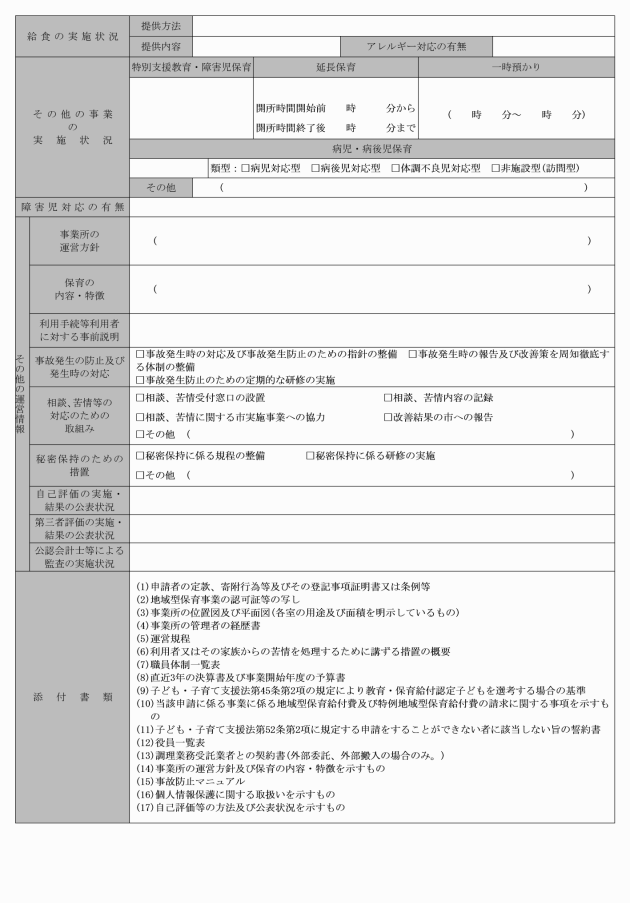

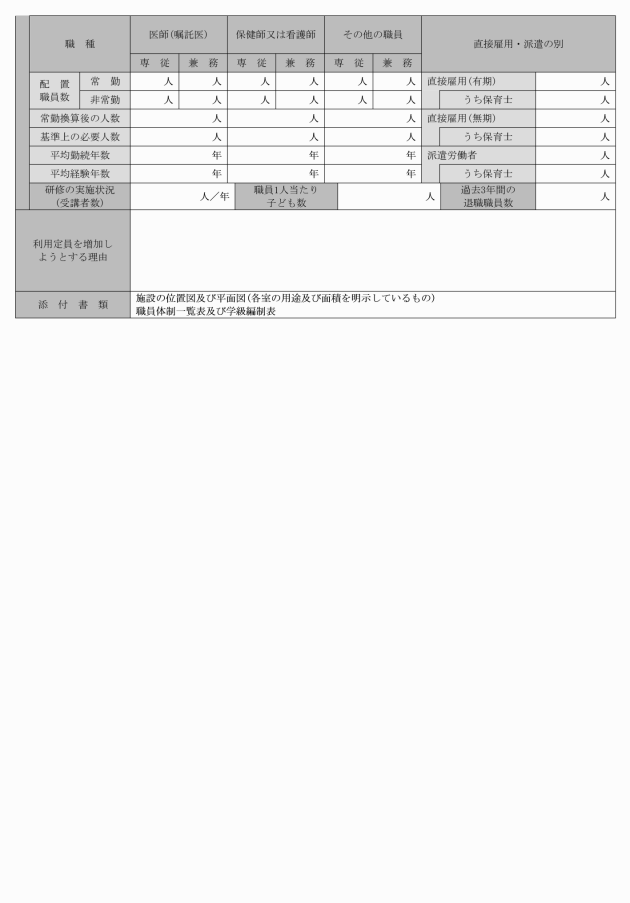

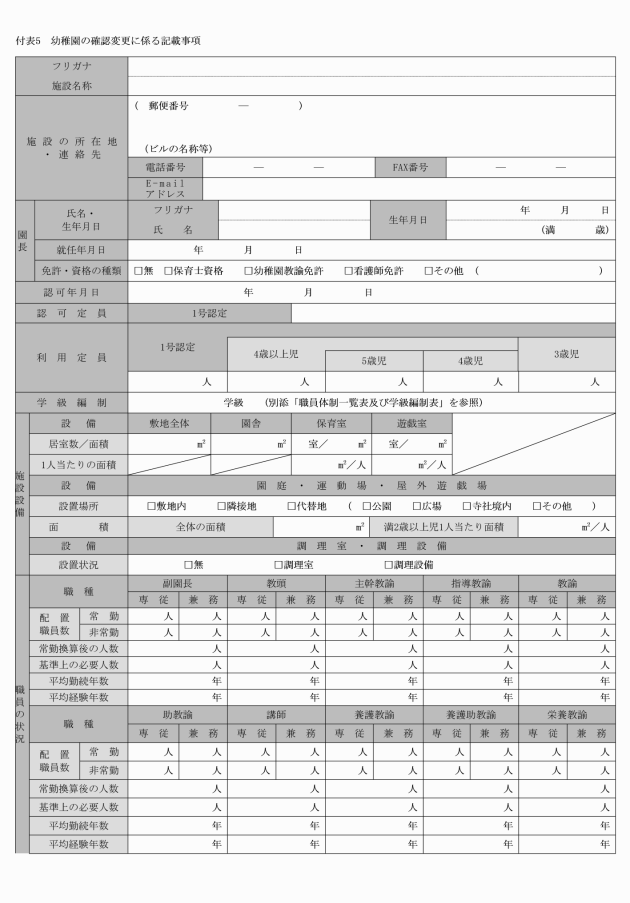

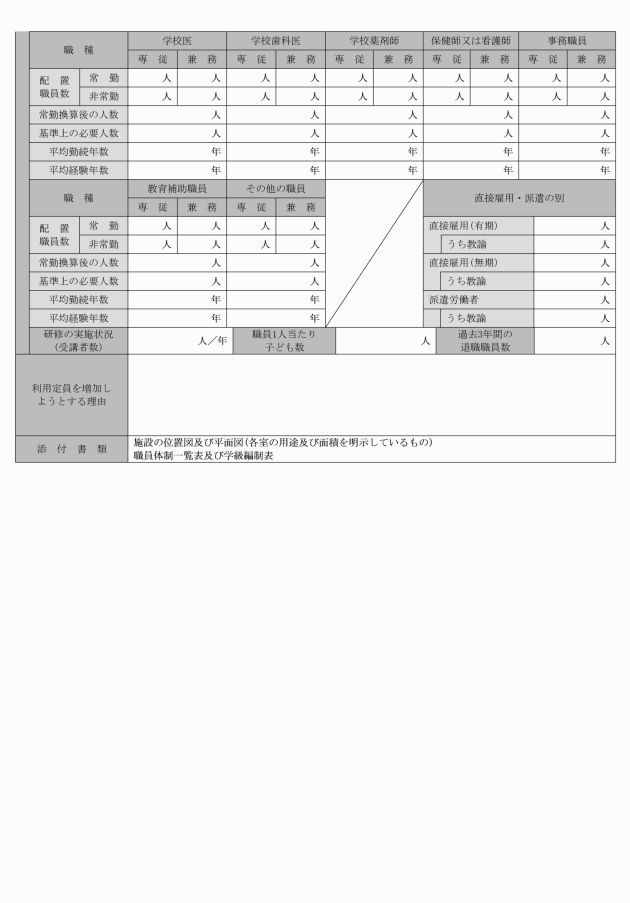

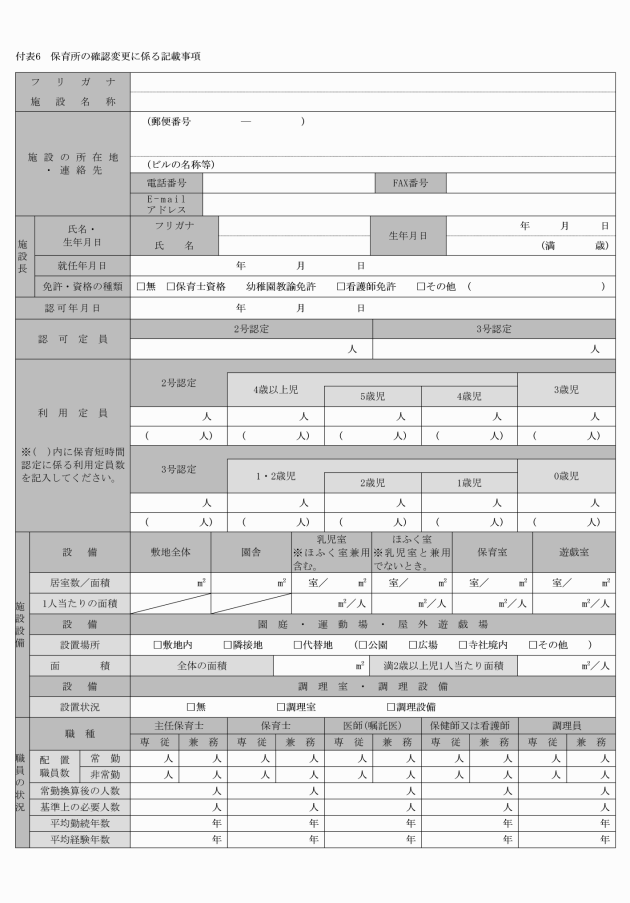

第9条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第6号)とする。

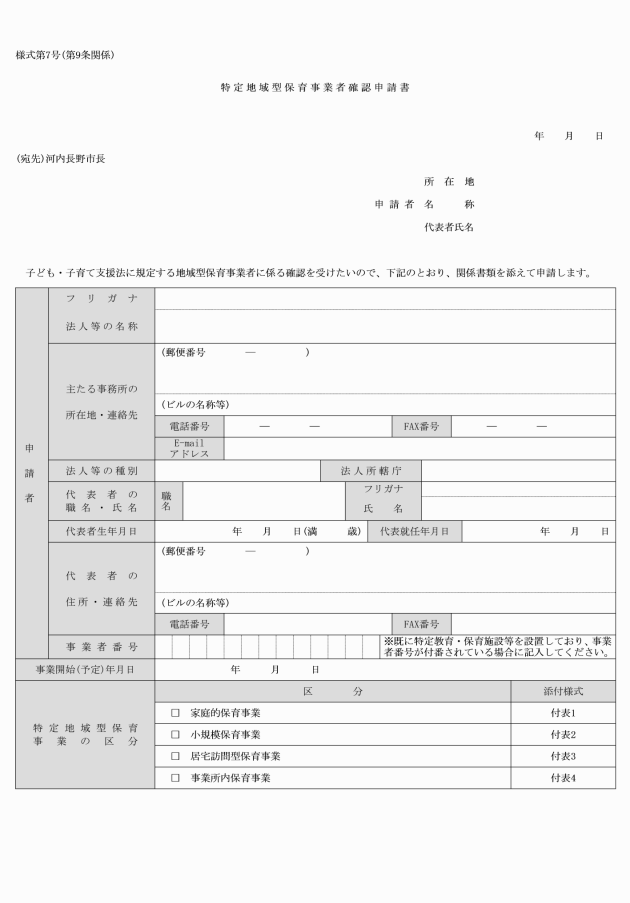

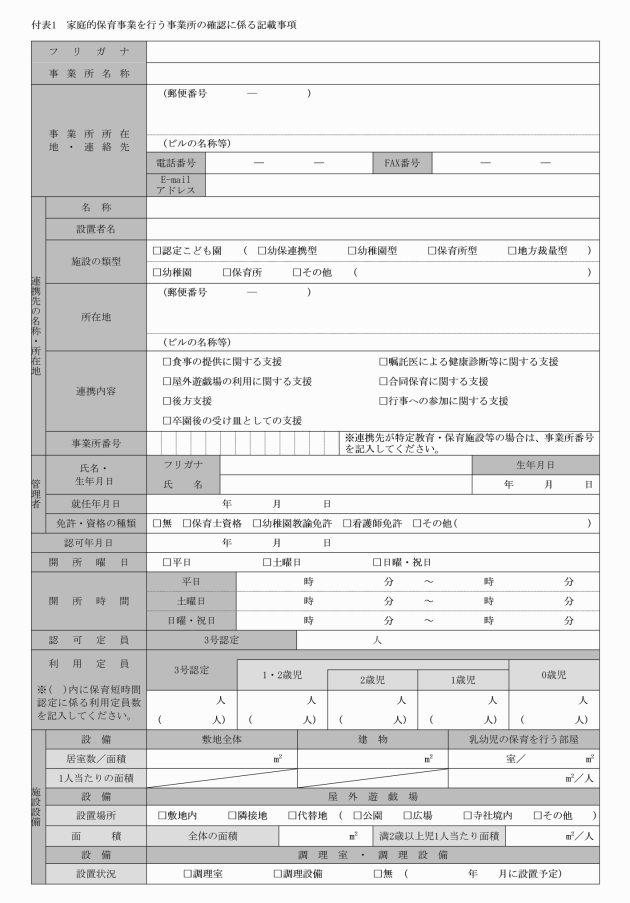

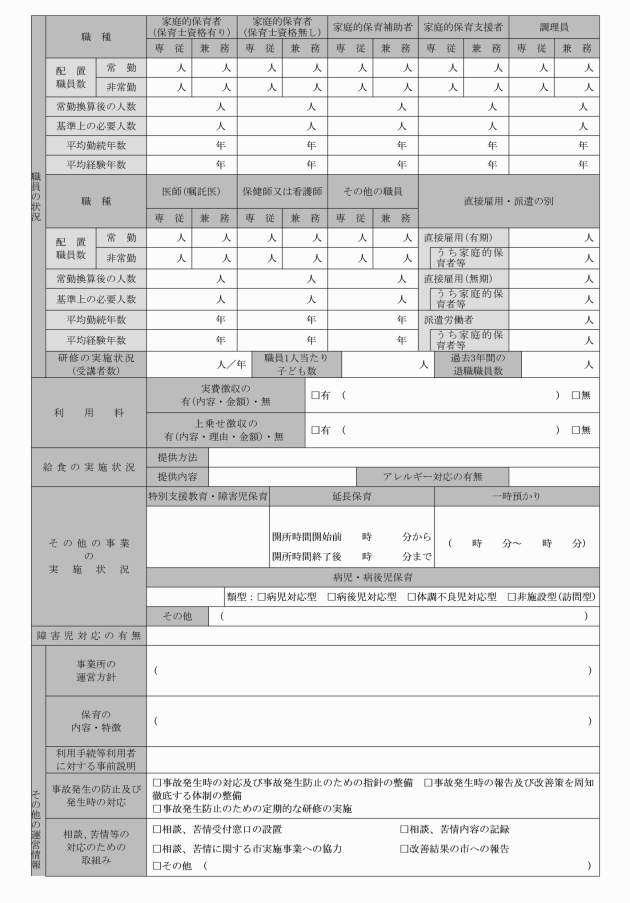

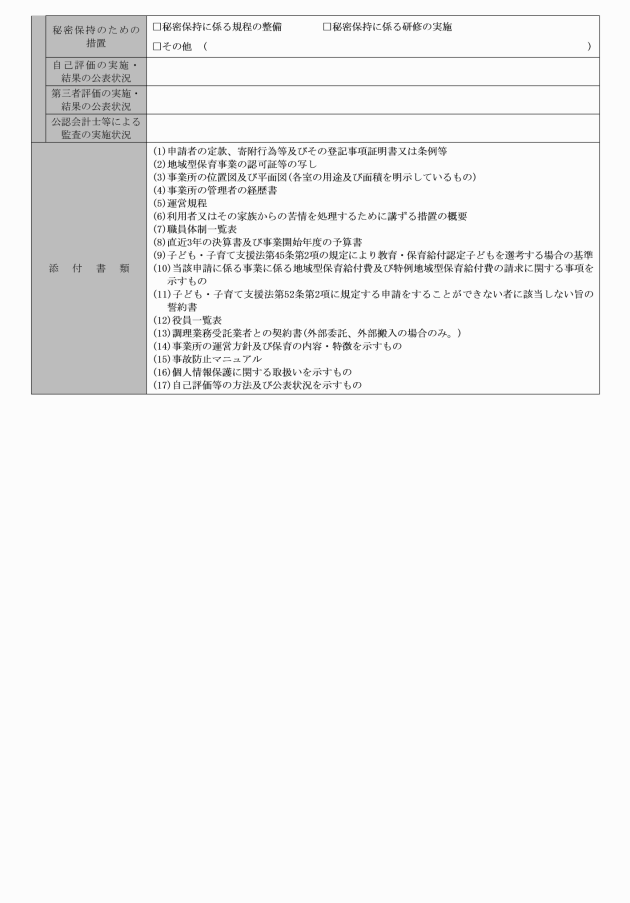

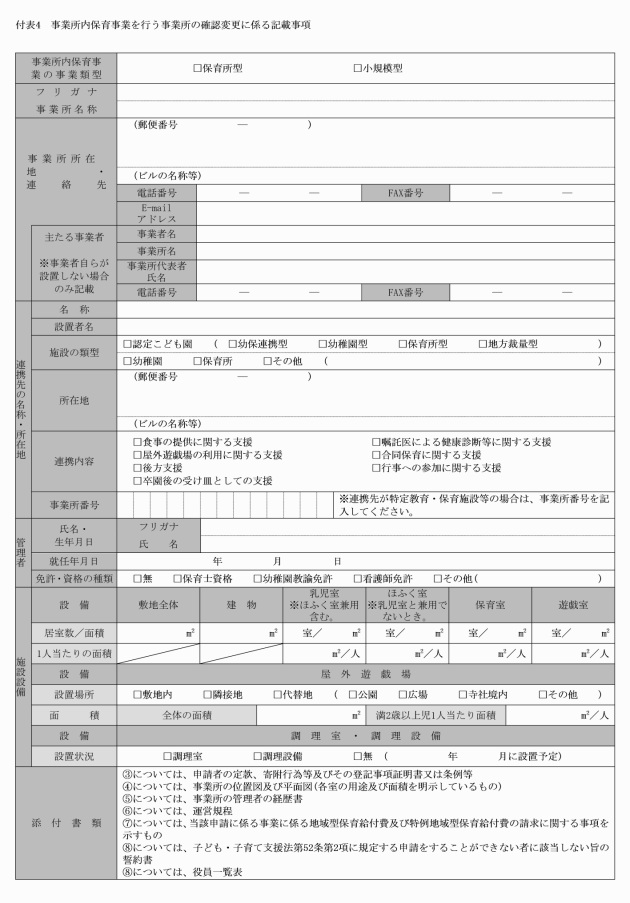

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第7号)とする。

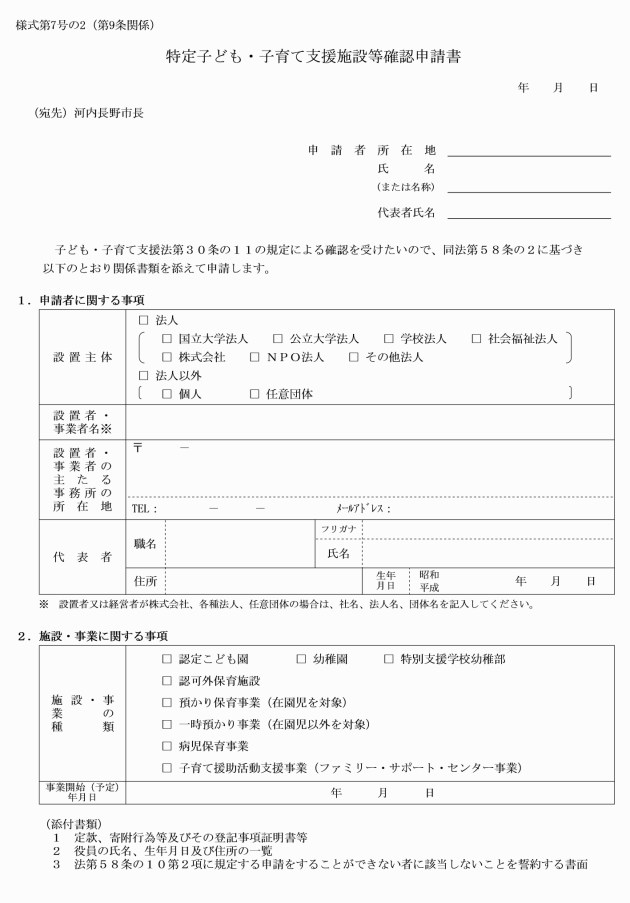

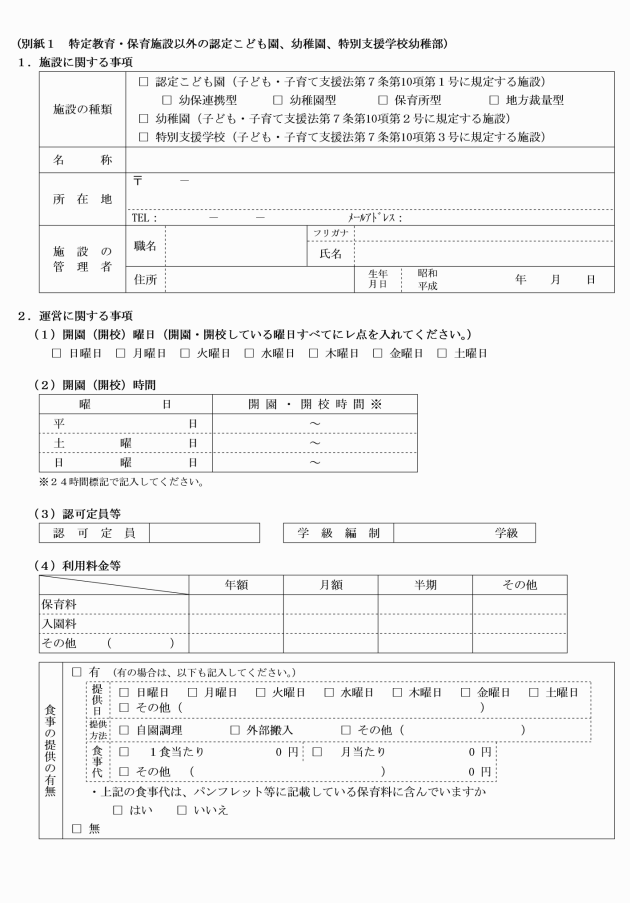

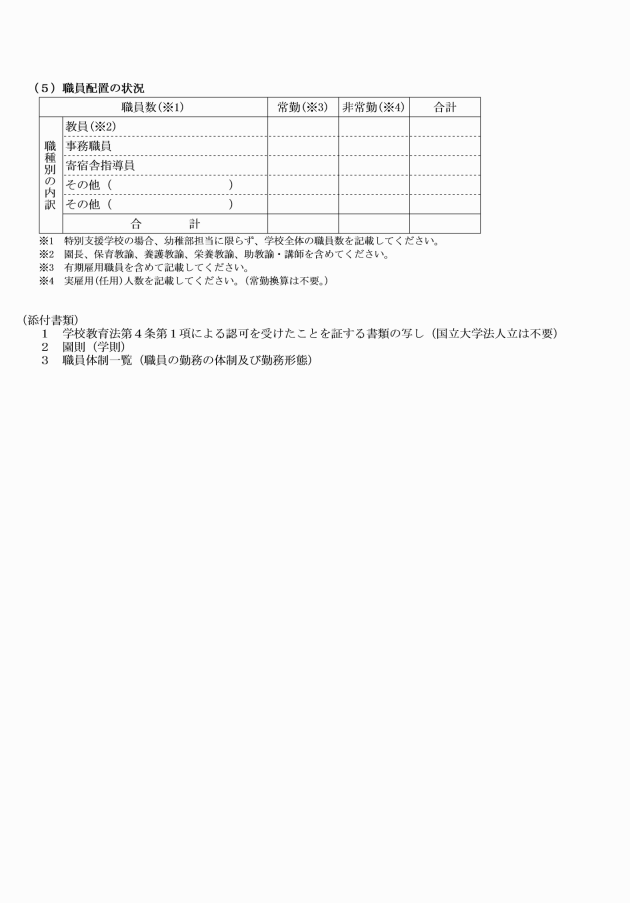

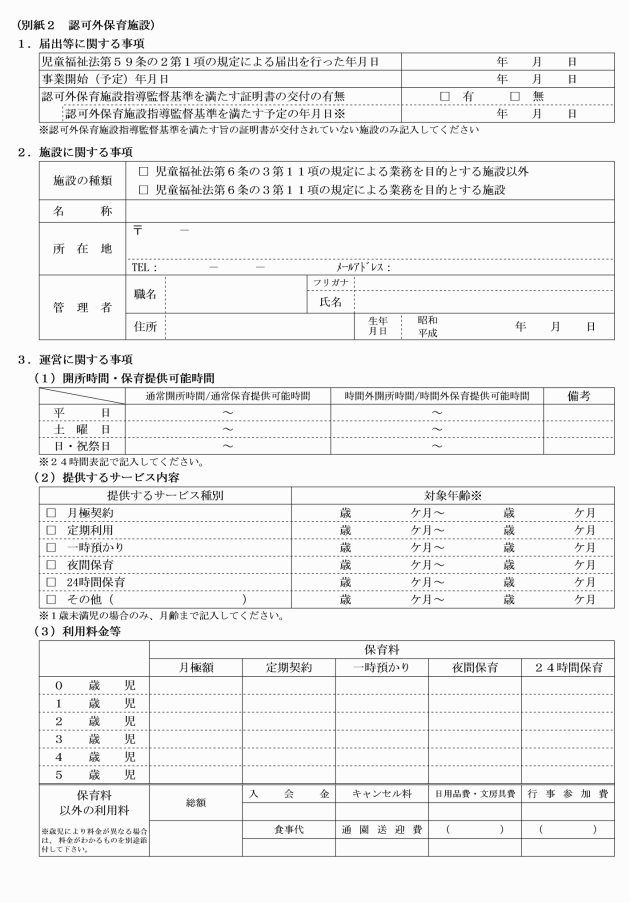

3 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第7号の2)とする。

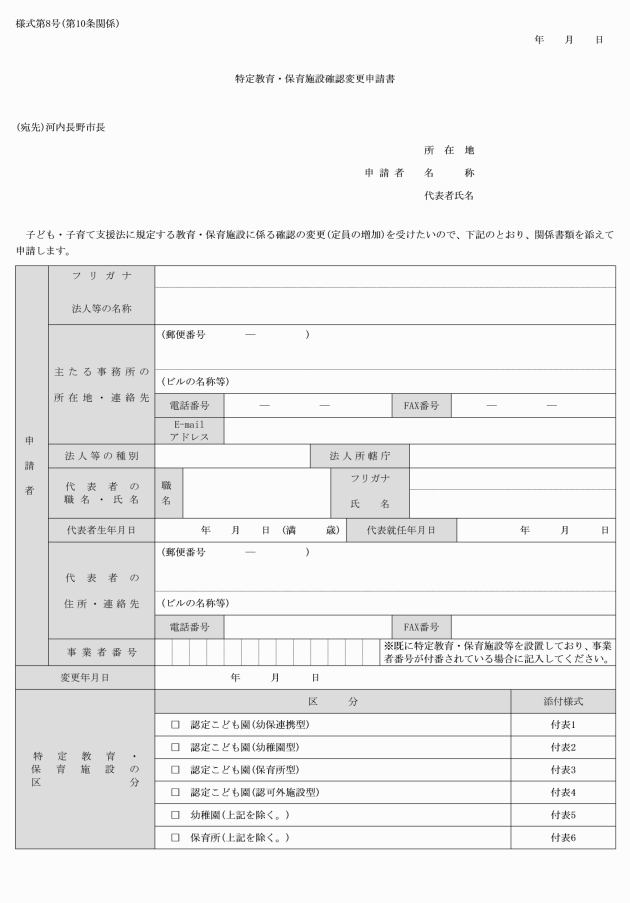

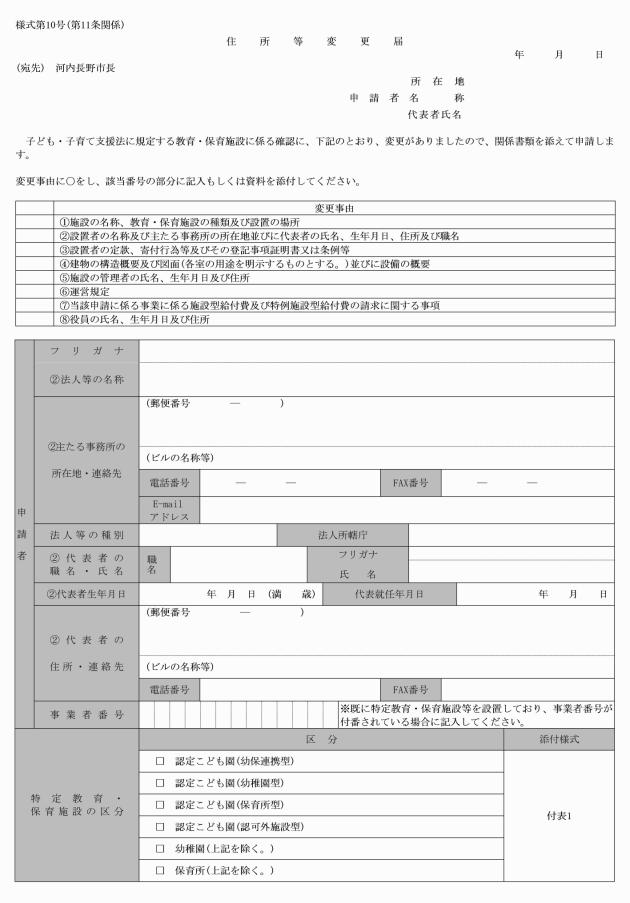

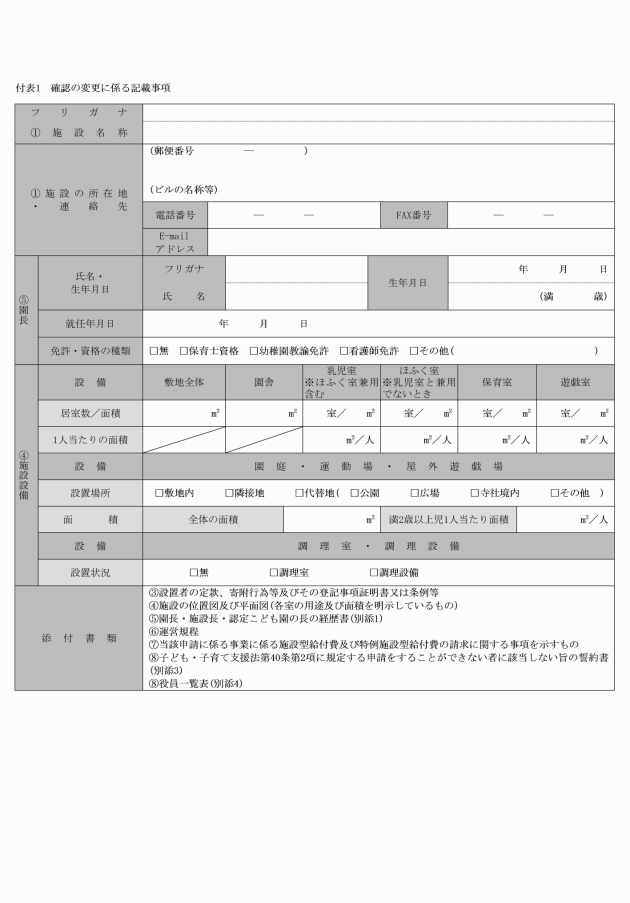

(確認の変更の申請)

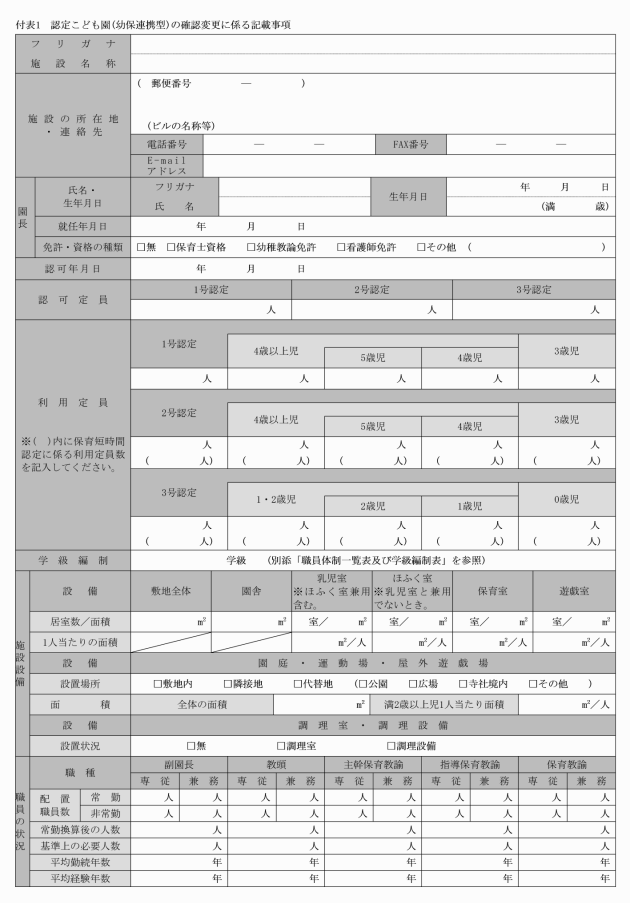

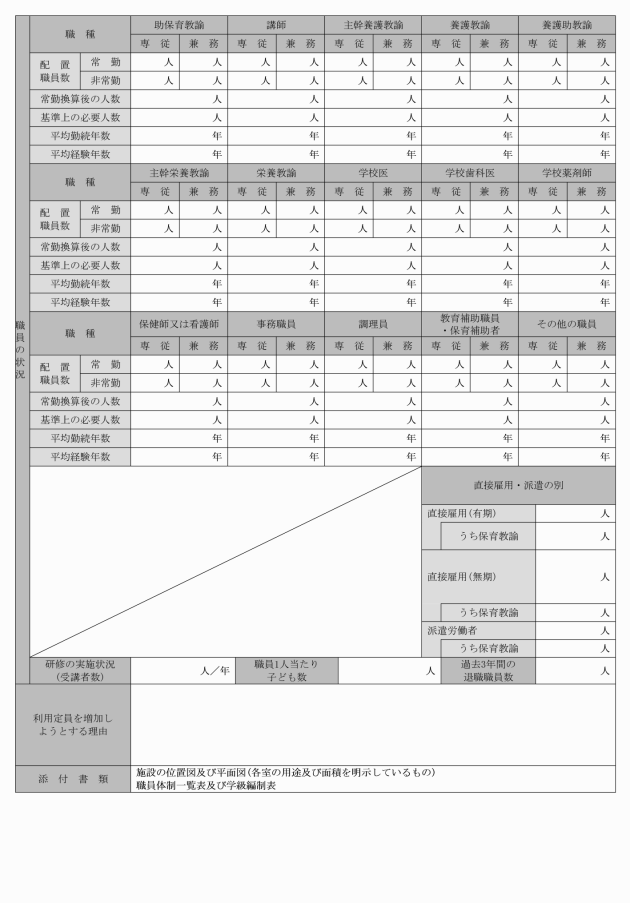

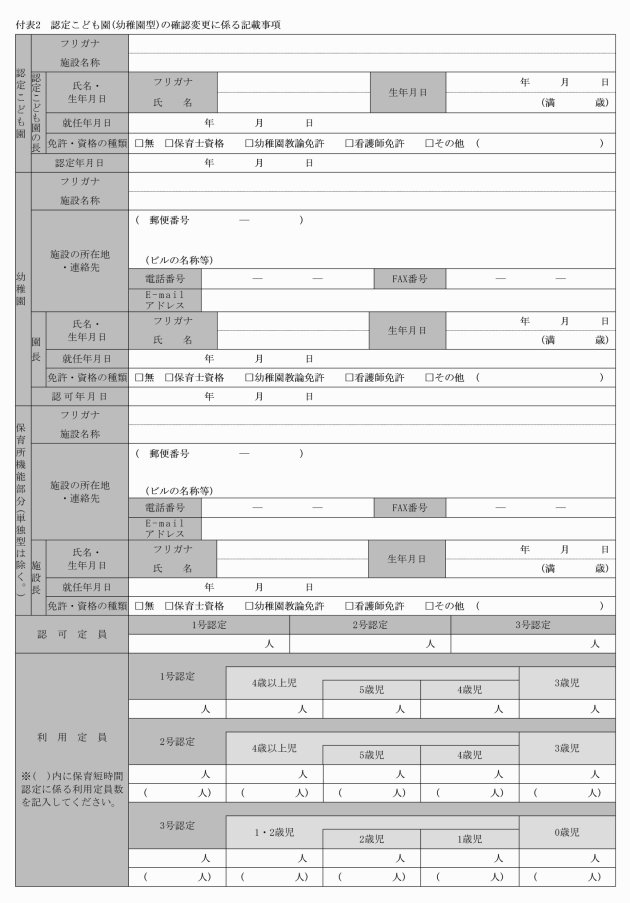

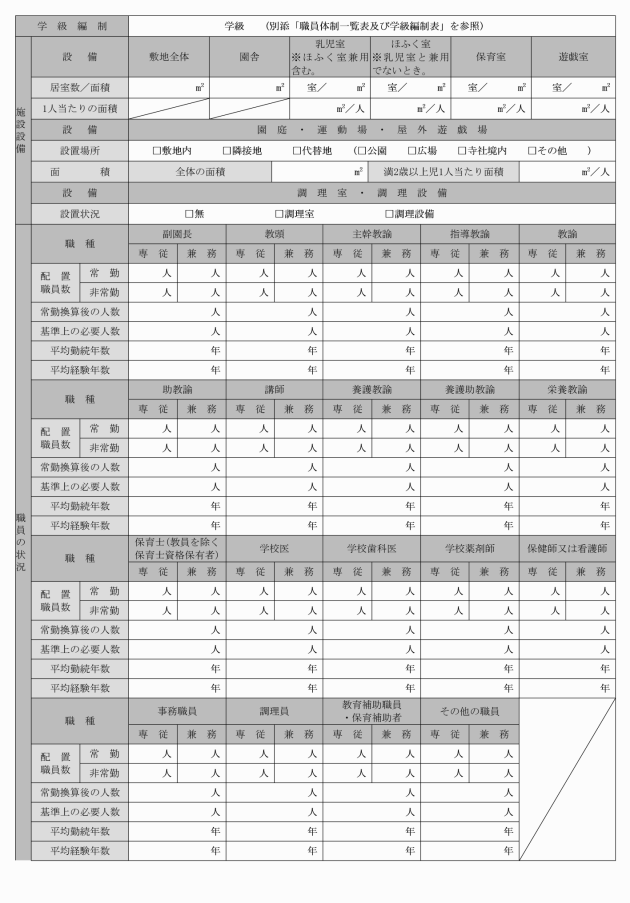

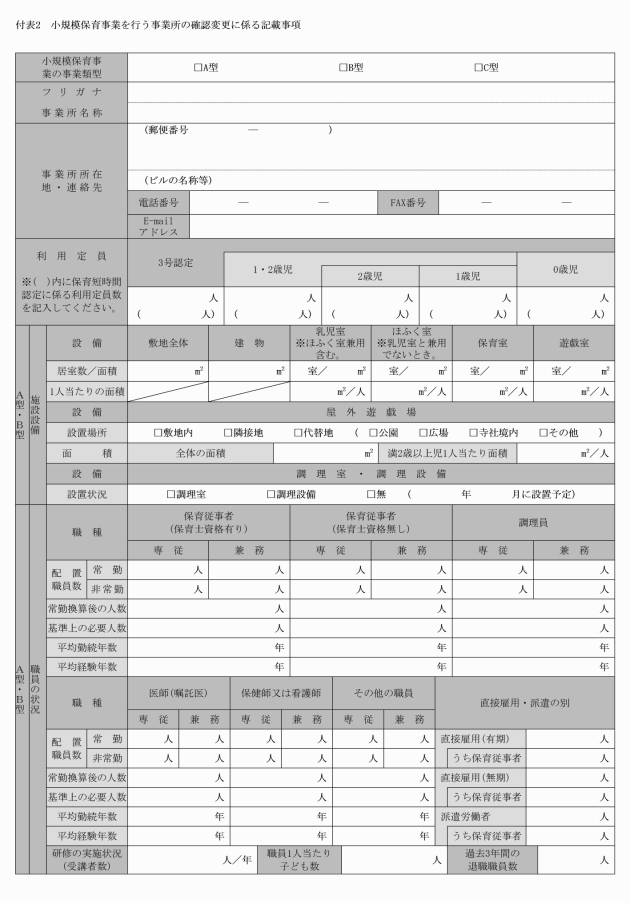

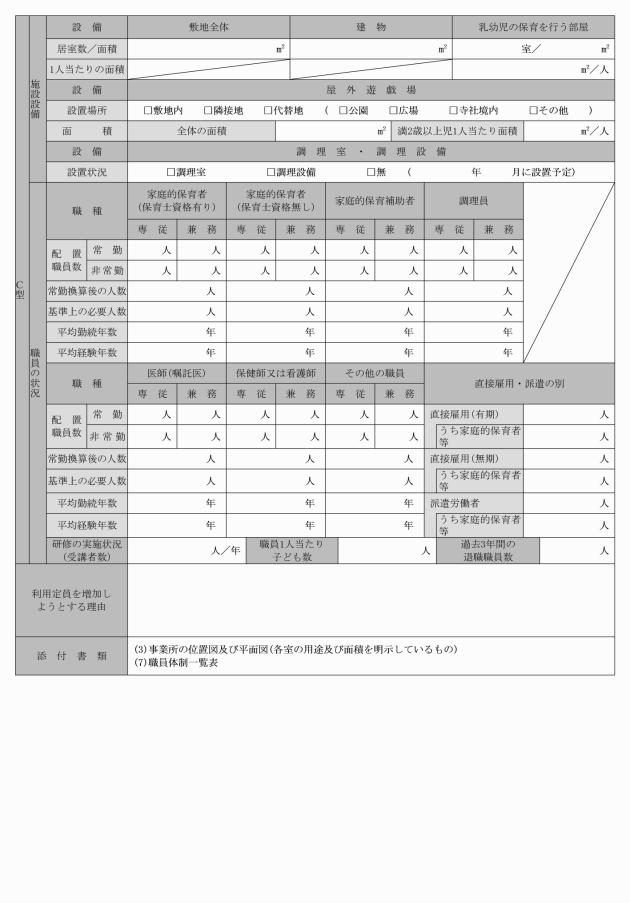

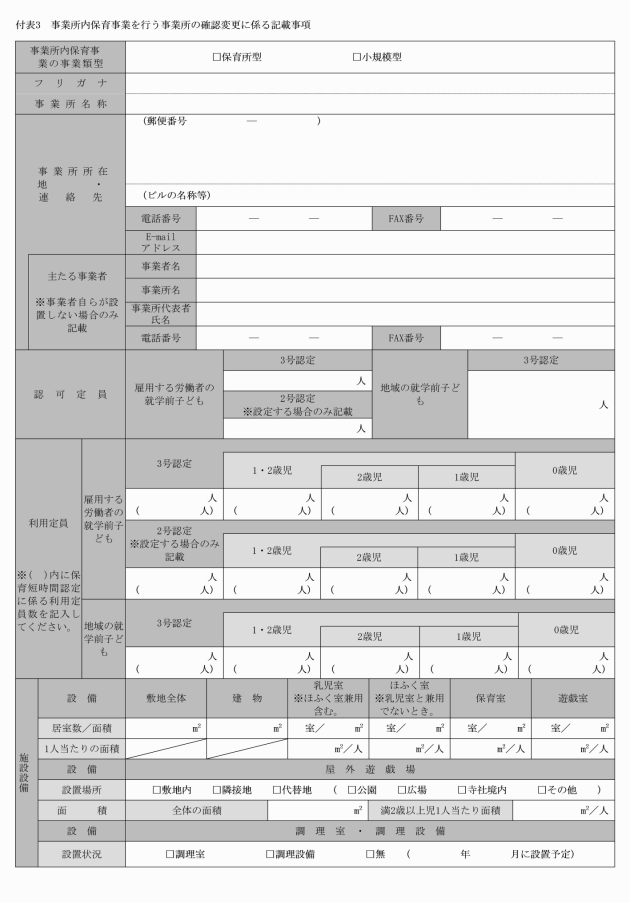

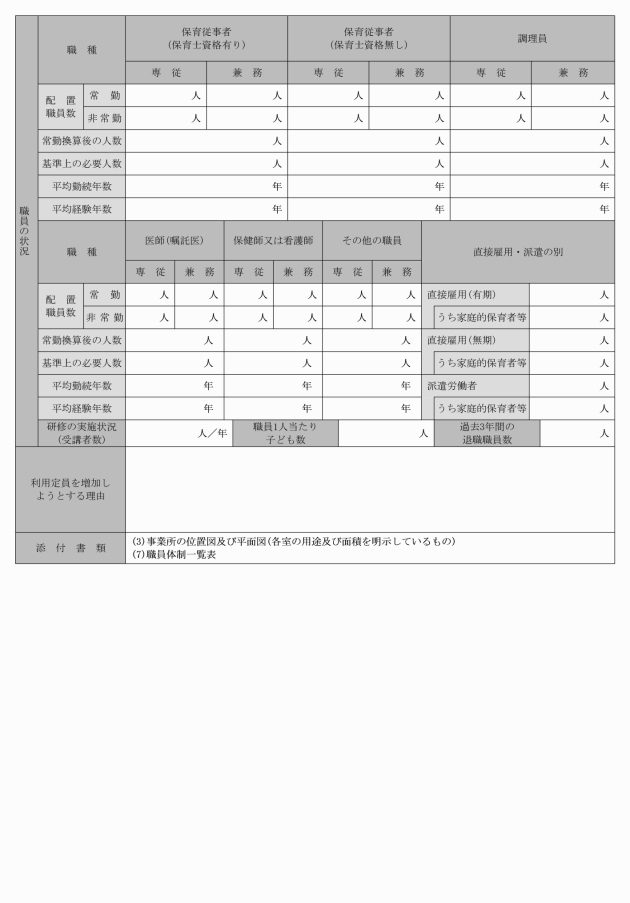

第10条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第8号)とする。

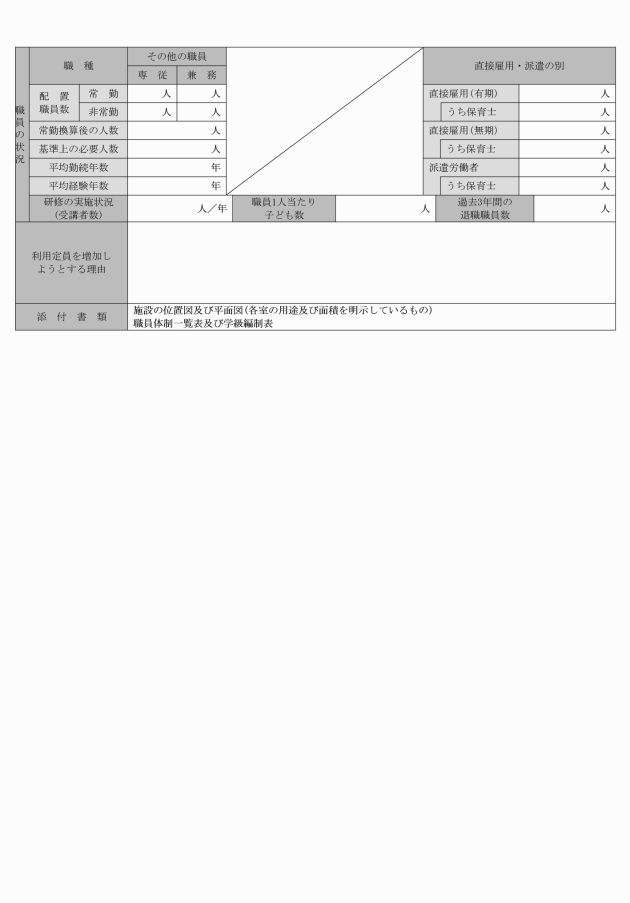

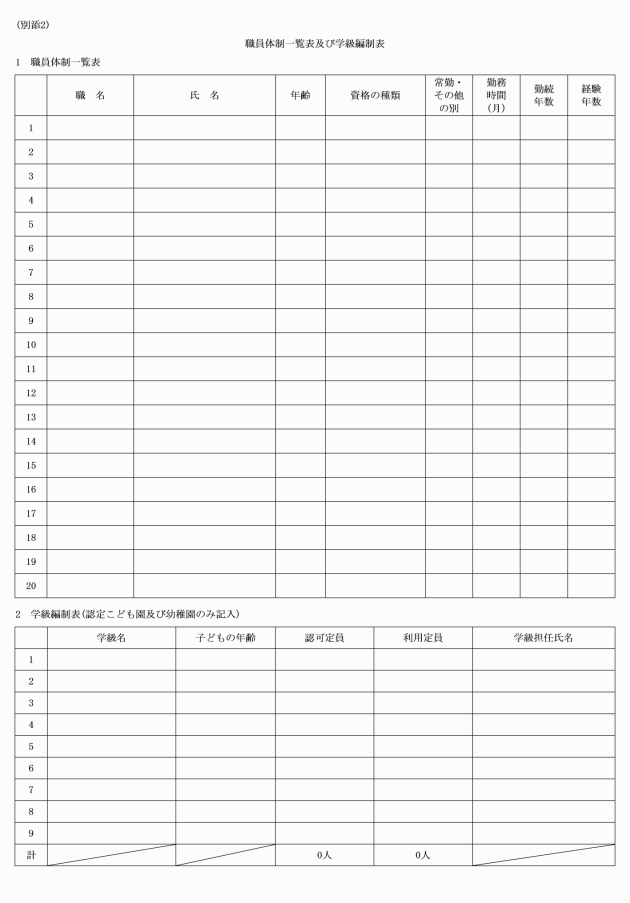

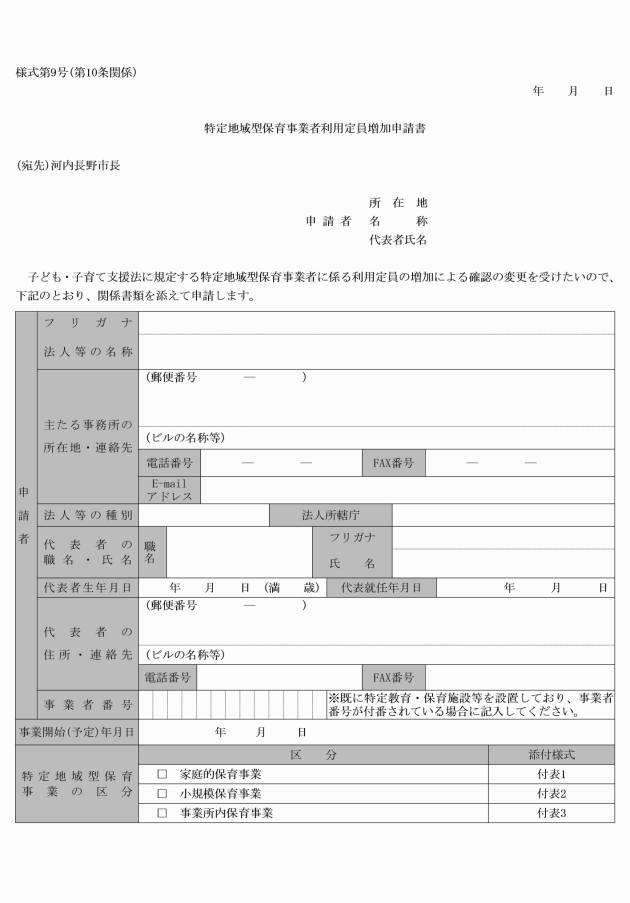

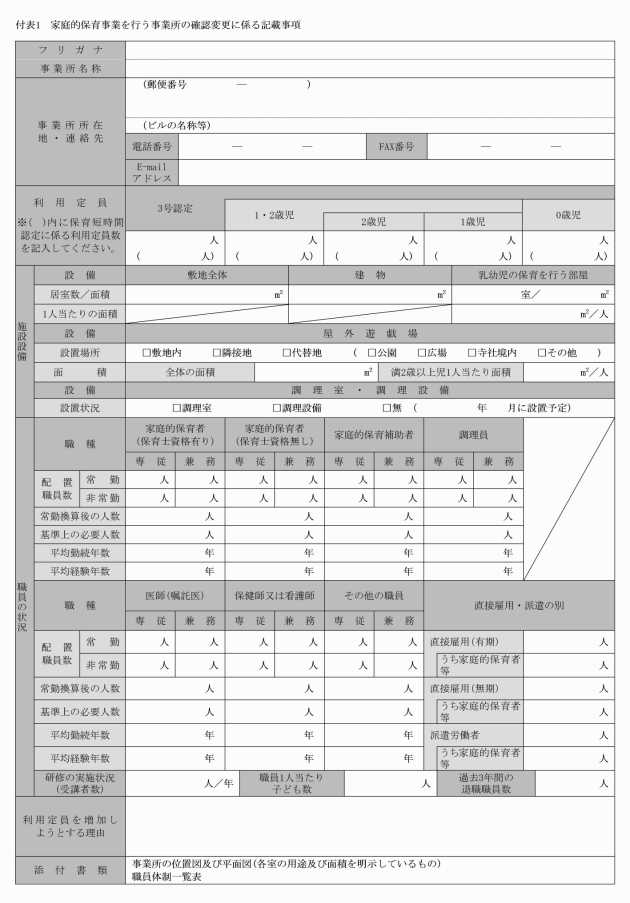

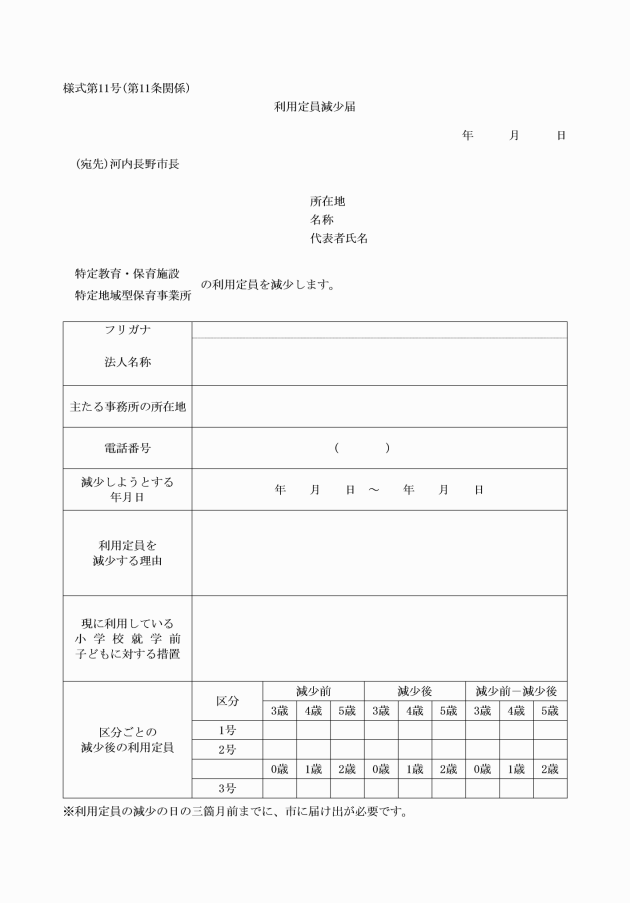

2 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者利用定員増加申請書(様式第9号)とする。

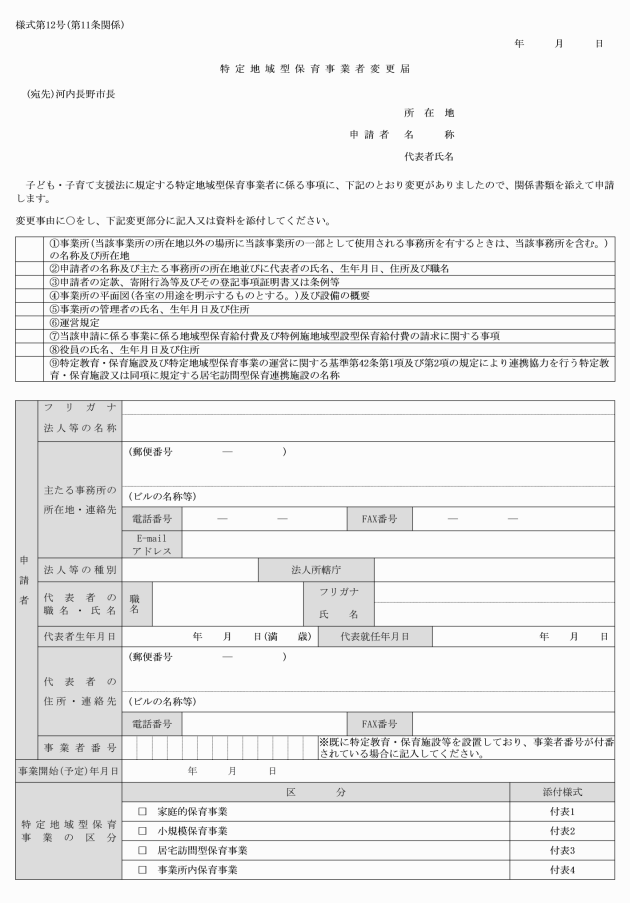

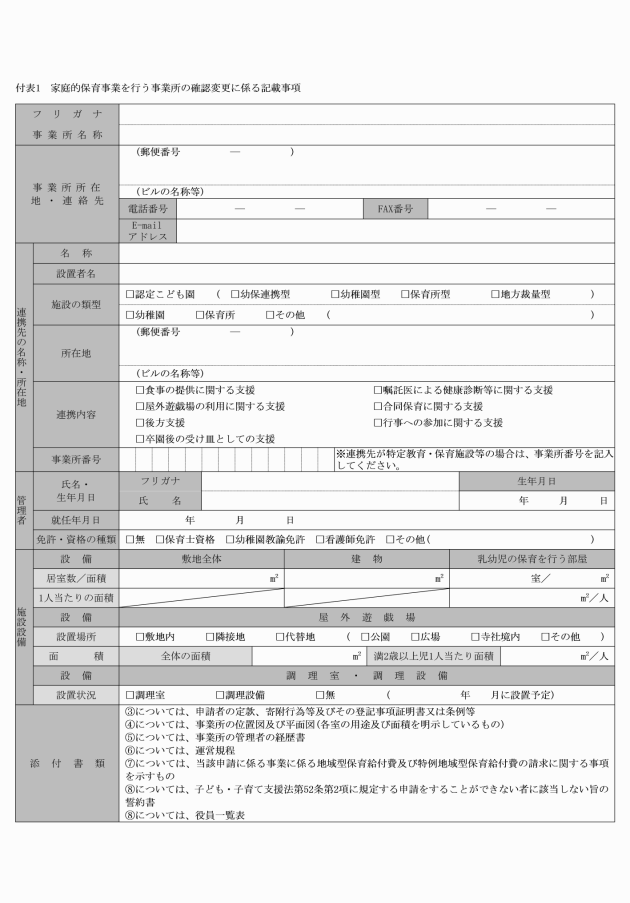

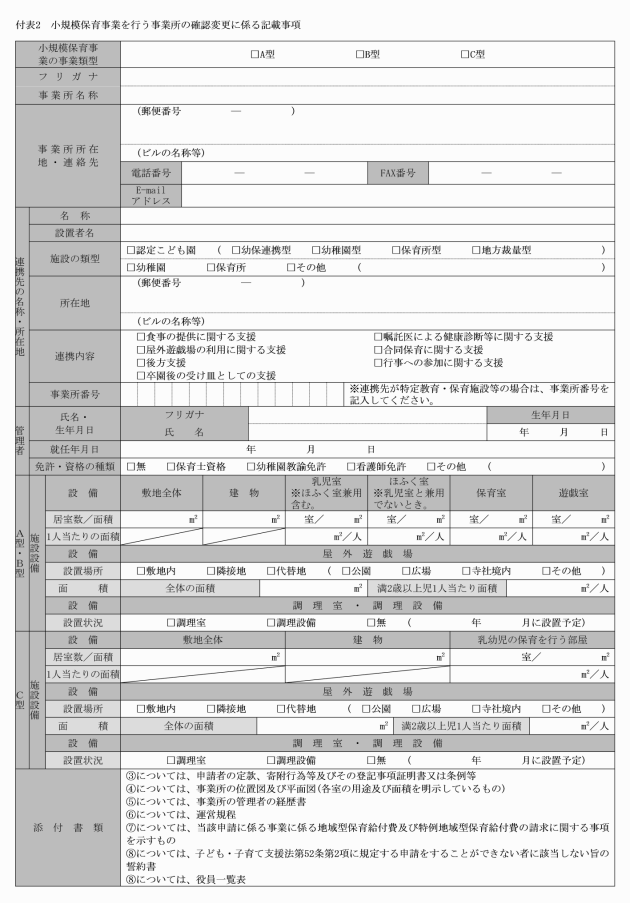

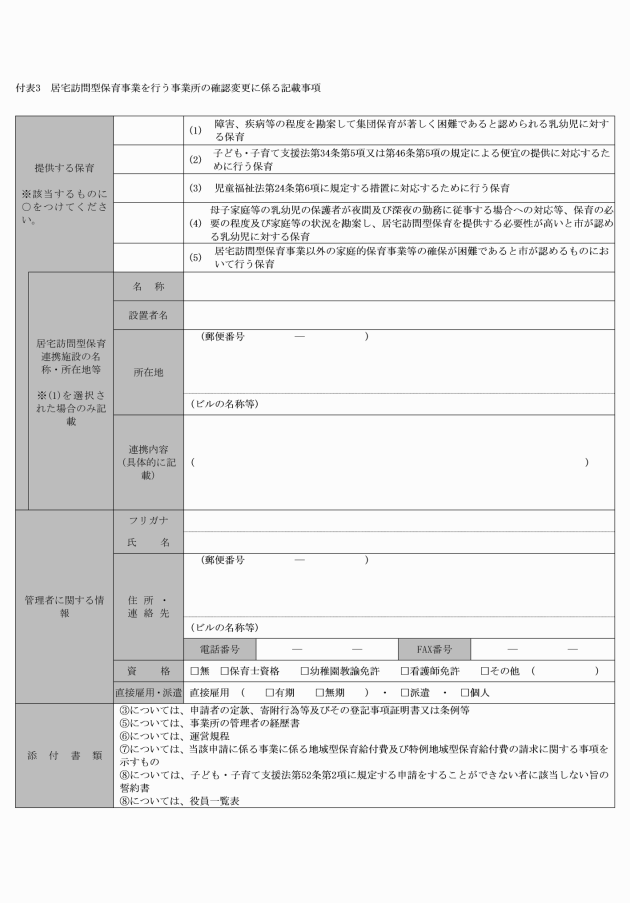

2 法第47条第1項の規定による届出は特定地域型保育事業者変更届(様式第12号)により、同条第2項の規定による届出は利用定員減少届により行わなければならない。

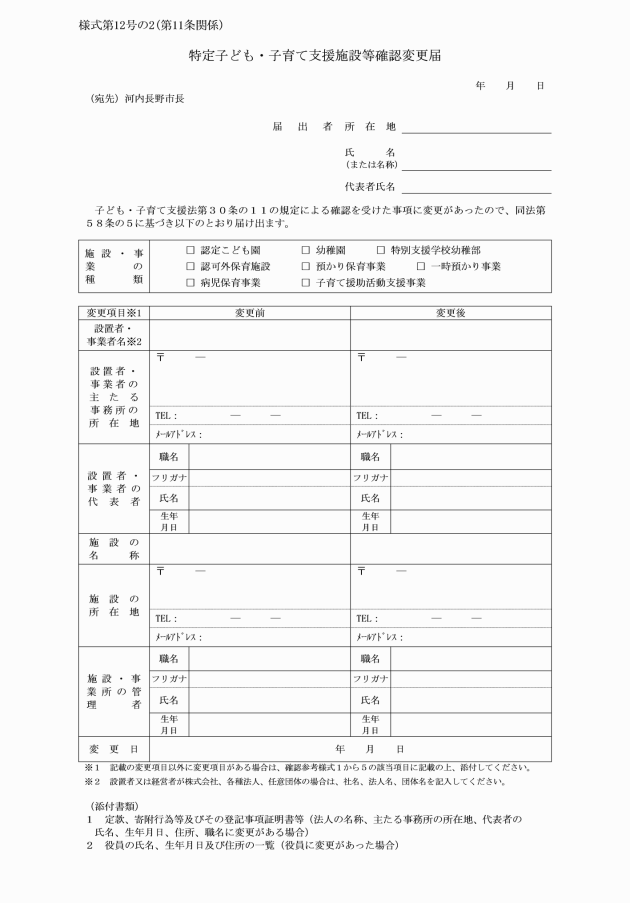

3 府令第53条の3の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第12号の2)とする。

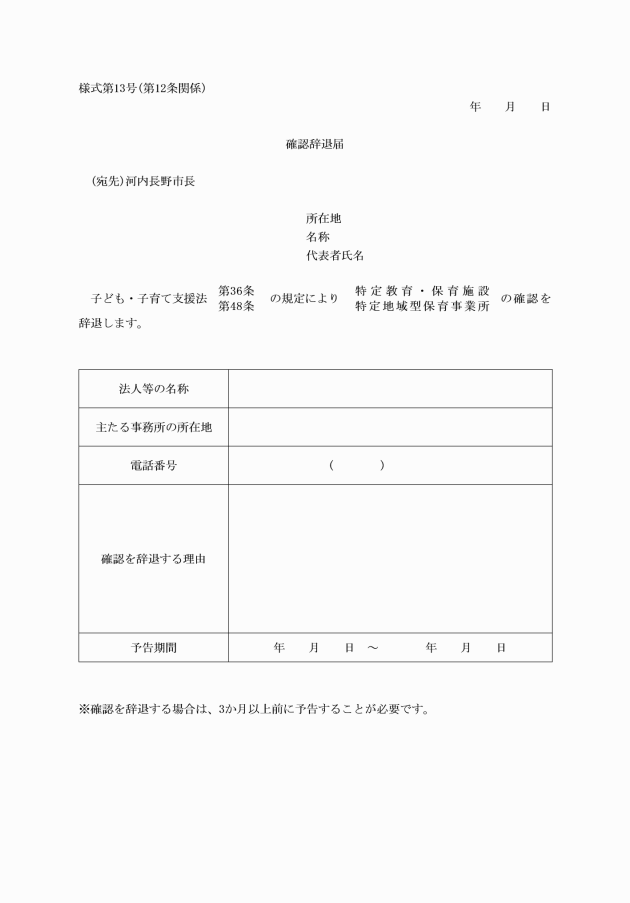

(確認の辞退)

第12条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を市長に提出しなければならない。

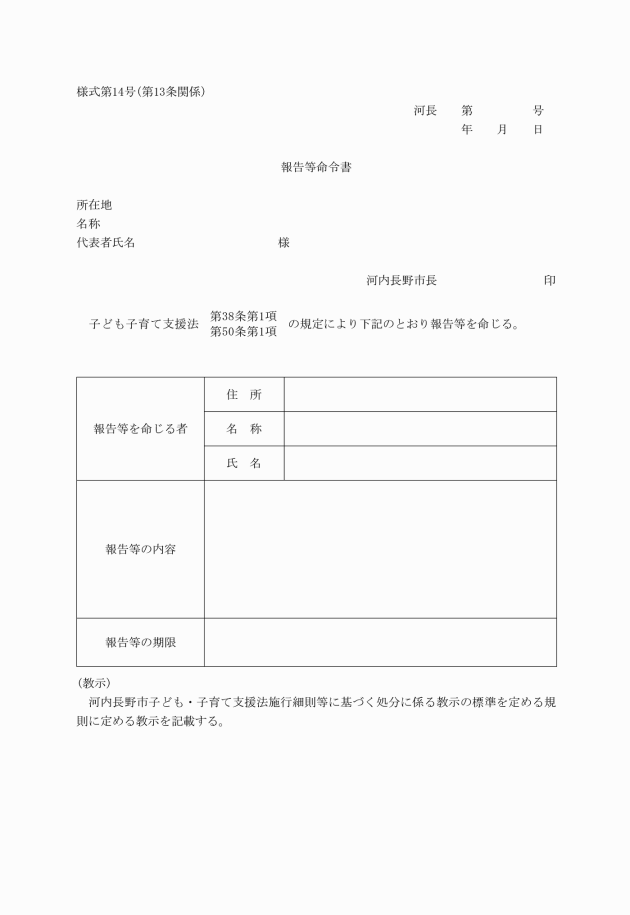

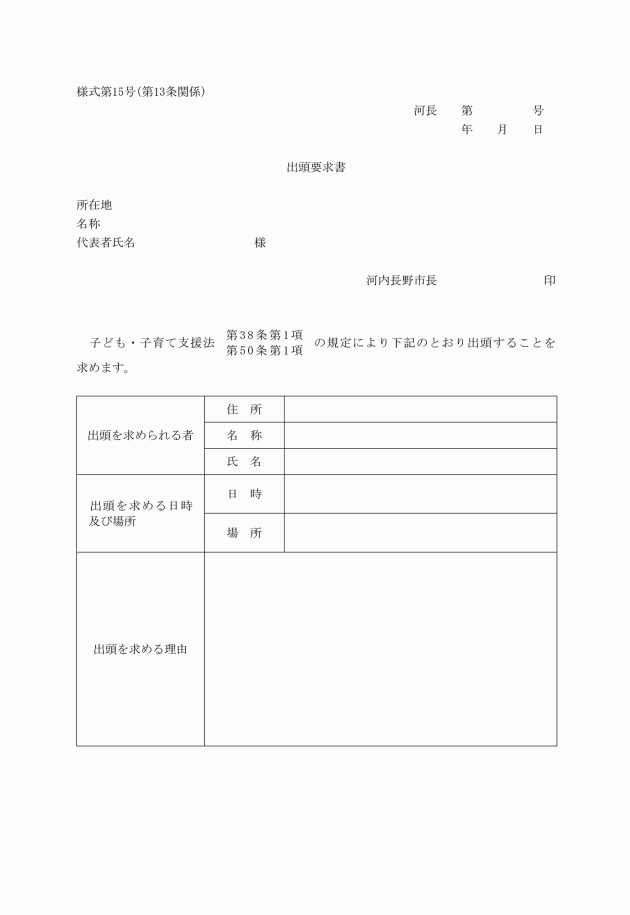

(報告等)

第13条 法第38条第1項又は第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第38条第1項又は第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第15号)により行うものとする。

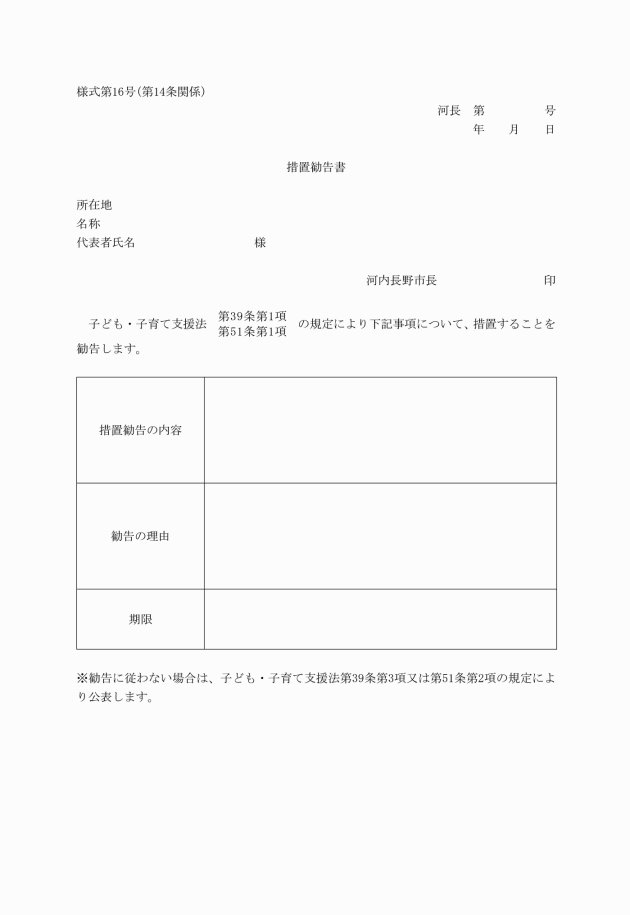

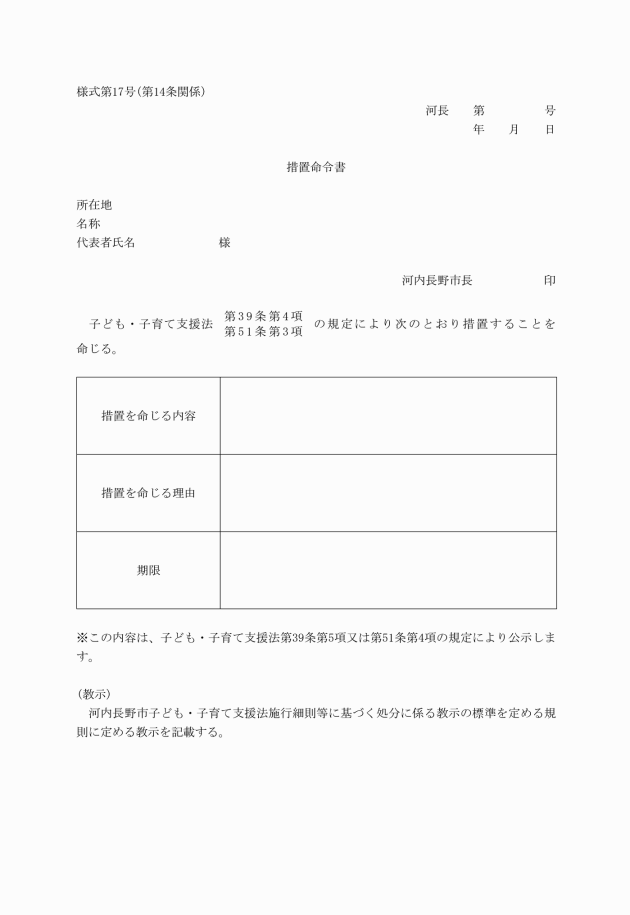

(勧告、命令等)

第14条 法第39条第1項又は第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第39条第3項又は第51条第2項の規定による公表は、市のホームページに掲載して行うものとする。

3 法第39条第4項又は第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第17号)により行うものとする。

4 法第39条第5項又は第51条第4項の規定による公示は、市のホームページへの掲載及び市の掲示板への掲示により行うものとする。

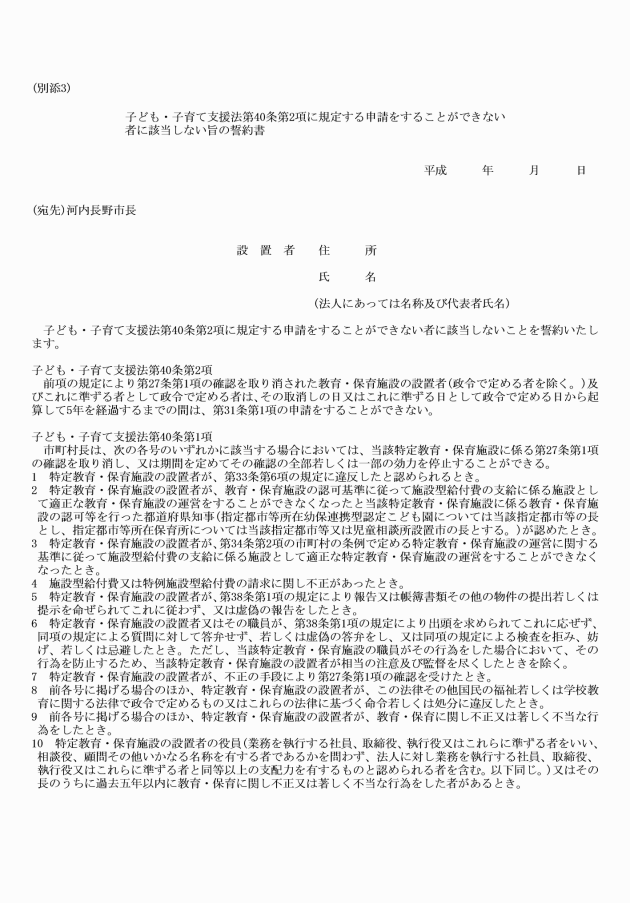

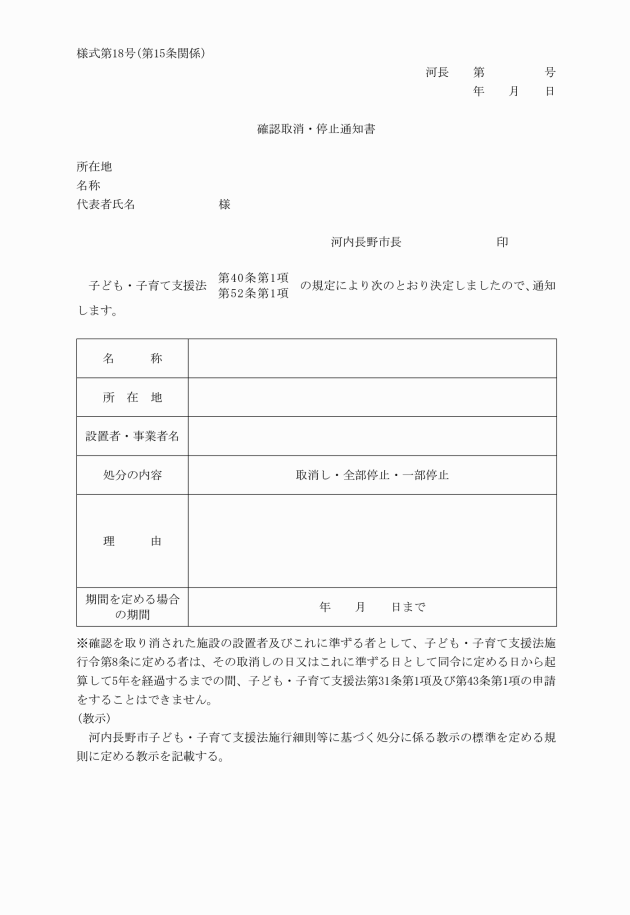

(確認の取消し等)

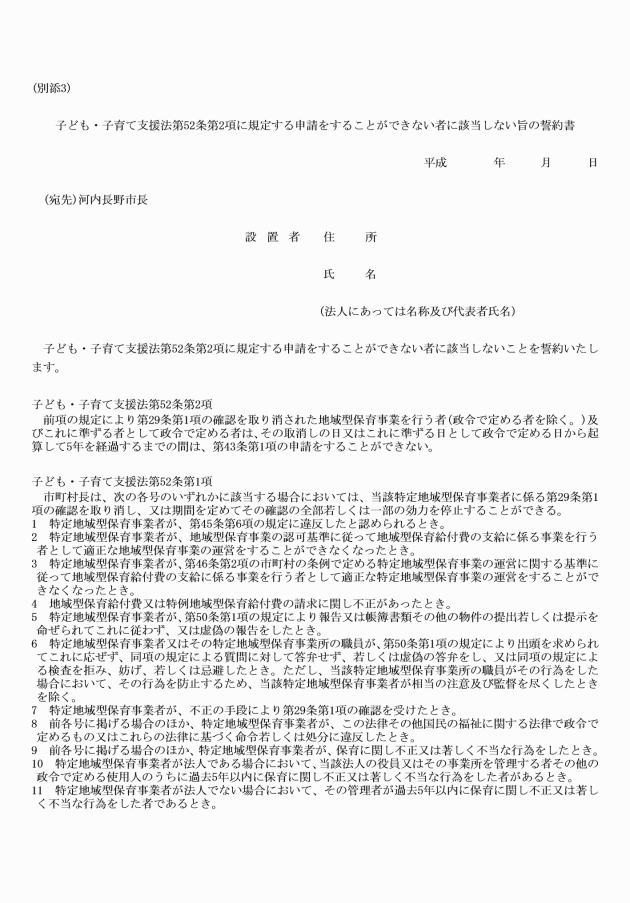

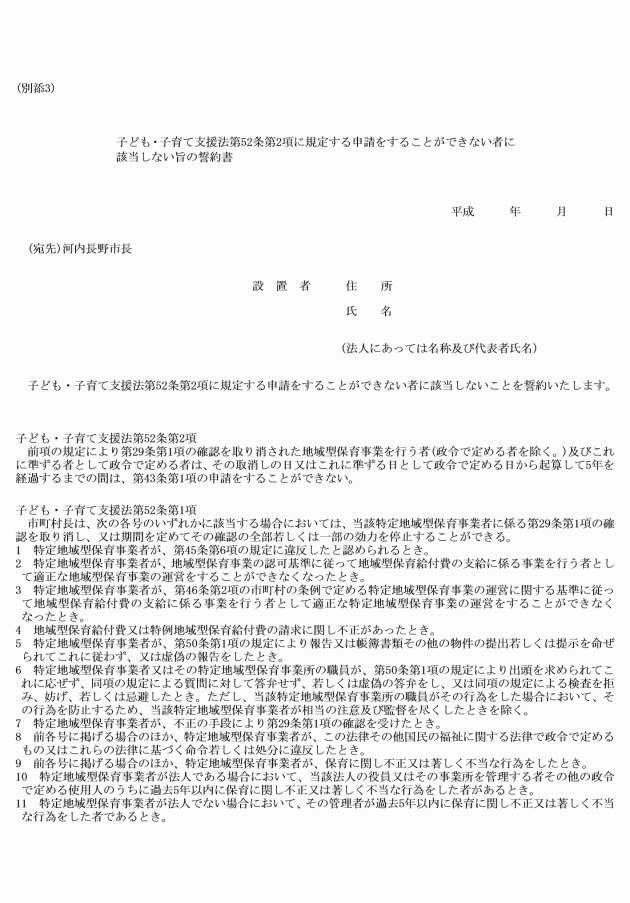

第15条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、又は法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第16条 第14条第4項の規定は、法第41条又は第53条の規定による公示について準用する。

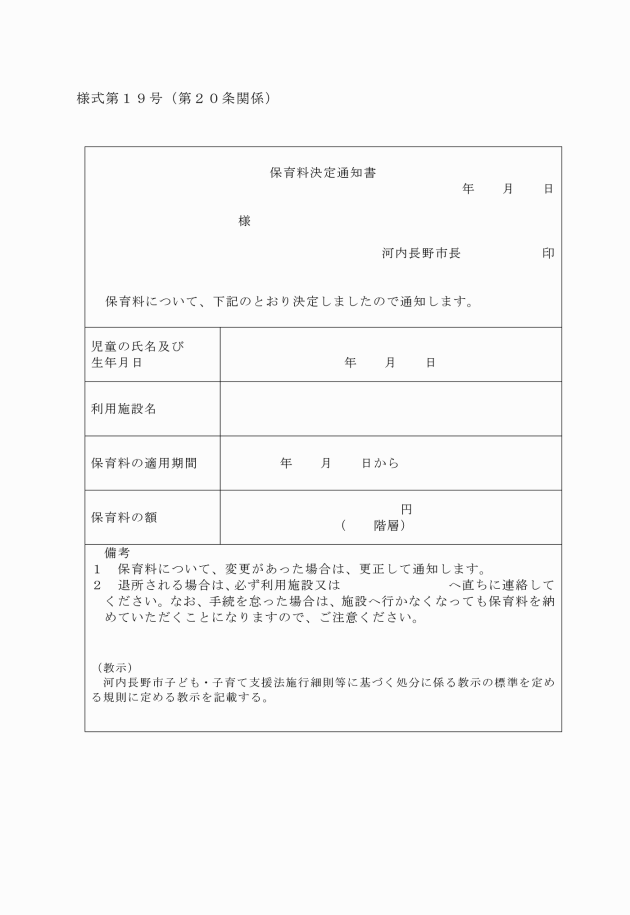

第3章 保育料

(1) 法第19条第1号に掲げる者に係るもの 別表第1に定める基準により算定した額

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる者に係るもの 別表第2に定める基準により算定した額

(保育料の決定方法)

第18条 市長は、保護者について、その属する世帯の階層区分(以下「階層区分」という。)の認定を行い、前条各号の規定により算定した額を保育料として決定するものとする。

2 階層区分の認定については、児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計によるものとする。ただし、所得割の算定に次の各号に掲げる控除が含まれている場合にあっては、当該控除がなかったものとみなして所得割を算定して得た額とする。

(1) 地方税法第314条の7、同法附則第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項に規定する寄付金控除

(2) 地方税法第314条の8に規定する外国税額控除

(3) 地方税法第314条の9に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

(4) 地方税法附則第5条第3項に規定する配当控除

(5) 地方税法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第45条に規定する住宅借入金等特別税額控除

3 前項の家計の主宰者とは、児童の父母の前年(1月分から8月分までの保育料の決定にあっては前々年をいう。以下同じ。)の合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)がいずれも43万円未満の場合であって、児童と同居の祖父又は祖母の前年の合計所得が43万円以上の場合はその祖父又は祖母、43万円未満の場合は前年の合計所得が43万円以上のその他の同居の扶養義務者とする。

(保育料の額の変更)

第19条 市長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当する場合であって、特に必要と認めるときは、保護者の申請等によって階層区分を変更し、保育料の額を変更することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯の世帯員になったとき又は被保護世帯の世帯員でなくなったとき。

(2) 保護者の婚姻又は離婚等により世帯員に増減があったとき。

(3) 失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他特別の事情があると認めるとき。

第4章 雑則

(特例施設型給付費等の基準)

第21条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げるこども家庭庁長官が定める基準により算定した額から保育料を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第82号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(特定保育所保育料に係る経過措置)

第2条 当分の間、法附則第6条第1項に規定する特定保育所に係る同条第4項の規定により市長が定める額の決定等については、第17条から第20条までの規定を、徴収及び法附則第6条第7項の規定による滞納処分については、河内長野市立認定こども園保育料徴収規則(令和2年河内長野市規則第10号)第3条から第6条までの規定を準用する。

(施設型給付費等の支給基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は別表第1に定める基準により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロ 当該特定・保育に通常要する費用の額と法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(2) 法附則第9条第1項第2号イ(2) 当該特定・保育に通常要する費用の額と法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(3) 法附則第9条第1項第2号ロ(2) 当該特別利用保育に通常要する費用の額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(4) 法附則第9条第1項第3号イ(2) 当該特別利用地域型保育に通常要する費用の額と法附則第9条第1項第3号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(5) 法附則第9条第1項第3号ロ(2) 当該特別利用地域型保育に通常要する費用の額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

附則(平成27年12月21日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市子ども・子育て支援法施行細則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市子ども・子育て支援法施行細則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

附則(平成28年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年11月8日規則第84号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月23日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市子ども・子育て支援法施行細則第18条の規定は、平成29年9月分以後の保育料の決定について適用し、平成29年8月分以前の保育料の決定については、なお従前の例による。

附則(平成29年8月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月27日規則第29号)

この規則は、令和元年9月30日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の河内長野市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則附則第2条の規定により市長が定めた額に係る徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。

附則(令和3年12月23日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市子ども・子育て支援法施行細則様式第1号及び様式第3号並びに附則の改正規定は、令和4年度分以後の子どものための教育・保育給付認定に係る申請について適用する。

3 施行日前に保育料が決定されている者については、この規則による改正後の河内長野市子ども・子育て支援法施行細則第18条第3項の規定は、令和4年9月分以後の保育料の決定について適用する。

附則(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月6日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月18日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定については、公布の日から適用する。

別表第1(第17条関係)

特定教育・保育施設及び特定地域型保育の保育料基準額表(1号認定)

(単位:円)

階層区分 | 定義 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||

1人目 | 2人目 | 3人目以降 | 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | ||

第1階層 | 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第2階層 | 均等割のみ課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第2階層のうち、ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

第3階層 | 所得割課税額 48,600円以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第3階層のうち、ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

第4階層 | 所得割課税額 77,100円以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第4階層のうち、ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

第5階層 | 所得割課税額 211,200円以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第6階層 | 所得割課税額 211,201円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考

1 この表の「3歳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるもの及び当該年度に満3歳に到達した者をいう。

2 この表の「4歳以上児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるものとする。

3 この表の「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

4 この表の「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯のうち、保護者の申請に基づき認定された世帯をいう。

(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活困窮世帯 第1階層を除き、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯をいう。

5 保護者と生計を一(保護者と同居している又は保護者に扶養されていることをいう。この表及び別表第2において同じ。)にする最年長の子どもから1人目と数える。ただし、第5階層及び第6階層においては、3歳児から小学3年生までの範囲において、最年長の子どもから1人目と数える。

別表第2(第17条関係)

特定教育・保育施設及び特定地域型保育の保育料基準額表(2・3号認定)

上段:保育標準時間

下段:保育短時間

(単位:円)

階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||

1人目 | 2人目 | 3人目以降 | 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | ||

第1階層 | 生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第2階層 | 均等割課税 | 9,300 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9,200 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第2階層のうち、ひとり親世帯等 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9,900 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第3階層のうち、ひとり親世帯等 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第4階層 | 所得割課税額57,700円未満 | 14,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13,800 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第4階層のうち、ひとり親世帯等 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第5階層 | 所得割課税額62,000円未満 | 16,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15,800 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第5階層のうち、ひとり親世帯等 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第6階層 | 所得割課税額77,101円未満 | 21,000 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20,700 | 10,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第6階層のうち、ひとり親世帯等 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第7階層 | 所得割課税額87,000円未満 | 24,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

23,600 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第8階層 | 所得割課税額98,000円未満 | 26,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

25,600 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第9階層 | 所得割課税額107,000円未満 | 33,000 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

32,500 | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第10階層 | 所得割課税額120,000円未満 | 36,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35,400 | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第11階層 | 所得割課税額141,000円未満 | 39,000 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

38,400 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第12階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 43,000 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

42,300 | 21,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第13階層 | 所得割課税額178,000円未満 | 46,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

45,300 | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第14階層 | 所得割課税額200,000円未満 | 52,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

51,200 | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第15階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 54,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53,100 | 26,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

第16階層 | 所得割課税額301,000円以上 | 55,000 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

54,100 | 27,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

備考

1 この表の「3歳未満児」、「3歳児」、「4歳以上児」とは、年度の初日の前日の満年齢によるものとする。

2 この表の「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 この表の「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯のうち、保護者の申請に基づき認定された世帯をいう。

(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に規定する者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項に規定する障害児及び国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活困窮世帯 第1階層を除き、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯をいう。

4 この表において、1人目の子どもの数え方は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1階層から第4階層までについては、生計を一にする最年長の子どもから1人目と数える。

(2) 第5階層及び第6階層のうちひとり親世帯等については、生計を一にする最年長の子どもから1人目と数える。

(3) 第5階層(ひとり親世帯等を除く。)、第6階層(ひとり親世帯等を除く。)及び第7階層から第16階層までについては、同一世帯から2人以上の就学前児童が特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育の利用又は特別支援学校幼稚部に入所(入園)している場合又は児童心理治療施設通所部、福祉型児童発達支援センター若しくは医療型児童発達支援センターに通所している場合に限りその最年長の児童から1人目と数える。