○河内長野市造林事業補助金交付要綱

平成26年1月8日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市域の森林整備を推進し、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)等が行う造林事業に対して、河内長野市造林事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

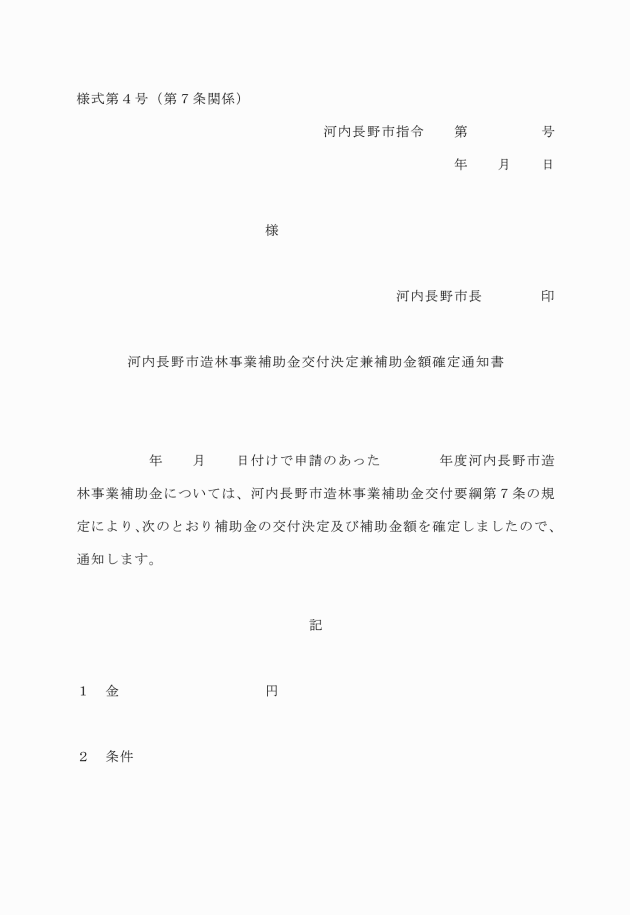

(補助金の交付)

第2条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付する。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの者とする。

(1) 市域内の森林を所有する森林所有者

(2) 森林組合

(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号又は第8号に規定する者

(4) 森林所有者から森林の経営の委託を受けたもの

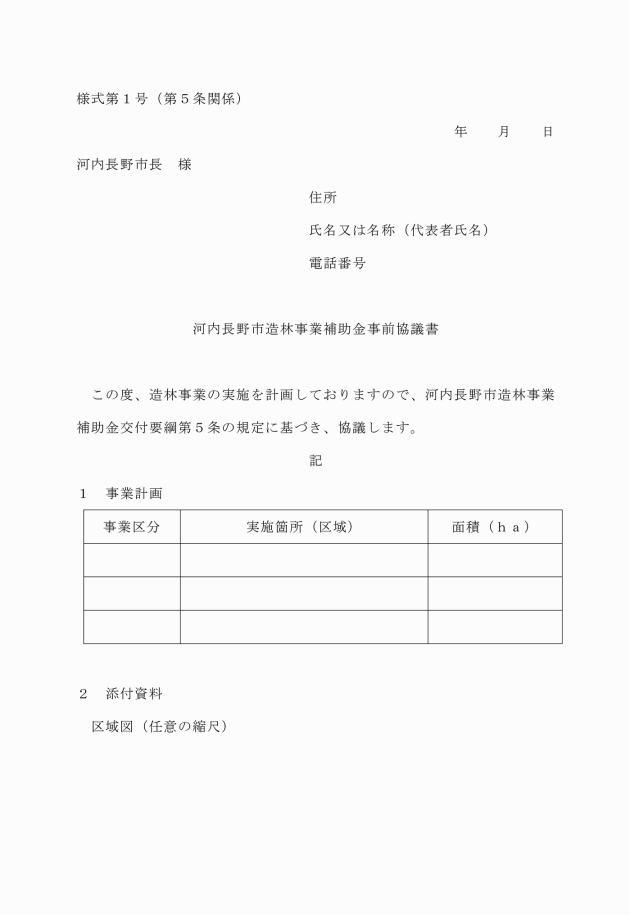

(事前計画の協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助金交付対象者は、河内長野市造林事業補助金事前協議書(様式第1号)により、あらかじめ造林事業の予定量等について、市長と協議をしなければならない。

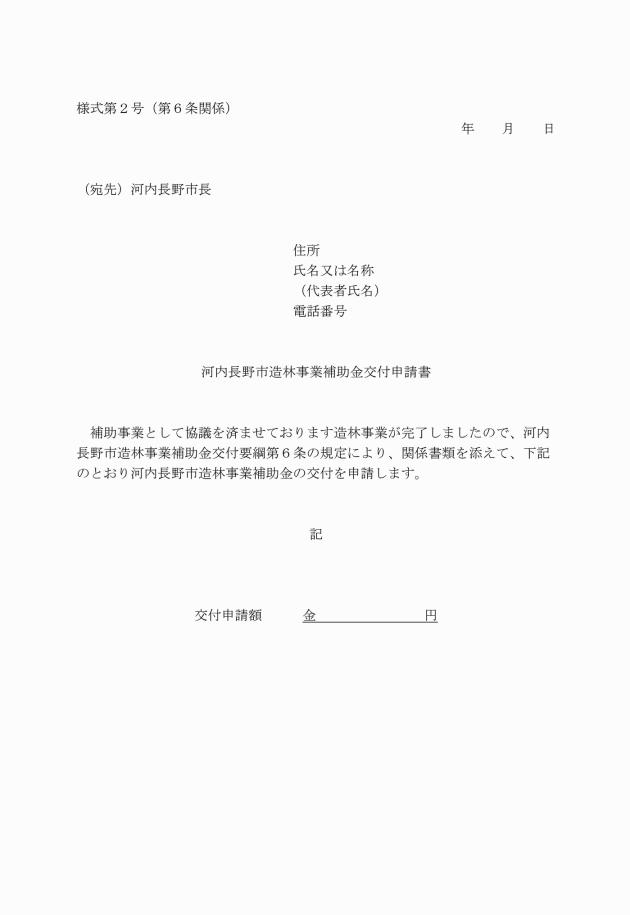

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

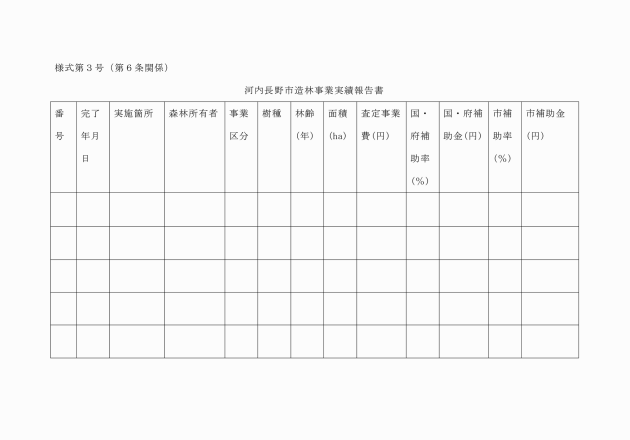

(1) 河内長野市造林事業実績報告書(様式第3号)

(2) 造林地施業図

(3) 造林箇所位置図

(4) 委託を証する書面(森林所有者から森林の経営の委託を受けて行う場合)

(5) 竣工写真

(6) 国・府の交付確定通知書の写し(国・府による補助対象事業の場合)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定等を受けたとき。

(4) 補助事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(5) その他市長が補助金の交付が不適当であると認められるとき。

(補助金の返還)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定等の一部又は全部を取り消された場合で、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。

(報告及び立入検査)

第11条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため、必要な限度において、補助事業者に対し、報告を求め、又はその職員に補助事業の実施現場に立ち入り、検査させることがある。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。ただし、この要綱の施行の日前に既に実施している造林事業については、第5条の規定は適用しないものとする。

附則(平成28年5月25日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月11日要綱第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分 | 採択基準 | 対象経費 | 市補助率 | ||

区分 | 国・府補助対象事業 | 国・府補助対象外事業 | |||

造林事業 保育事業 間伐事業 | 1施行地あたり0.1ヘクタール以上の施行地で、施業内容が河内長野市森林整備計画に照らして適当であるもの | 造林・保育・間伐事業を行うのに要する経費で、大阪府又は河内長野市が別に定める標準単価を用いて算出された経費 | 事業実施区域が森林整備計画の対象となる森林地域にあるもの | 20%以内 | 50%以内 |

上記以外の森林地域 | 10%以内 | 30%以内 | |||

緊急間伐事業 | 1施行地あたり0.1ヘクタール以上の施行地で、手入れ不足や放置されているなど、公益的機能が低下し、森林所有者による適正な管理が困難な状態にある森林における間伐 | 間伐事業を行うのに要する経費で、大阪府又は河内長野市が別に定める標準単価を用いて算出された経費 | 50%以内 | ― | |

搬出間伐事業(搬出材積による補助) | 施業内容が河内長野市森林整備計画に照らして適当であるもので、補助金申請年度内に大阪府森林組合木材総合センターへ搬出するもの。ただし、搬出間伐材の材積について0.1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた値とする。 | 搬出間伐事業を行うのに要する経費で、搬出間伐材1立方メートル当たり7,000円を乗じた額。ただし、申請者1人当たりの補助上限額を60万円とし、他の補助金(国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助金を含む。)の交付を受けていないものを対象とする。 | |||